BiSHで活躍するアユニ・Dのソロ・プロジェクト=PEDROが、初の全国ツアー開催とフル・アルバム制作を踏まえていよいよ活動を本格化! 内面の変化を反映したその現状を当人とプロデューサーに語ってもらおう!

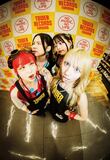

昨年9月、ミニ・アルバム『zoozoosea』を無告知のゲリラ・リリースする形で姿を現した、BiSHのアユニ・Dによるソロ・プロジェクト=PEDRO。みずからベースを弾いてバンド形態で歌うことはもちろん、制作にまつわるトータルな最終決定をアユニ自身が行うというのも大きな挑戦だったし、スリーピースで臨んだ初ライヴのギタリストに田渕ひさ子(toddle/NUMBER GIRL他)を迎えたことも大きなサプライズだったはずだ。以降はBiSHとして多忙な日々を送ってきた彼女だが、このたびPEDROとして帰還し、初のフル・アルバム『THUMB SUCKER』を完成させた。全収録曲を13枚の限定シングルで先行カットするという破天荒なプロモーションを今回も継続しつつ、全曲のレコーディングに田渕が参加してバンド感も作品の完成度もグッと上昇。前作では初体験に必死だったアユニ本人がより自覚的に楽しみながら制作に取り組んだ充実の一枚になっている。今回はサウンド・プロデューサーの松隈ケンタ(SCRAMBLES)も交えて話を訊いてみた。

性格や考え方が変わった

――待望のフル・アルバムですけど、まず印象的なアートワークがいいですね。

松隈ケンタ「カッコイイやん。ロックやね」

アユニ・D「カッコイイですよね? いつもBiSHの作品でアート・ディレクターしてくださってる花房真也(YAR)さんにお願いして、私の要望に応えていただきました。『zoozoosea』のジャケはもう自分の顔がバンッと出てたんですけど、今回は顔とかを載せたくなくて、あとは最近いろんな昔の曲とか、海外のバンドの曲とか聴くようになって、特にガレージ系が好きなんで、その雰囲気も出したかったんです」

――顔を出したくなかったというのは?

アユニ「自分の好きな海外のバンドとかのジャケ写がだいたいそういう、本人が写ってないのも多いし。女性のバンドとかでジャケットに女の子がいたら、私はあんまりそそられないと思ってしまうんで(笑)」

――わかりますよ(笑)。まあ、前作はゲリラ・リリースだったし、PEDROが何者なのか見せるタイミングでしたからね。

アユニ「はい、前回は作品全体を名刺代わりにしたかったので。そういう、前との違いを見せたかったのもあります」

――その前作を作ってた時点から〈次はフル・アルバムだね〉みたいな流れはあったんでしょうか。

松隈「いや、そのままの流れではなかったですね。〈いずれアルバムもやろう〉というのはありましたけど、ひとまず前作で完結してたというか。BiSHも年末の幕張に向けて凄い忙しかったのもあるし、いったんBiSHに戻ったイメージではあるよね?」

アユニ「そうですね。もう完全にPEDROは自分の中でも一回なくなってて」

松隈「で、第2章を始めるかっていう話になって、具体的にアイデア出しとかを始めたのが3月か4月ぐらいからですかね」

――『THUMB SUCKER』っていうタイトルは挑発的にも取れるんですけど、これはどこから付いたものですか?

アユニ「これは〈親指しゃぶり〉って意味でして、〈THUMB SUCKER〉ってネットで検索したら映画が出てくるんですけど、それは知らなくて後から観ました。最初は私が〈THUMBS UP(=いいね)〉っていう言葉にハマッてて、それをずっと言ってたら、友人が〈THUMB SUCKER〉って言い出して、そこで新しく覚えた単語です。あと、前作から今回までの間に、何でしょうね、自分が人と関わって芽生えた感情もあって、人に甘えた精神で書いたんで、それに〈親指しゃぶり〉って単語がちょうどピッタリだったというか……」

――その意味では、前と方向は違うけど今回もアユニさんの現在の状態が出てるってことですね。

アユニ「そうです、そうです。前回は反骨精神がもう9割だったんですけど、人に甘えた精神みたいなものが出てきた今回の自分に合ってたので『THUMB SUCKER』にしてみました」

――まず最初のティザー映像が公開された時点で、前作のダークなイメージと大きく変わってましたね。

アユニ「そうですね、PEDROっていうもの自体の雰囲気を変えたくて。前回はもう全身ブラックでカッコつけてますって感じだったんですけど、私の趣味とか嗜好が変わって、80年代とか90年代の、海外のナード系なものが好きになって、そういう人物というか物になりたくなったので、映像撮ってくれたエリザベス宮地さんにも意図を話して、ここからはそういう雰囲気でいきたいですって」

――あの刺々しいPEDROではないってことなんですね、いまは。

アユニ「はい」

――なるほど。その80年代90年代のナード寄りなものって具体的には?

アユニ「バンドでいうと、何だろうな、いっぱいありすぎて……最近の人だとタイ・セガール、あと普通にウィーザーとかイギー・ポップとか。あ、リード曲“猫背矯正中”のMVは監督の山田健人さんとゼロから話し合って決めたんですけど、私がビースティー・ボーイズの“Sabotage”のMV送って、〈誰が観てもシュールで意味わかんないけどカッコイイMVにしたい〉って頼んだりとか。楽曲も、松隈さんやSCRAMBLESの皆さんに〈こういう系統にしたい〉っていうのを具体的に伝えながら出来ていきました」

――そうやってアユニさん起点で進めていくのは、前作と同じプロセスですね。

松隈「でも、前よりいっぱい自分からアイデア出してきよったね。〈こんな感じで〉っていっぱい曲を挙げてきて、〈うわ、エグイな〉と(笑)。〈凄いの選んできたな〉みたいな」

アユニ「以前はホント音楽の知識がなかったんですけど、前のPEDROを経験して音楽が凄く好きになったし、いろいろ聴くようになって〈こういうのが好きだ〉〈こういうことやりたい〉っていうのが自分の中であったので。アルバムの話になった時に 〈こういうのも、こういうのもやりたい〉って、自分の欲みたいなのが凄い出てきやすかったです」

松隈「1作目の時は、それこそNUMBER GIRLとか、僕のイメージはGO!GO!7188だったんですよ、最初。だからそういうバンドをいっぱい聴かせてたんですよ。で、〈わあ、こんな音楽あるんですね〉って言ってて、1年後にはこういうレヴェルになってますんで(笑)。たぶん来年ぐらいは遡ってディープ・パープルとか聴いてるんじゃないかな(笑)」

――(笑)まあ、アユニさんの中では元の年代とか関係ないわけですもんね。

アユニ「はい。むしろ何か、いままで知らなかったから、知らなかったものを知れるのが凄い楽しくて」

――そういう反応を受けて、プロデューサー的な気構えの変化ってありました?

松隈「やっぱりBiSHも同時にもっと経験を積んできたので、1作目より楽な気分で作れましたね。前作の時は僕も初めてだったんで、〈どんな世界観を作ろう〉とか〈アユニがどこまでできるんかな?〉って探り探りだったんですけど、自分で音楽もいろいろ聴いて、そういう会話もできるようになってきたので、そこは気楽になったというか。できることも広がって、逆に〈どんなものが出来るんだろう?〉っていう楽しみがありましたね」

――では今回、あらかじめ共有してたイメージはありましたか?

アユニ「ツアーをやりたいっていう話はずっと最初からあったので、まずひとつのライヴが完成できるような内容っていうか」

松隈「前作を出してワンマンを1回やったんですけど、7曲しかないわけじゃないですか(笑)。なんで、ワンマンに耐え得るだけの曲が欲しいというか、今回の13曲と合わせて20になったんで、そうやってひとつのワンマン・ライヴをちゃんと成立させたいっていうのはありました。だから、まだ幅を広げすぎても良くないと思っていて、ライヴでひとつのパッケージになる雰囲気もありつつ、その中で暴れようかなって、遊びも少し入れつつ。なんで、サウンドも基本は1作目の延長上で行きたいなとは思ってましたね」

――より実演を前提とした作りになって。

松隈「ただ、1作目はベースも弾きやすいように作ったんで、2作目は逆に厳しくいこうと思って、〈歌いながら弾けねえだろうな~〉っていうのをガンガン入れました」

アユニ「いや、もう、難しいですよ(笑)。まあ、カッコイイんですけど」

――アユニさん的なヴィジョンというか理想はどんなものでしたか。

アユニ「いまの自分の趣味とか考え方とかを出せたらいいなと思ってました。ホントに前回作った時から、私の中で性格とか思考回路が凄い変わったので」

――自己分析して、どこがどう変わったと思いますか?

アユニ「えっと、人とのコミュニケーションができるようになったと思います、ちょっと。前はホント自分のことしか考えてない……まあ、いまもガキなんですけど、前は完全に闇しかない人間みたいに思われがちだったんですけど(笑)、いまはたぶんそんなことなくなったので」

――作品への向き合い方も柔軟になって。

アユニ「そうですね。『zoozoosea』ではホントに誰にも媚びずに自分のことだけ考えて歌詞を書いてたのが、今回はけっこう自分だけじゃなくて妄想の人になりきってみたり、BiSHでもやってないやり方で作詞してみたりとかはありましたね。いろんなやり方でやれるようになりたいなと思って」