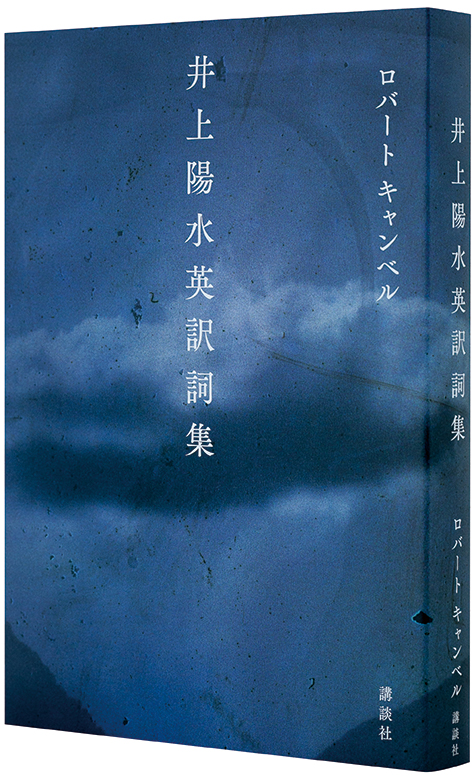

翻訳論・作品論・日本語論としても秀逸な1冊

井上陽水の歌は不思議だ。歌声は明快そのものなのに、主語や状況を特定しにくいものが少なくない。歌詞の意味を追っていったら、水面に写る影をつかんで終わるような歌さえある。言葉から連想できるいくつものイメージが干渉し合って、輪郭が素粒子のようにぼやけてくるものが多いのだ。

曖昧さのつきまとう通常の日本語を英語に訳すだけでも一苦労なのに、陽水の含みの多い歌詞を訳そうというのだから、ロバート キャンベルも奇特な人だ。なにしろ陽水は、“いっそ、セレナーデ”について質問され、「三十数年、この歌とつきあっていますけれども、これはひとりで歌っているのか、ふたりで歌っているのかなんて考えてみたことなかった」と語る人なのだ。

ありがたいのは、著者がこの本の半分以上を使って英訳のプロセスを書いてくれていることだ。たとえば“海へ来なさい”に効果的に現われる「か行」と「さ行」の響きを英語に訳すとき、「s」のある単語をたくさん使ったことなど、意味だけにとどまらない翻訳の工夫が明かされている。主語や時制を特定する翻訳作業の体験談は、陽水の作品論として、また、日本語の特徴の考察としても読めるだろう。

“傘がない”のタイトルを「I've Got No Umbrella」と訳したら、陽水から主人公の傘ではなく、人類にとっての傘だと言われて、「No Umbrella」に変えたというくだりが象徴的だ。自作についてめったに語らない陽水から、そんな説明を引き出したことだけでも、ひとつの事件と言っていい。“最後のニュース”の「ただ あなたにGood-Bye」で「ただ」がかかるのが「あなたに」なのか「Good-Bye」なのかをめぐる議論も興味深い。

著者が歌詞の英訳をはじめたのは、心臓手術後の病床のつれづれを紛らわせるためだった。彼は陽水の“背中まで45分”を聞いて、正岡子規の「病状六尺」や中江兆民の「一年有半」といった遺作の成り立ちを引き合いに出し、時の設え方において、この歌が日本文学の伝統に連なっていることを確信する。“アジアの純真”を江戸時代の戯作の「吹き寄せ」という手法につながるものだと指摘するあたりも日本文学研究者としての面目躍如たるものがある。

にもかわらず、文中何度もふれられる名曲“ジェラシー”がそうであるように、陽水の作品にはいくら説明してもしきれない謎が残る。陽水のことだから、いやあそんな解釈もできるとは、自分でも気がつきませんでしたと、この本を楽しんでいそうな気もする。