今から30年前の1995年。それは、ヒップホップの音楽やカルチャーが重要な局面に差し掛かった年だった。名盤の数々が生まれた一方、暗い事件も起こったこの年のヒップホップシーンについて、同年にニューヨークへ渡った音楽ライター池城美菜子に綴ってもらった。 *Mikiki編集部

いよいよおもしろくなった95年のヒップホップシーン

1995年のアメリカ。民主党のビル・クリントン大統領の就任2年目、スペースシャトルが話題を集め、アカデミー賞で大勝したのが寓話のような「フォレスト・ガンプ/一期一会」と、前向きな空気が流れていた。ヒップホップの歴史区分で見ると、黄金期の終わりかけに当たる。だが、それは30年後のいまからふり返った場合の話。ヒップホップヘッズにとっては何もかも新しく、楽しく、閉園時間のない遊園地にいるような時期だった。レーベルが整ってビジネスとして成立し、金持ち自慢でも実態を伴う人気者が出てきて、いよいよシーンがおもしろくなっていたのだ。

ただ、新興のジャンルであるのは変わりなく、ブラックカルチャーの当事者たちと日本を含め熱心なファンのみが聴く音楽でもあった。それは、グラミー賞の扱いでもわかる。ラップはパフォーマンス部門のみ。ブラックアーティストはトニ・ブラクストンとボーイズIIメンと、どちらもプロデュースを手がけたベイビーフェイスがR&Bの主要部門を制したのが目立ったくらいで、ロックとポップがあくまでも主流だったのだ。メインストリームに食い込むラップは、メロディアスであるのが必須であった。最大のヒット曲は、クーリオの“Gangsta’s Paradise”。スティーヴィー・ワンダーの“Pastime Paradise”をサンプリングし、ミシェル・ファイファー主演の「デンジャラス・マインド/卒業の日まで」の主題曲だった。ザ・ノトーリアス・B.I.G.ことビギー・スモールズの“One More Chance”はフェイス・エヴァンスを、LLクール・Jの“Hey Lover”はボーイズIIメンを招いてR&Bのカラーを強くしてチャート入りしたのだ。

モブ・ディープ、ザ・ルーツ、ザ・ファーサイド……東西の名盤の数々

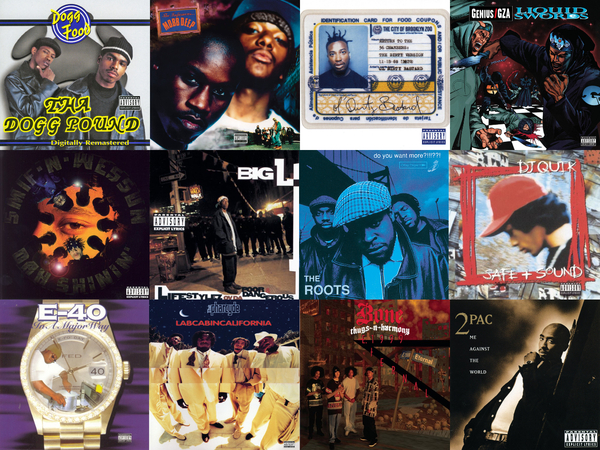

90年代の半ばに差しかかっても西海岸のギャングスタラップが依然、勢いが強かった。スヌープの弟分であったザ・ドッグ・パウンドが秋にリリースした『Dogg Food』はハードコアなまま売れた。後年になって西高東低とも言われたが、ニューヨークからもモブ・ディープ『The Infamous』、ウータン・クランからオール・ダーティー・バスタードの『Return To The 36 Chambers: The Dirty Version』、GZAの『Liquid Swords』といった重要盤が次々と出ている。ファット・ジョーやショウビズ & A.G.、ナズの盟友AZなどキャラが立ったラッパーたちもアルバムをドロップし、十二分にイーストコーストのラップも刺激的だった。アンダーグランドかつローカルな動きもはっきりしてきた。レペゼン・ブルックリンのスミフン・ウェッスンの『Dah Shinin’』はレゲエのカラーが強く、ビッグ・Lの『Lifestylez Ov Da Poor & Dangerous』はハーレムの空気感を体現していたのだ。また、フィラデルフィアからバンド形式のザ・ルーツが『Do You Want More?!!!??!』で存在感を強めた。ターンテーブルの後ろにDJ、その前にラッパーがいるセッティングが基本だと思っていたから、大所帯の彼らのセッティングには驚いた。

西海岸も同じで、ギャングスタラップから派生したGファンクのDJクイック『Safe + Sound』はメロウで、低音ボイスのE-40『In A Major Way』とは違ったし、ジェイ・ディー(J・ディラ)が制作に参加したザ・ファーサイドの『Labcabincalifornia』にいたっては、ア・トライブ・コールド・クエストなどネイティヴ・タン好きに好まれた。いくつかのキーワードを混ぜて、〈どの系統のヒップホップが好きか〉と自分の好みを伝え合う会話が成立していた。ファッションではなく純粋にファンでいられたという意味でも、やはりゴールデンエラであった。