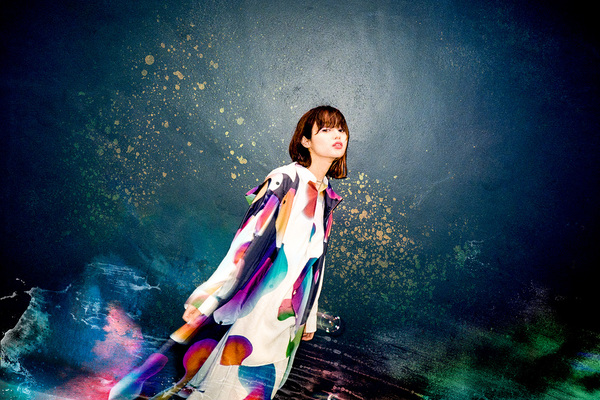

藤原さくらが、前作『PLAY』(2017年)からおよそ3年半ぶりとなるニュー・アルバム『SUPERMARKET』を10月21日にリリースした。

本作の骨子をなすのは美しく親しみやすいメロディーだが、そこには意外なほどにゴツゴツとしたアレンジが施されており、端々から〈アメリカ的〉とでも形容すべき土埃の匂いが漂う。ポップスとしての端正さと、それを壊すかのように冒険的なサウンド・プロダクション。相反する二つの要素が渾然一体となって、本作の世界を形作っている。そこには境界線上でせめぎ合う存在に特有の緊張感と、弾けるようなダイナミズムが横溢している。

そんなサウンドに乗せ、藤原が独特のスモーキー・ヴォイスで歌い紡ぐのは、どこか遠くにある〈楽園〉に向けての旅路である。そうしたテーマは本作の冒頭を飾る2曲、“Super good”と“Ami”に予告的かつ集約的に表れている。

〈遠くに行く〉ための内省。マニフェストとしての“Super good”

〈ちゃんと心の内側と向き合って/自由に生きていたいの/あなたもそうでしょ?/そんな悲しい顔してたら遠くになんて行けないでしょ〉。軽快なギター・カッティングとファンキーなベースに乗せて歌われるこの一節は、あたかも本作全体のマニフェストのように力強く響く。

遠くに行くためには、ちゃんと心の内側と向き合わねばならない。このテーゼは一見すると、撞着的にも思える。たとえばジャック・ケルアックの不朽の名作「オン・ザ・ロード」のなかで、主人公・サルを旅へと駆る親友・ディーンは、溢れ出すエネルギーを抑えられないような昂った調子でこんな風に言っていた。「おれたちに時間はないぞ」。彼のような人にとって、その場におとなしく留まって内省に沈み込むことは、端的に言って悪を意味していた。

だがそんな狂騒的な調子で駆け抜けられたのは、遠い過去の話だ。時代が下ると、〈いまここ〉から遠く離れた〈外側の世界〉はもはや、以前のように独力で輝きを保つことができなくなった。そしてそれは、コロナ禍に覆われる閉塞的な現代において、ますます動かしがたい事実となっているように感じられる。

いま〈外側の世界〉が輝くためには、個人の内面から発せられる光によって照らされなければならない。つまり光源はあくまで、私たち一人ひとりなのだ。藤原には、ほとんど直感的にそのことがわかっているように感じられる。だから彼女は、みずからを鼓舞するように軽快なビートに乗せ、朗らかに歌う。〈ほら視点を変えてみて/捉え方しだいでしょ〉。

遠くに行くための旅路は、いま始まったばかりだ。

マニフェスト表明から一歩踏み出す。泥臭い実践としての“Ami”

“Super good”の突き抜けるような軽やかさから一転し、“Ami”では思いつめたようなメロディーと性急なバンド・サウンドが基調をなしはじめる。藤原自身の手になるこのアレンジを具現化したのは、ミツメのドラマー・須田洋次郎とCOME BACK MY DAUGHTERSのベーシスト・渡辺将人、そしてayU tokiOの猪爪東風という、手練れのミュージシャン3人。彼らのそれぞれの活動における音楽的志向は、およそ重なっているとは言いがたい。だが藤原は、バラバラな出自の3人を見事なまでにまとめ上げている。

ここで須田の叩くドラムはタイトでわずかに前のめり気味であり、YMO時代の高橋幸宏を彷彿させる。そこに渡辺がピック弾きの賜物であろう、太く乾いたベースラインを重ねていく。そして猪爪のギター・プレイが、また面白い。地に足の着いたグルーヴを展開するリズム隊と歩調を合わせるようにブルージーなフレーズを奏でていたかと思うと、間奏では浮遊感たっぷりのエフェクティヴな音作りとプレイに切り替え、曲全体に夢幻的なムードを付与しはじめるのだ。かくしてここに、ウィルコやビッグ・シーフなどのUSインディー・ロック・バンドに通ずる、土臭さと都会的洗練の同居する独特のサウンドが実現した。

では、そこに乗る歌詞の内容はどうだろう? 藤原の声帯を通して気だるげに発せられるフレーズの一つ一つは、1曲目とは打って変わって陰りを帯びている。たとえば〈蓋をしてれば気付かないでしょ/せめて今だけ忘れたいのさ〉と捨て鉢に歌い、そして〈何も気にしてないフリだけ上手くなって〉いくと自嘲する。その様子は高らかに決意表明した直後とは思えないくらいに、重苦しい。

だがそうしたリアルなネガティヴさは、藤原がマニフェスト表明を経ていよいよ実践へ踏み出したことの証左と言えないだろうか? 当然だが、みずからの内面と向き合う過程は楽しいことばかりではない。むしろそれは苦行に近い行為だとすら言える。しかし目を覆いたくなるような醜さや、苦い記憶の数々に正面から対峙しなければ、〈遠く〉を射抜く光へと自分自身を変換することはできないのだ。だから藤原は、おのれの傷口を抉るようにして歌う。

小さな一歩一歩の泥臭い積み重ねだけが、このちっぽけな身体を遠くに運んでくれる。その先には〈楽園〉とやらが待っているのだろうか? それはまだわからない。とりあえずいまは、七転八倒しながらこの道行きを楽しもうじゃないか。遠くに行くための旅路は、まだ始まったばかりなのだから。