初めて聴いたとき、まるでフランク・オーシャンの『Blonde』みたいなアルバムだ、と思った。14の曲は長さもスタイルもバラバラで、辛うじてひとつのアルバムに縫い付けられている。そして、とてもパーソナルな表現でありながらも、想像力の跳躍がはるか遠くの過去や未来、宇宙までをも貫き突き通していく。インナー・スペースを彷徨し、深く内省的なのに、聴き手を締め出さない親密さがある。『Loveless Love』はまちがいなく、分厚いディスコグラフィーを持つ曽我部恵一というアーティストの最高傑作のひとつだと思う。

2018年末に『ヘブン』『There is no place like Tokyo today!』という2つのアルバムを連続で発表した曽我部はその後、サニーデイ・サービスでの活動と並行しながら、後藤まりことの吉田拓郎のカヴァー“結婚しようよ”(2019年10月)、真黒毛ぼっくすとのライブ・アルバム『純情LIVE』(2020年3月)、“Sometime In Tokyo City”(2020年5月)、“永久ミント機関”“戦争反対音頭”(2020年8月)、そして『ヘブン』をバンドで演奏したライブ・アルバム『LIVE IN HEAVEN』(2020年8月)をリリースしている。膨大な量のアウトプットを、語弊があるかもしれないけれど、それこそ吐き出すかのように続けている。

数ナノメートルのリボ核酸ウイルスによって世界が、社会が、人間という存在のすべてが脅かされ混沌へと突き進んでいくなか、それと並走するかのようなスピード感をもって吐き出されていく音楽。歌を歌わなければ、ライムしなければ、ギターを弾かなければ、ビートを打たなければ、もし歩みを止めてしまえば、気が狂ってしまう――そんな、恐ろさをおぼえるほどの気迫を、私は勝手に感じていた。

2020年の暮れに届けられた『Loveless Love』には、シングル“Sometime In Tokyo City”“永久ミント機関”“戦争反対音頭”が収められている。長大なフォーク・ナンバー、ハウス・チューン、そしてプロテスト&ノベルティー・ソングという3つの相容れない楽曲が、でこぼことした歪さを保ったまま並んでいる。ランニング・タイムは84分。CD 1枚には収まらないだろう。

『There is no place like Tokyo today!』と地続きにあるダウンテンポなビートの“Cello Song”で、アルバムは幕を開ける。〈チャンネルをどっかの季節に合わせ〉という歌い出しから、新聞やデジタル・メディアが毎日のように報じている気候変動の問題を思い出す。北アルプスの降雪量が年々減り、冬季のレジャー産業が壊滅的になっている。各地で頻発する森林火災。砂漠が地表を覆い、永久凍土は永久ではなくなった。まるで、地球がチャンネルを合わせる季節をまちがえているみたいだ。狂わせたのは、人類に他ならない。

ペシミスティックな表現が際立っている。クルアンビン風のサイケでエキゾなファンクに乗せ、曽我部はこう歌う。〈人間は悪いから 動物のほうがいい〉。いくつかの物語が詰め込まれた“永久ミント機関”には、こんなフレーズがある。〈惑星直列の夜にラジオが言った/「もう永くないこの星のために、今夜祈りましょう」〉。The 1975の『Notes On A Conditional Form』の冒頭、グレタ・トゥーンベリが静かに語っていた言葉がふいにフラッシュバックする。〈気候変動の危機を解決すること、それは、人類がこれまで対峙してきたことのなかで、もっとも巨大で複雑なこと〉(“The 1975”)。いま、私たちにとって現実のものになりつつある、〈もう永くないこの星〉。

でも、“永久ミント機関”はアポカリプスを描きはしない。曽我部は〈遠い過去が教える未来の勇気がある〉と歌う。それに続く、〈だれもいないコテージ 白いボール跳ねた/名前のない少女 颯爽と駆けて行った〉という、生命力あふれるイメージ。そして、〈がんばれ!〉。その〈がんばれ!〉は、誰に向けられているのだろうか。リリックの登場人物たち? 危機的状況を綱渡りで歩き続ける私たち? それとも曽我部自身? 湿り気と陰りを帯びたアルバムの中盤、快いスクウェアなビートを反復する“永久ミント機関”は、紛れもないハイライトであり、強力な清涼剤として機能している。

「下北のカレー屋のおやじさんになった」曽我部の足元から、夕日が沈む夏の浜辺と〈シーズンオフの空っぽのビーチ〉(“満月ライン”)、真っ暗な漆黒の宇宙へと旅立つ空想科学的なスペース・シップ、そして〈高速のサービスエリア〉(“ブルーハワイ”)まで、アルバムを通して語り手の視点は落ち着きなく、次々に移り変わっていく。音楽も、ひとつのスタイルをけっして反復しない。フォーク、エレクトロニック・ビート、ロック、電化された音頭、ドリーミーなダブ、ローファイ・ビーツ……。人々の移動が制限され、あらゆる場所から物理的にも心理的にも締め出された目の前の現実から遊離するかのように、曽我部はイメージと音楽の旅を続ける。

最終盤、15分近い長さの“Sometime In Tokyo City”は、強烈な存在感を放っている。曽我部はシンプルなコードのループに乗せ、穏やかな語り口で〈ここで犬が眠ってる〉と口を開く。それから、視点は〈銀河を行く旅人〉から〈すごい時間が経っ〉た遠い未来、下北沢のカレー屋〈八月〉のカウンターへ――『Loveless Love』におけるイメージの旅は、“Sometime In Tokyo City”という一曲に凝縮されている。聴き手を安心させないヘヴィーさすら感じるこの曲が導き出すのは、しかし、〈未来の確かさを確信している〉という力強いポジティヴィティーだ。

〈人間は悪いから 動物のほうがいい〉と歌い、イメージの旅を続けた曽我部は、最後に生臭い人間の姿を表現する。〈生きる 眠る 喋る 笑う 黙る 揺れる 食べる 憎む 許す/暮らす 何か忘れる 思う 狂う 今日を踊る 今日を踊る〉(“ハートブレイク”)。壊れた心を引きずりながら生きるしかないとしても、もうこの星は長くないとしても、それでも未来の感触は確かめることができる。〈がんばれ!〉という声が、もう一度どこからか聴こえてくる気がする。

“Sometime In Tokyo City”と“ハートブレイク”は、『Blonde』における“Futura Free”のような曲だ。〈僕はただの人間だ、神なんかじゃない〉〈テック企業/僕を不死の身体にしてくれよ/僕はものすごい速さで ドラスティックに消え去っていく〉。“Futura Free”のアウトロでは、子どもたちが戯れにインタビューをしている。木霊する〈1光年ってどれくらい?〉という声。〈1光年〉という長さの不確かさにこそ、確かな感触がある。“Futura Free”は、そんなことを歌っているように思える。

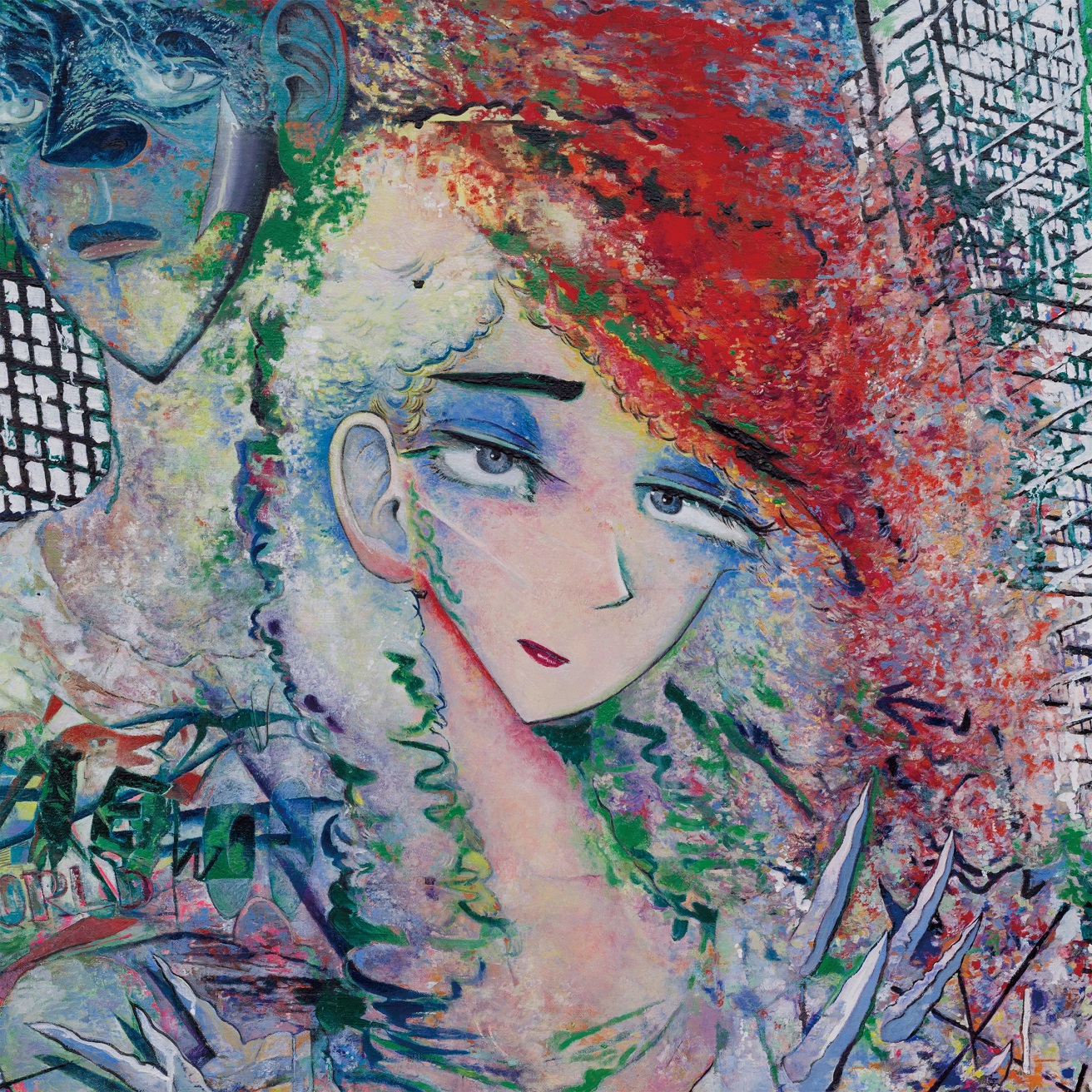

メランコリーに沈んだ表情にも不敵な笑顔にも見える、美しさと醜さとが複雑に交錯した榎本耕一のカヴァー・アートは、「ギザギザハート」と題されている。その絵と相似形に、『Loveless Love』は、相反する楽天性と悲観とがギザギザに縫合された、楽観的ではないリアルでドライな希望――愛なき愛――の確かさこそを奏でているように思う。