妹とぼくと犬のマル、そして家族の記憶の物語

しっぽがないのは誰なのか。それは〈ぼく〉とその妹のことであり、すなわち人間のことだった。

しっぽをほしがる妹は名前を〈紗枝〉という。しかし彼女の聞き役にまわりがちな兄のほうは〈ぼく〉としか出てこない。両者を併記するさいにも〈妹とぼく〉〈紗枝とぼく〉と、兄は一歩下がって妹ファーストを信条としている。またこの家では犬猫に関する見識を持つのも妹や母親や叔母であって、〈ぼく〉も父も祖父も、彼女たちの裏方にまわって散歩や墓掘りに無言のまま勤しんでいるのだ。

犬には簡潔にして立派な名前がある。この家の犬たちは、戦前の上海で母親が可愛がっていたチャウチャウ犬も、兄妹が育った昭和中期に迎えられた三河犬も、兄妹が自立して家を出たあとに母親が飼いはじめた柴犬も、みな母親によって〈マル〉と名付けられた。といっても名前に因果めいたものはなく、なぜならこの家には猫がいたこともあったからであって、そんな気まぐれがこの家族の空気を明るくしているのだ。

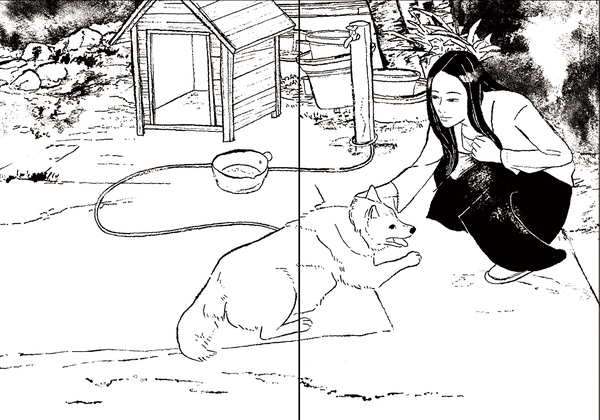

昔飼っていた犬や猫のことを思い出すとき、そのイメージに必ずといえるほど家族が登場するのはなぜなのか。森泉岳土の挿画は読者にそんな問いを想起させるかもしれない。たとえば〈ぼく〉と犬の二人だけの、たくさんあったはずの出来事(米軍住宅を探検したり)よりも、兄妹がスピッツとじゃれ合う瞬間(表紙)や、二人でマルを探したおそらく夏休みの庭のひとときだ。そればかりか、実家に寄った妹が庭先でマルの頭を撫でるおそらく〈ぼく〉の知らない時間や、マルのために泣きじゃくって眠る妹の寝顔からは、この物語が必ずしも〈ぼく〉一人の記憶に基づくものではないことを知らせてくれる。

〈ぼく〉とは誰なのか。名前だけでは個体を特定できない複数のマルたちは家族をめぐる32の掌編を縦につないでいるが、おしまいの32個目に数えられるのが〈あとがき〉であることが肝要のようだ。著者の小沼純一の現在に相当するそこでは、友人のH氏とのずいぶん時間をかけた約束とともに、〈妹〉の正体も明かされている。