高校三年時、ラジオ東京「しろうと寄席」で15周勝ち抜いた。審査員席には(のちの師匠)五代目小さんや安藤鶴夫が居た。叱咤激励してくれた安藤の著作「落語鑑賞」は、かの大佛を中心に戦後創刊された雑誌「苦楽」が初出だった。不思議な縁を最近知ったという。大佛自身が江戸の市井模様や武士・町人のやりとりを書く際、「三遊亭円朝の落語や世話噺を絶好のお手本にした」と綴っているらしい。やがて「天皇の世紀」に溺れ、寝食忘れる程の沼にハマった噺家は「大佛次郎が私を育てていると思っちゃうこともありますね」と言い切る。「鞍馬天狗」を読み直すと「初めて読んだように景色が見えてくる」、「宮本武蔵」も一騎打ち後の武蔵が野だての母子と遭遇する場面に惹かれ、「そういう原野の空気感や静寂感の中に自分を見きわめていくところも素晴らしい」と書くあたり、バイク乗りの観点だ。

「私のマクラはなんにでも影響受けていますね。いいと思うものはなんでもいいな、って首つっこんで行っちゃう」。そんな小三治が「あれも私の教科書でした」と挙げているのが、俳友の故・小沢昭一が詠んだ〈スナックに煮凝のあるママの過去〉という一句。「スナックに煮凝が出るって、もうそこですごいドラマが語られている。(略)小料理屋じゃないんですから。なんともそこに、庶民がうごめいているし、時代ってものがうごめいてるし、小沢さんらしい、いい句でした」。当の小沢が、俳号〈土茶〉こと小三治の著作「落語家論」(ちくま文庫)の解説で「すごぶる私好み」と紹介した一句が〈片耳でマスクぶら下げ寄席の客〉。事程左様に〈くらし〉や〈景色〉〈人間模様〉への気配り/独特の視点・観点は、彼の話術の、結構の肝であろう。

「落語は初めて聞くお客さんにしゃべるつもりでやれ」、師匠の師匠に当たる四代目小さんの言葉だ。

繰り返される演目は噺家自身も慣れては飽き、それが表に出てしまう。客側も筋を知るぶん、正直つまらない。「だけど、噺の中に出てくる登場人物は、この先どうなるか、なにも知らない」、この言葉には勇気をもらった、そう綴っている。小さんの〈その了簡になれ〉も同義だろう。

本人は往年のFM専門誌等で長期連載を持っていた程のオーディオ/クラシック音楽マニアだ。初心者の頃、“第九”選びでLP二枚組のフルトヴェングラー盤よりも、一枚で収まるシャルル・ミュンシュ盤かエルネスト・アンセルメ盤かで悩んだ末の結論はこうだ。「アンセルメのほうが景色がよく見えるから上だと思ってたんですが、ミュンシュを選んだのが私の天才ですね(笑)」、簡単にその世界に入れるものが「必ずしも良いとは限らない」と思い至る。以来、ミュンシュが「意地っ張りの私の味方になった」「反骨の精神でしょうか」と微苦笑する。フルトヴェングラーの奥深さや懐の大きさという世評を散々耳にしても、〈王道から見ると好き勝手でわがまま〉なミュンシュを愛聴した。「おれはこれが好きなんだっていう方向にバカじゃねえのって思うくらい、えいって飛び込んでいく。とうとう、いまだにミュンシュがいちばんです」。芸の為なら偏屈を貫く、自身の導線が見えるようである。

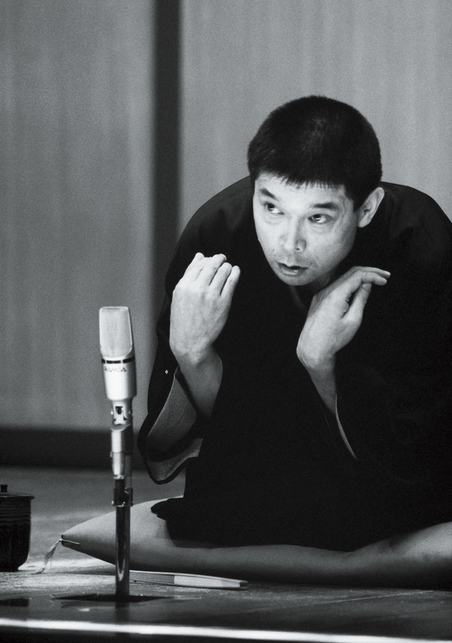

五輪開幕当日の7月23日午後、件のイヴェントが有楽町朝日ホールで行なわれた。彼の演目は、町内の若い衆が大挙して吉原に繰り出す顛末を描いた「錦の袈裟」。マクラは、新宿育ちの剛蔵(=本名)が少年ながらに感じ取った大ガード向こうの如何わしい記憶の断片……路地を曲がりかけては「止めよう、今日は時間がないんだから」と引き返し、次の話題を振っては戻るコト、数回。その風景をなるべく正確に表わさないと自分の気持ちが先へ進めない……そんな性分談を聴くうち、ふと気づけばいつのまにやらホールを埋める全員が「廓」に滑り込んでいる。瞬時に時空を跨ぎ切る、鮮やかなトランジションの秘技こそが柳家小三治の真骨頂だと今さらながら思い至る。

帰路、中央線快速の車窓から外濠の波よせを眼で追いながら、荒川洋治の〈夢をみればまた隠れあうこともできるが妹よ/江戸はさきごろおわったのだ/あれからのわたしは/遠く/ずいぶんと来た〉の詩行(「見附のみどり」)を久方ぶりに想い浮かべた。だが、しかし…この濃密で優秀な音源タイムマシンを手元に置くかぎり、耳の洞窟からいつでも江戸へひとっ飛びが可能だろう。ちなみに小三治師匠は最近、古書店で「裸体」を掘り出して、「永井荷風を新発見したんだ」とか。それが81歳、人間国宝の日常だ。あたらしいぞ、彼は。その昭和・平成期の23演目を編んだ珠玉音源至宝箱、帰宅後は「青菜」か「鰻の幇間」あるいは「粗忽長屋」の円盤を廻して……いざ、打ちいでてみようか、大江戸へ!

柳家小三治(やなぎや・こさんじ)

1939年、東京都生まれ。1959年、五代目柳家小さんに入門、前座名小たけ。1963年、二つ目昇進、さん治に。69年には17人抜きの抜擢で真打昇進、十代目柳家小三治襲名。2010年に落語協会会長に就任。2014年7月に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。出囃子は「二上がりかっこ」、代表作は、「死神」「野ざらし」「百川」など。バイクや草野球など、多趣味でも知られている。

寄稿者プロフィール

末次安里(すえつぐ・あんり)

1954年、東京生まれ。中央大学文学部を卒業後(卒論:寺山修司論)、フリーの著述家兼編集者に。微笑、新鮮、週刊大衆、FLASH、週刊宝石、女性自身……等の一般誌でアンカーマンを歴任。加山雄三の評伝、ねじめ正一との共著ほか、音楽誌「OutThere」を創刊、「JazzToday」の編集長も。