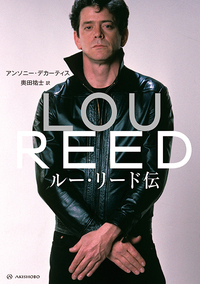

崇高なる悪魔――ニューヨークのロック詩人の矛盾に満ちた生涯

ルー・リード……と名前を口にしただけで、いいようのない圧を感じ、後ずさりしてしまうのは、取材経験のある私のような音楽関係者だけじゃないだろう。ニューヨーク退廃文化のアイコンとして半世紀にわたりロック・シーンの頂に君臨したこの魔王は、たいへんややこしい&めんどくさい奴としても有名だった。酒乱でジャンキーでジェンダー攪乱者。怒りっぽく、支配欲が強く、嫉妬深く、他人の功績を認めたがらない。が同時に、アート探求者としての情熱と信念は絶対にぶれず、繊細な言葉の遣い手でもあった。極めて頭脳明晰で、ユーモアがあり、本質的にはやさしい人だった。そんな彼のアーティストとしての巨大さ、人間としての複雑さについてはこれまでもたくさんの書物で紹介されてきたわけだが、少なくとも私がこれまで読んだ中では、これこそが決定打ではないかと思う。死(2013年)の間際まで続けられた本人インタヴューを軸に、死後も関係者多数を取材して彼の人生の足跡をたどったこの大著は、2段組み500ページ超というヴォリュームだ。

極端なエピソードをかき集めて貶めるわけでもなく、帝王としてほめそやすわけでもない。マッチョだけど傷つきやすい、好奇心に満ちた子供っぽい一人の人間として、ルー・リードの全体像を丁寧に描き出す筆致の冷静さとバランスがまずは見事である。「この本を彼の生前に書いていたら、彼は2度と私に口をきいてくれなかっただろう」と著者が語るように、絶対に友達にはなりたくないなと思わせる負の場面も多いが、人間という生き物が抱える複雑さと普遍的矛盾に対する一貫した視線、気の合う友人としての愛情が、終始ルーを温かく包み込んでいるのだ。

加えて、本書の最大の特長は、歌詞の一つひとつを実に丁寧に分析している点である。ローリング・ストーン誌の寄稿編集者として長年活躍し、現在は大学で創作文芸の教師も務める著者は、歌詞/言葉に対する感覚が極めて鋭敏である。「僕は自分のことをもの書きだと思っている。単純にロックンロールのフォーマットで仕事をしているだけで」と語るように、ミュージシャンとして以上に作家としての自意識が強烈だったルー(ついでに学歴に関してもこっけいなほどこだわった)にとっても、文学的アプローチで作品に対峙するこの著者は最良の理解者たりえたと言っていい。半世紀近くで発表された膨大な数の楽曲を聴きながら本書を読み進めてゆくうちに、初めて見えてくるものは少なくない。

強烈なキャラクターが次々と登場するが、特に印象深かったのは、70年代後半に一緒に暮らしたトランス女性のレイチェル(後にエイズで死去)と、ルーも畏れた最晩年の伴侶ローリー・アンダーソンか。