自伝、評伝とはひとつの生き方の提示なのだということ

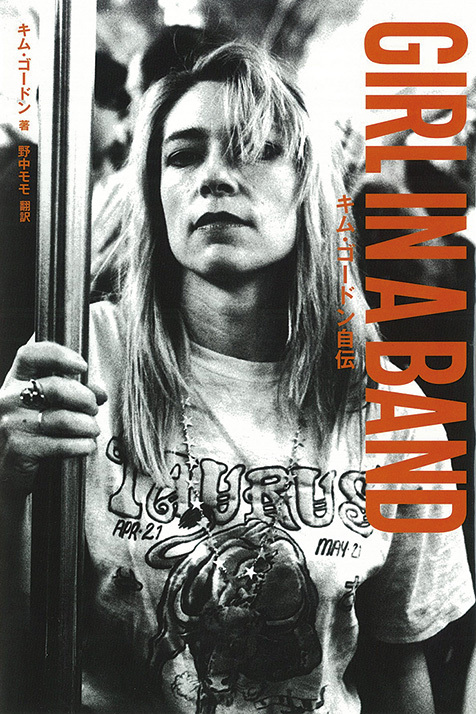

キム・ゴードンの「GIRL IN A BAND」は、ソニック・ユースの最後のコンサートから書き出される。それは、30年にわたって続いてきた夫サーストン・ムーアとの夫婦関係とバンドにおける関係という、彼らにとっては不可分であったように見えた、近いようで遠いふたつの関係性の終わりであった。それが、キム・ゴードンが自身の半生を記す動機となったのだろう。彼女は、自身の生い立ちについて、家族(特に兄ケラー)について、自身がその一員であり続けたバンド、ソニック・ユースについて、娘について、そして、夫とバンドとの関係の終わりについて回想する。それは、どこか淡々とした印象を与えながら、家族、アート、バンド、といった彼女が関わってきた状況や関係するアーティストやミュージシャンたちについて、バンドの発表してきたアルバムとその中の楽曲について、彼らのバンドが影響した現象について、ひとつひとつ簡潔につづられている。特に、彼女のアート関係のコネクション、彼女がすごしたLAとNYのアートシーン、およびノー・ウェイヴからグランジにいたる音楽シーンの記述は、ソニック・ユースの活動の背景を知る恰好のテキストとなるだろう。一方で、女性としてロック・バンドに属することの冷静な認識が、この本をいわゆる自伝やバンドの評伝とひと味ちがうものにしている。ロック・バンドという、基本的には〈男の子たち(ボーイズ)〉の共同体の中で、彼女はひとりの少女としてバンドの一員となった。それには、多くのガールズ・バンドへのあこがれや、懇意にしていたアーティスト、ダン・グレアムのすすめもあったろう。やがて、彼女自身が多くの少女たちのあこがれともなった。そこから、彼女の目を通したバンド生活、バンド内における夫婦関係、母親としての役割、また、妻が夫にとっての〈母親〉へと変化してしまうといった、彼女をとりまく関係性の移り変わりと葛藤が語られる。これは、それらを受け入れながら、夫婦関係やバンドに終止符を打ち、新たな一歩をさらに踏み出す決意をするための本なのだと思う。

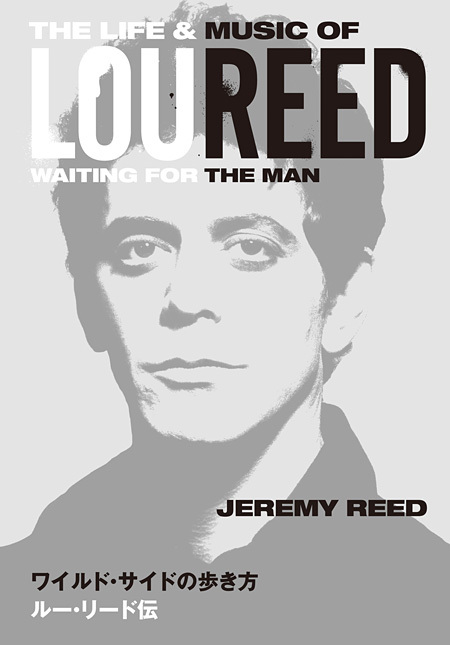

もうひとつ、ジェレミー・リードによる、ルー・リードの評伝「ワイルド・サイドの歩き方」は、本人から唯一認められた評伝の決定版だという。つまり、生前より綿密な取材が行なわれていたのだろう。残念なことに、その完成は彼の死後ということになったが、またそれがこの本の締めくくりとして一人のミュージシャン、アーティストの生涯を完全に記した決定版にしたとも言える。たしかに、ルー・リードというアーティストにまつわるさまざまな逸話はこれまでにも著されてきた。しかし、そのどれもがルー・リードという巨大なアーティストのすべてを正しく伝えることはできていない。「俺は誰よりもうまくルー・リードを演じられる」と本人が語ったように、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドから始まる、彼のアーティストとしてのキャリアは、盟友デイヴィッド・ボウイもかくやと思われるほどに、さまざまなペルソナに変化している。そうしたソロ・アーティストの長いキャリアをへて、より素顔の、自身の創作や、楽器や録音技術などのテクノロジーへの関心を深めていく晩年の彼の活動がある。著者はそれまでのかつてのリードを客観的な事実、当時の記事や発言によってトレースしながら、それを晩年のアーティストを通して見ることによって、その記述をよりたしかなものにしているように思える。この評伝も、著者のルー・リード観を表明していると思われる序章において、その作品を通じた文学性、ファッションや性的指向性、音楽制作におけるテクノロジーへの関心とその関与、などの観点から彼の一生を概観し、そこから生い立ちや各アルバムにおける楽曲の詳細な分析、各時代の人間関係など、アーティストとしての生涯がつづられていく。たしかに、決定版というにふさわしい評伝だろう。