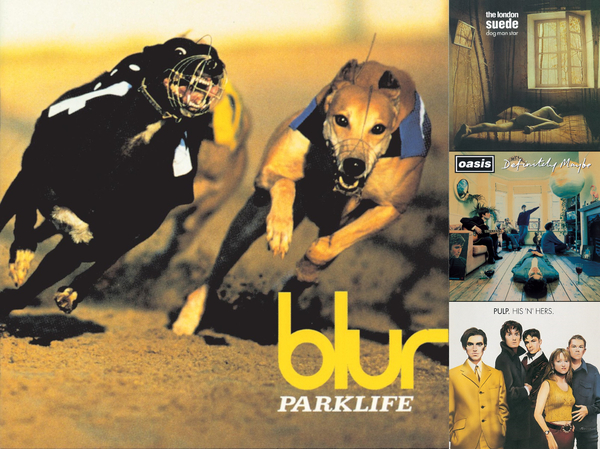

2023年にSUMMER SONICのヘッドライナーを務め、2024年4月のコーチェラ・フェスティバルでのライブをもって活動休止したブラー。一方でライブアルバム『Live At Wembley Stadium』のリリースやドキュメンタリー映画「Blur: To The End」の公開など、話題は尽きない。そんなブラーの代表作『Parklife』が1994年4月25日にリリースされてから、30年が経った。今回は名盤『Parklife』と当時の英国で花開いたムーブメント〈ブリットポップ〉について、音楽ライターの新谷洋子に振り返ってもらった。 *Mikiki編集部

逆境のなかUKロックが試みた復権

ブリットポップとは何かと問われれば、究極的にはグランジへの反動であり、自分たちを呑み込まんとするアメリカンカルチャーに対する、英国人ミュージシャンたちからの押し戻しであり、アイデンティティと自信の奪還だったと、まずは冒頭で述べておきたい。〈Britpop〉という呼称の生みの親であるジャーナリスト/BBC Radio 6 MusicのDJスチュアート・マコーニ―も、スウェードのブレット・アンダーソンが表紙を飾る「Select」誌の1993年4月号で、国産ロックの復権を願ってこの言葉を用いた。

そういう意味では、ちょうどその1年後にシーンの象徴と化すアルバム『Parklife』を発表したブラーの場合、因縁は深い。彼らは、マッドチェスターのグルーヴとC86系のジャングリーギターを引きずるデビュー作『Leisure』を1991年8月末に発売するのだが、翌月ニルヴァーナの『Nevermind』が登場。音楽界の様相は一変し、プレスには冷たくあしらわれて、グランジブームの逆風が吹き荒れる中でスタートを切る羽目になったのだから。

『Parklife』の〈大勢から盗んだ〉音楽性と英国的ウィットに富んだ歌詞

『Leisure』はマイナーヒットにはなったものの、金銭トラブルに見舞われたブラーは、仕方なく行なった全米ツアーで心身ともに疲弊し、望郷の念を募らせる。それが、英国的な美意識や感性の再評価を促し、セカンドアルバム『Modern Life Is Rubbish』(1993年)に結実。これまたセールス面で苦戦するのだが、大きな手応えを得た4人は先を急いで新作に着手し、同じプロデューサー(スティーヴン・ストリート)と組んで『Parklife』を作り上げた。

基本的にギターロックで統一されていた前作に対し、本作での彼らはパンク(“Bank Holiday”)、ニューウェーブ(“Trouble In The Message Centre”)、ミュージックホール(“Lot 105”)、ディスコ(“Girls & Boys”)、グラムロック(“Jubilee”)、ラウンジポップ(“To The End”)……と、様々な時代からスタイルを引用して、独自の流儀で消化。ストリングスカルテットやホーン隊を従え、環境音を織り込んでディテールを作り込み、往々にしてシアトリカルなポップソング集を作り上げた。1994年夏に来日した際にデーモン・アルバーンは、オスカー・ワイルドの言葉とされる「Talent borrows, genius steals」に準じて「プライマル・スクリームはザ・ローリング・ストーンズから借用するという過ちを犯したけど、僕らは誰にも何も言わずに、大勢の人から盗んだ。そこが違うんだよ」と、筆者にとくとくと語ったものだ。

他方でリリシストとしての彼は、音楽的にも重要なインスピレーション源となったザ・キンクスやマッドネスをお手本に、徹底してブリティッシュなボキャブラリーとウィットを駆使し、奇妙なキャラクターたちにストーリーの数々を語らせた。中年の危機に直面する“Tracy Jacks”の公務員、“Clover Over Dover”で自殺をしようとドーバーの白い崖の上に立っている男、“Bank Holiday”で法定休日を思い思いに楽しむ人々、“Magic America”の表層的なイメージだけでアメリカに憧れる男、曲のタイトル通り“Jubilee(祝祭)”と名付けられながら毎日家にこもってTVを観て過ごす少年、“Girls & Boys”でマヨルカ島に大挙して押しかけて乱痴気騒ぎに興じる若者たち……。そして、事実上のフィナーレであり、BBCラジオの海上気象予報に因んだバラード“This Is A Low”で、デーモンは愛情たっぷりに国の輪郭をなぞるようにしながら、そこで暮らす彼らの孤独と恐れとハピネスを受け止めるのだ。