ニュージャージーの英雄からアメリカのボスへ――80年代屈指の存在感を誇る名作『Born In The U.S.A.』の40周年記念盤が登場! 故国の光と影を描きつつも破格の昂揚を喚起する象徴的な金字塔が生まれた背景とは?

アメリカを代表するアイコンに

ブルース・スプリングスティーンと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、やはり拳を突き上げながら、「Born in the U.S.A.!!」と声を上げる熱血ロッカーの姿だろう。そのイメージを決定づけたのがこのたび、日本独自企画の40周年記念盤が登場した7作目『Born In The U.S.A.』だった。リリースから40年、彼自身はいまも音楽シーンの最前線で活躍し続けているが、人々が思い描くイメージはそれほど変わっていないような気がする。裏を返せば、『Born In The U.S.A.』のインパクトがそれだけ大きかったということだ。

84年6月4日にアメリカでリリースされた『Born In The U.S.A.』はリリースの1か月後にチャートのトップに昇りつめ、4週間にわたって1位の座をキープした。その後、プリンスの『Purple Rain』に1位の座を奪われながら、24週間しぶとく2位に居座り続け、85年1月19日に1位に返り咲くという、いまでも語り草になっている快挙を成し遂げた。『Born In The U.S.A.』は最終的に84週連続トップ10入りするロングセラーとなり、80年代のアメリカでもっとも売れたロック・アルバムと謳われる大ヒット作になった。

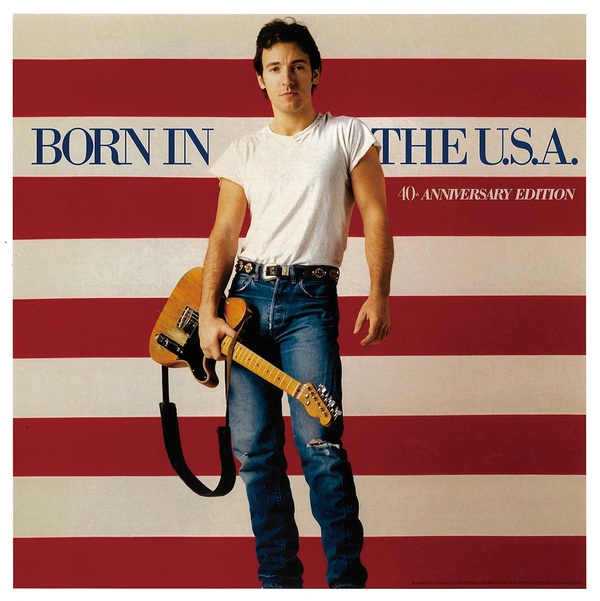

なぜ、そこまで大歓迎されたのか。それはとにもかくにもキャッチーだったことが大きい。アルバムの主人公が労働者階級をはじめ、〈アメリカの普通の人々〉であることを物語るという意味で、あまりにも象徴的なジャケットはもちろん、“Dancing In The Dark”の煌びやかなシンセ・ポップ・サウンド、アルバム表題曲のアンセミックなシンガロング、青春時代を懐古する“Glory Days”のノスタルジーなど、アルバムが持つキャッチーな魅力が、大きな影響力を持ちはじめていたMVと共に伝えられ、スプリングスティーンのファンにとどまらない多くのリスナーを魅了していった。

そしてもう1つ。メランコリックな弾き語りのアルバムだった前作『Nebraska』からの反動も大きかったはずだ。スプリングスティーンにエネルギッシュなロックンロールを求めるファンは『Born In The U.S.A.』を聴き、〈ボスはやっぱりこうでなきゃ〉と快哉を叫んだに違いない。若干の違和感に戸惑いながら――。そう。スプリングスティーンをロックスターからアメリカを代表するポップ・アイコンに押し上げた代表作中の代表作であり、同時に80年代のロックを象徴する名盤中の名盤であるにもかかわらず、『Born In The U.S.A.』は毀誉褒貶相半ばの問題作でもあるという一面も持っている。

80年にリリースした『The River』が自身初の全米No. 1ヒットになり、ロック・シーンにおける人気を確かなものにしたスプリングスティーンは、さらに大きな成功を求めると同時に、それまで一貫して歌ってきた〈地方都市の青春〉というテーマを、より意義深いものにしようと考えていた。そんな折、多くのベトナム帰還兵と交流を持つなかでPTSDなど彼らが抱えるさまざまな問題に気付かされたスプリングスティーンは、ベトナム戦争をはじめとするアメリカの〈現実〉を歌うことこそが自分の使命だと確信する。

82年1月、ニュージャージーの自宅でベトナム帰還兵の窮状を歌った “Born In The U.S.A.”を含む10曲以上の新曲を弾き語りで録音したデモを携え、バンドとレコーディングを始めたものの、弾き語りのデモが持っている生々しさを超えられない曲が少なくなかったため、デモのままのものを『Nebraska』として、そしてバンド・サウンドがハマりそうな曲を『Born In The U.S.A.』としてリリースすることになった。『Nebraska』のリリース後もさらに曲を書き、最終的に70曲から『Born In The U.S.A.』の全12曲を厳選したのだそうだ。

弾き語りのデモを超えられずにいたスプリングスティーンとバンドにとって突破口となった一曲が“Born In The U.S.A.”だった。新たに導入したシンセサイザーのリフレインとパワフルなドラムが大きなインスピレーションとなり、バンドを目覚めさせたのだという。

アメリカの〈現実〉を歌っているという意味でこの『Born In The U.S.A.』は『Nebraska』と地続きながら、『Nebraska』からの反動はスプリングスティーン自身にもあったのかもしれない。歌詞の内容はさておき、『Born In The U.S.A.』ではロックンロールを演奏して、自分自身も高揚したかったのだろう。