タワーレコード新宿店~渋谷店の洋楽ロック/ポップス担当として、長年にわたり数々の企画やバイイングを行ってきた北爪啓之さんによる連載〈聴いたことのない旧譜は新譜〉。そのタイトル通り、本連載では旧譜と称されてしまった作品を現在の耳で新譜として紹介していきます。

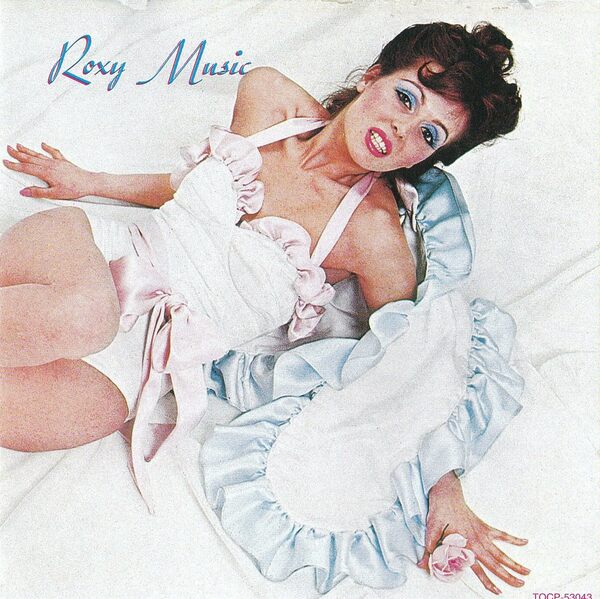

第6回は、先日初期のスタジオアルバム5作品が紙ジャケット仕様でリイシューされたロキシー・ミュージックを取り上げます。ファーストアルバム『Roxy Music』と代表曲“Re-Make/Re-Model”を軸に、ポストパンクという意外な視点から彼らの革新性を再考しました。 *Mikiki編集部

『Roxy Music』はポストパンク?

さる7月18日にロキシー・ミュージック初期のアルバム5枚が紙ジャケットSHM-CDで再発された。この時期の彼らはグラムロックやモダンポップとして語られることが多いが、私的にはそのカテゴライズがどことなく収まり悪い気がする。とりわけデビューアルバム『Roxy Music』(1972年)は、時代や流行から絶妙に逸脱したキッチュなグロテスクさにおいて、世代的な横軸よりも系譜的な縦軸で捉え直したほうが面白いんじゃないだろうかと考えている。

そこで試しに〈『Roxy Music』はポストパンクである〉という仮説を立ててみた。ポストパンクは字義通りパンクムーブメント以降の1970年代末に登場したバンドたちの音楽を指す。つまり横軸で考えると1972年にリリースされた『Roxy Music』がポストパンクのわけがないのだけれど、縦軸で見るとその先駆けや元祖としてのロキシーが浮かび上がってくるように思えるのだ。

ロキシー・ミュージックはアートスクール出身のブライアン・フェリーとブライアン・イーノ、クラシック楽団にも在籍していたアンディ・マッケイら、なかなかに知的でハイブロウなメンバーによって結成されたが、ポストパンクという視点で最も重要なのはイーノだろう。彼はセカンドアルバム『For Your Pleasure』(1973年)発表後に脱退しているので在籍期間は短かいが、その存在感は相当に大きかった。

自らを非音楽家と称するイーノが実践したのは、シンセサイザーを駆使した無機的な電子音やノイズの創出、テープレコーダーによるエフェクト処理やエディットなど、当時のロックとしてはかなり奇抜なテクスチャーの導入だった。もちろん、のちにディーヴォやトーキング・ヘッズ、オムニバスアルバム『No New York』などのプロデュースを手掛けたことで、ポストパンクの勃興に大きく関与したという歴史的事実も見過ごせない。

もう一人のブライアンであるフェリーはどうかと言うと、彼もまたすこぶる先進的なくせにポップ志向もある変人だった。初期2枚のアルバムの全作詞・作曲を一人で手掛けていることからも、バンドの基本コンセプトの多くはフェリーが担っていたことが伺える。

ただ、それ以上に注目したいのはその特異な歌唱法だ。彼のボーカルは年を増すにつれ滑らかで成熟したトーンになっていくが、初期の歌唱はひとことで言えば〈素っ頓狂〉である。ファーストシングルの“Virginia Plain”などに顕著だが、誇張気味のビブラートを利かせた妙に揺らぐ声で、ときにやりすぎなほど芝居がかっている。この不安定で演劇的なボーカルはトーキング・ヘッズ初期のデヴィッド・バーンに引き継がれているし、ロキシー好きを公言しているジョン・ライドンやスージー・スーにもその影響は垣間見える。

以下では楽曲をもとにより具体的な検証をしようと思うのだが、ここでは最良のテキストとして『Roxy Music』の冒頭を飾る名曲“Re-Make/Re-Model”を取り上げたい。伝統的なロックンロールを分解して再び組み立ててみたら何かイビツな未知の音楽が出来上がってしまったようなこのおかしな曲は、初期ロキシーのマニフェストとも言うべき〈既存の音楽の再構築〉を最も体現しつつ、同時に最もポストパンク的なナンバーでもあるからだ。