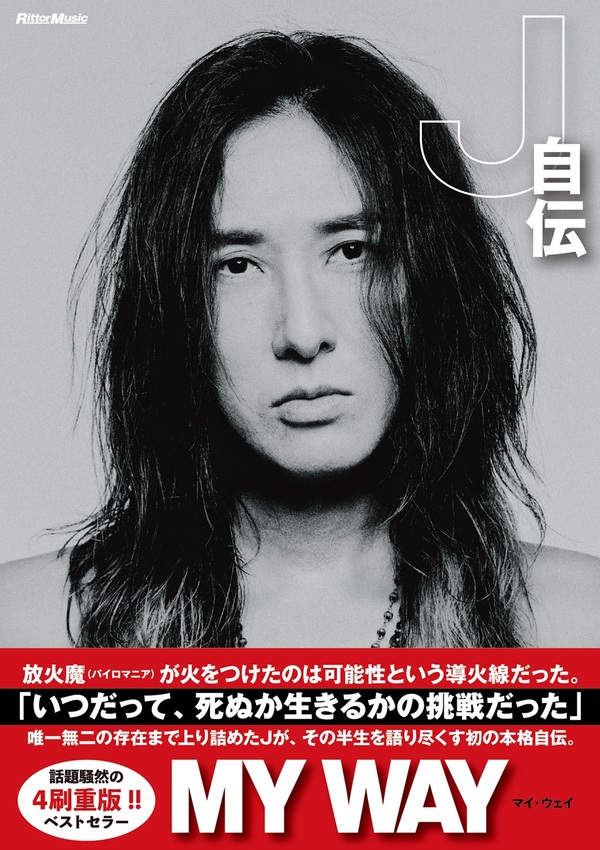

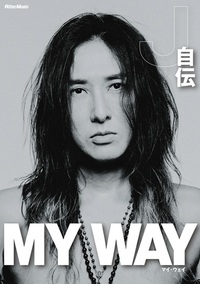

LUNA SEAのベーシスト、そしてソロアーティストとしても活躍するJ。

「MY WAY -J自伝-」(リットーミュージック)は、Jのロックミュージシャンとしての半生を語る初の本格自伝となる。幼少期の思い出からロック、そしてベースとの出会い、LUNA SEA結成、ソロとしてのスタート、LUNA SEAの終幕、REBOOT(復活)を経て、現在へ……。炎のように熱く途切れることない情熱でロックシーンの最前線を走り続けているJの軌跡。そして35年以上活動を続けてきたことへの自負と、〈燃え尽きることではなく燃やし続けること〉を選んだ彼の人生哲学と呼べる言葉が8つの章にわたって綴られている。

発売直後に緊急増刷され、好評のため現在4刷まで重版が決定、さらに注目を集める本書へ込めた想いをJ自身が熱く語ってくれた。

Jという一人のミュージシャンが経験した嘘のような本当の話

――今回、ご自身の生き様や哲学を音楽ではなく自伝、書籍という表現形態で発表しようと考えた理由を聞かせてください。

「昨年から今年にかけて行っていたLUNA SEAの35周年ツアーを東京ドームで終え、ソロの方も節目を迎えたことなどもあって、このタイミングで自分の歩んできた人生を文字に残しておきたかったんです。

この本では、音楽を通じて経験してきた色々なことを振り返っていて、中には夢物語みたいなことも書いてあります。嘘みたいな本当の話が。本当にね……、本当に(笑)、たくさんあったんですよ。LUNA SEAというバンドはSUGIZOの家の小さなスタジオに機材をぎゅうぎゅうに詰め込んで集まったところから始まって……。そんなところから始まったとんでもないストーリー。でもそれは、小野瀬潤という一人の男、Jという一人のミュージシャンに実際に起きたこと。今の自分の視点から本を書けば、いろいろなことを皆に伝えられるんじゃないかなと思ったんです。

僕が感じてきたことは、決して音楽の世界に限ったことではなくて、皆さんが自分自身を重ねてもらえるような場面も必ずあると思うんです。この本を読んだ人が勇気を感じてもらえるようなものになるといいなと、(本に収録する)エピソードをピックアップしたつもりです。

僕たち演り手の想い、そして僕自身の想い、それを見てくれていた皆の想い、それらが全部入り込んでいけるような余地のある本にしたかったんです。だからとても、読んだ方がこの本をどんな風に捉えてくれるのかが楽しみなんですよ」

――「MY WAY -J自伝-」が発売して1週間ほど経っていますが(※取材は8月下旬)、読者の方からの反響は?

「すごく熱い反響が届いてます。今まで自分の活動をずっと見てきてくれた人が〈あの時、Jはこういう想いだったんだ、自分はこうだった〉みたいに、想いを重ねてくれるような読み方をしていたり、当時のことを知らない子たちも〈こんなことが本当にあったんですね!〉と驚いてくれたり……。この本を楽しんでくれてよかったという想いでいっぱいです。僕にとってもそれがまた新しいエネルギーに変わるので」

――ちなみに、Jさん自身は影響を受けた本はありますか?

「僕自身は本っていうものにあまり触れてこなかった人間なんですよね。だから本から何かを得たことは正直いって僕の中にはあまりなくて。それよりも、僕が今まで生きてきた中で出会ってきた最高の仲間たちと交わした言葉や、いろいろな局面で発せられた会話の中での言葉のほうが、自分にインプットされている感覚があります。

僕自身、言葉をどんなふうに捉えているかというと、音楽的に考えている部分が大きくて。例えば言葉って、置く順序を変えれば表情が変わるのはもちろんのこと、そこに温度もあれば、角度もあれば、距離もあって、タイミングもあって、リズムもある。それら全てを重ねていくことによって、まったく印象の異なる響きになったりもするじゃないですか。日本語ってすごいなって思うことがたくさんあります。それってすごく魅力的なことですよね。

そう意味では、自分の気持ちを伝えるために言葉にするのは難しいし、楽しいです。その過程で〈伝えたい〉と思う気持ちが、より明確になっていきますし。この本の言葉選びも、慎重に……そして時には大胆に、緩急を意識してやっていましたね」

――ちなみに、本書の監修にクレジットされている増田勇一氏(音楽ライター)とはどのようにしてディスカッションを重ねたのでしょうか。

「〈シンプルに読み物として面白いものを作りたい〉ということを最初に伝えました。たとえば、僕を知らない人や、どの世代の人が読んでもリアリティを感じられるものにしたかったんです。

今回の本は口述筆記なので、何十時間にも及ぶ取材の中で僕自身が語った言葉を文章にする過程で生まれるものもある。その上で伝えたいことのニュアンスやディテールをキャッチボールのような形である意味セッションしたというか、とても音楽的な作り方をしている本です」