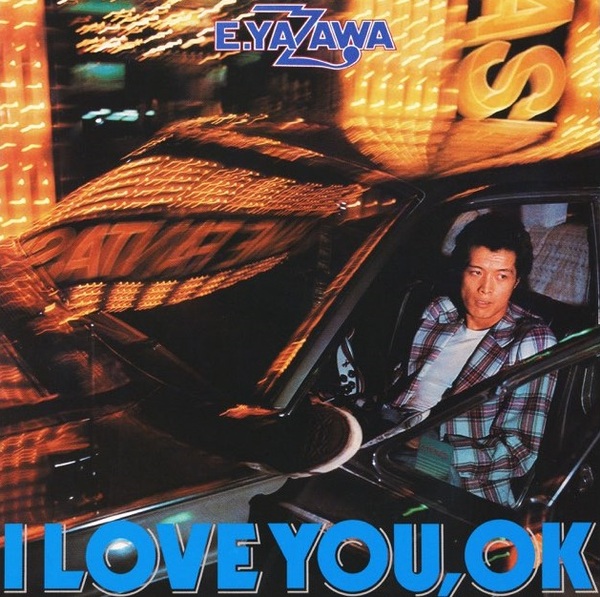

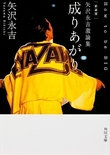

ソロデビュー50周年を迎え、ニューアルバム『I believe』をリリースしたばかりの矢沢永吉。キャロルとして人気絶頂だった1975年、バンド解散からわずか5カ月後に発表したのが、ソロ1作目となるアルバム『I LOVE YOU, OK』だ。憧れの地アメリカでレコーディングした本作は、キャロルで築いたパブリックイメージを脱ぎ捨てるかのような作風だったためか、リリース時は多くのリスナーを困惑させたという。

そんな『I LOVE YOU, OK』の発売から50年、今に続くロックスター〈YAZAWA〉の原点である本作についてライター桑原シローに解説してもらった。 *Mikiki編集部

〈軟弱〉とバッシングされたソロデビュー作

YAZAWAがもっとも勝負師の顔をしている作品。といった印象は昔からいっさい変わらない。1975年9月21日にリリースされた矢沢永吉のファーストソロアルバム『I LOVE YOU, OK』のことだ。

彼が本作のプリプロを開始したのは、デビュー3年目、人気絶頂期の最中だったキャロルが解散を決めた直後。ロサンゼルスに赴いてレコーディングを行うという大胆な構想は、入念な準備の甲斐あって驚くほどの早さで実現してしまう(デモテープはキャロルのラストツアーの合間をぬって録音していたそう)。レコーディングにかかる費用は自分持ちで、バンド活動で蓄えてきた印税をすべてこの賭けに回した。ここで絶対にヘタを打つわけにはいかない。彼が背水の陣を敷いていたことは、スタッフ選びにおいてキャロル人脈をいっさい排除したという判断からも如実に伝わってくるし、周囲の雑音を遮断して、一手先、二手先を読むことにひたすら集中していた様子は当時の数々のエピソードから鮮明に浮かび上がってくる。

そうしたプロセスを経て出来上がった作品であるからして、ギラついていて当然だろう。その一方で、これはまだまだ序の口、あくまでも最初の第一歩にすぎない、本物と見なされるまでにはいくつもの勝負を制していかねばならない、などといった冷静さの奥に潜む鋭いまなざしが、やけにゾクッとするほど魅力的だったりする。

そんな矢沢永吉ならではの気骨がクッキリと隆起しまくるこのアルバムが、発表当時は〈軟弱〉になったとバッシングされていたというからおもしろいものだ。批判の的になったのは、ガラッと変化したファッション、そしてサウンドのスタイルについて。後者について言及すると、グッドオールドロックンロールの素晴らしき実践者であったキャロルの楽曲と比べると、矢沢がチョイスしたサウンドアプローチはコンテンポラリー色がグッと高めで、より同時代的な洋楽的志向を強めたものといえる。ソウルフィーリング溢れるホーンサウンドが狂騒的なムードを煽るオープニングの“セクシー・キャット”からして違いは歴然で、あちらこちらに華やかなストリングスな配置し、どの扉を開けてみても目の前に広がるのはハリウッドポップスの光沢感に溢れた世界だったりする。

アルバムのプロデューサーは、ケン・ノーディンの名盤『Word Jazz』やラロ・シフリンの諸作、そして映画「ゴッドファーザー」のサントラなどを手がけたことで知られるトム・マック。アレンジは、ジャクソン5の“ABC”やジョン・レノンの“Stand By Me”といった名曲でイカす鍵盤捌きを披露していたマイク・メルヴォイン(ウェンディ&リサのウェンディ・メルヴォインの父)が担当。矢沢が彼らに求めたのは西海岸的テイストのリッチでゴージャスなロックンロールサウンドで飾ること。疾走感溢れるストリングスを伴った“サブウェイ特急”や、分厚いブラスセクションをフィーチャーした“アイ・ラヴ・ユー,OK”などは成果が顕著に現れた例であり、楽曲に壮麗さや心地よい緊張感をもたらしている。

そんなサウンドの中心で、このたびおなじみのバイクからデカいアメ車へと乗り換えたのでよろしくどうぞ、と新章スタートの報告を高らかに宣言する矢沢のボーカルは、軟弱どころかやたらと屈強だ。さらに言えば、以前にも増して自由度の高い歌唱をしっかりモノにできている印象があり、色鮮やかで格調高いトラックをバックにしながら彼のビタースウィートなボーカルがしなやかかつ伸びやかに躍る様子がどの場面でもハッキリと見て取れるのだ。