EUの欧州文化首都となったギマランイス歴史地区にはどんな物語が語られるべきか、という問いかけに応えた4人の監督たちは、図らずも(?)現代映画のショーケースとも言えるゴージャスなオムニバス映画を作ってしまった。

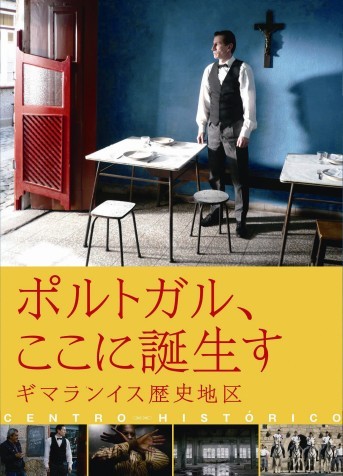

「バーテンダー」で、アキ・カウリスマキは、サイレント映画からの映画作法を鮮やかに更新・上書きしてみせる。主人公のバーテンが店のメニューを次々に書き換えていく一連の場面での、視線や座り方、立ち方、歩き方、踊り方までを含めた映画的〈アクション〉の名技の数々! 主人公の心情の切なくも愛しいドラマを描くための、カウリスマキ的な青、赤、黄色を経て白に至るまでの色の推移、音と音楽、カット割りといった映画語法の惜しげもない披露!

「スウィート・エクソシスト」は、彫像のような不動の人物に都市の悲劇を語らせる、というペドロ・コスタ一流のミニマルな手法に酔わされる。山中に佇んで街を見つめている不思議な人間たち。その中の一人が病院のエレベーターの中で声なき対話を交わす軍服姿の亡霊。彼らは、悲劇的歴史を生きた人間の個人史を語りながらも、その様々に姿勢を変えて立ち座る姿に漲る力強さと崇高さによって、個人の経験を超えた神話的英雄たる相貌を獲得している。

「割れたガラス」で、閉鎖された紡績繊維工場の元工員たちの独白を通して、ビクトル・エリセはドキュメンタリー映画に熱い血脈を通わせる。工場に携わった過去を語る彼らの言葉から、見る者は、彼らの性格・信条の辿る劇とともに、人の世の貧しさと豊かさ、不幸と幸福の在り処へと思いを凝らさずにはいられなくなる。自ら語る物語に応じてときに曇りときに輝く彼らの(仰角で捉えられた)表情が、たとえようもなく美しいからだ。工場の食堂に集う人々の写真を背に自身を語る前半から、彼らが写真に向き直り写真と対話する後半に折り返すと、彼らの声が一段と静かに思慮深くなるのも、心に残る。

「征服者、征服さる」で、マノエル・ド・オリヴェイラが、歴史的広場が観光客で満たされる光景を撮っているのは、この映画の制作年に亡くなったテオ・アンゲロプロスへのオマージュだろう。ある時代の決定的な推移の瞬間を、広場が人で埋まる光景で表すのは、あのギリシャの映画作家の手法だった。ただ、ここで描かれるのは、広場の銅像となったコンキスタドール(征服者)が、観光客が一斉に掲げるカメラのショットにより文字通り〈撃たれ〉ることで〈征服〉されるイメージだ。104歳になるオリヴェイラがメジャーキーで歌う欧州への挽歌だ。