京都を拠点に活動する3人組、THE FULL TEENZがファースト・アルバム『ハローとグッバイのマーチ』をリリースした。メンバーが運営するレーベル、生き埋めレコーズから発表した初のミニ作『魔法はとけた』(2014年)がパンク・リスナーを中心に話題を集め、以降はI HATE SMOKEよりカセットテープ作『swim! swim! ep』(2014年)、SECOND ROYALよりNOT WONKとのスプリット・7インチ『Split』(2015年)とリリースを重ねつつ、昨年は〈FUJI ROCK FESTIVAL ’15〉のROOKIE A GO-GOにも出演。インディー・シーンのなかで存在感を高めてきた。

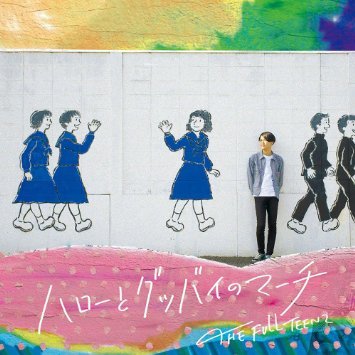

『ハローとグッバイのマーチ』は、〈生き埋め〉からでなくSECOND ROYALからのリリース。その理由についてはインタヴュー本文で確認してほしいが、30~90秒のショート・チューンを連発していた『魔法はとけた』での瑞々しい疾走感はそのままに、艶のあるメロウ・チューンや白昼夢的なサイケ感を醸したミッドテンポの楽曲などサウンド面で多彩さを増した今作は、これまで以上に幅広いリスナーにリーチするだろう。この春に大学を卒業し社会人となったフロントマン・伊藤祐樹の境遇を映し出すかの如く〈青春の終わり〉が色濃く滲んだ、THE FULL TEENZ〈青の時代〉の集大成的初作について、伊藤に訊いた。

普遍的なもの、どんな受け取り方でも成立するような作品をめざした

――先日伊藤さんとNOT WONKの加藤(修平)さん、CAR10の川田(晋也)さんに登場いただいた鼎談の反響がすごかったです。伊藤さんはあの記事を読んで、改めて印象に残ったところはありますか?

「3人とも地元をレペゼンしたいわけじゃないというところが、いちばんの肝だったような気がします。あの記事が公開されたあとに、加藤くんが〈勘違いされたくないのが、地元の事大嫌いでしょうがないってことじゃないです〉とツイートしていて。僕もそこを強調しきれていなかったなとも思った。本当に地元が嫌いだったら、むしろ東京に行くと思うし、なんやかんや言いながら、ここにいるというのは、それぞれが活動している土地が好きだからだと思う」

勘違いされたくないのが、川田くんも伊藤くんも僕も地元の事大嫌いでしょうがないってことじゃないです。変なレペゼン野郎より苫小牧で金かからないで遊ぶ方法とかたくさん知ってますし、毎日チャリで遊んでたから苫小牧の良いところはくそ言えます https://t.co/JLI16LG9cu

— かとう (@Notwonk44444444) 2016年5月10日

――そうですね。ただ、そこはご心配なくというか、客観的に読んでも、地元にいながらバンド活動を拡げていくことは特別なことじゃなく、いまはナチュラルにそれができるということが伝わる記事になっているように感じます。

「本当にその通りだと思います」

――では、新作の話をしましょう。今回が初のフル・アルバムということで、ミニ・アルバム『魔法はとけた』や、カセットテープ作『swim! swim! ep』と比較して、どんな作品にしようとレコーディングに臨みましたか?

「それら2枚の作品の流れを汲みつつ、もっと根源的なところに返ろうと思っていました。メンバーがいまの3人に固まったのは2年前なんですけど、このバンド自体は僕が中学生の頃からやっているんですよ。15歳のときから自分のメロディー・センスとかは変わってないし、今作にも高校生の頃からやっている曲も収録しています。今回は、自分のルーツをこれまでより解放したうえで、普遍的なものを作りたかった。ジャケットやアーティスト写真を見ただけでどんな音楽かわかってしまうものではなくて、どんな受け取り方でも成立するような作品をめざしたんです」

――なるほど。その根源的なところというのを掘り下げていきたいんですが、結成当初である中学生の頃のTHE FULL TEENZはどんなバンドだったんですか?

「最初は中学の学祭に出たくて銀杏BOYZやHi-STANDARDのコピーをやっていたんですけど、結成して半年くらい経つとオリジナルをやったほうが楽しいんじゃないかと思って、自分で曲を作りはじめたんです」

――伊藤さんが最初コピーしていたようなパンクは周囲でも流行っていたんですか?

「いや、いかんせん中学ですから、周りには全然いませんでした。だから僕はタワレコとかで店員さんにいっぱい質問して、情報を得ていましたね。特に日本のインディーズのバンドを熱心に掘っていましたよ。ASPARAGUSや京都のbed、昔だとSHORT CIRCUITあたりがいたレーベル、3P3Bをすごく好きになってリアルタイムじゃないものも遡ってCDを買って。十三のファンダンゴとかにも中学校の頃から出入りしていました」

――ファンダンゴのように比較的小さなライヴハウスだと、中学生は目立ちませんでした?

「ライヴハウスに行くと話しかけられたりするじゃないですか? そのときに中学生と言うのが恥ずかしくて、高校生だと偽っていましたね(笑)。でも、高校生でも珍しかったと思います。若いパンク・バンドのライヴだと高校生もたくさんいたと思うんですけど、僕は3P3BやPIZZA OF DEATHのライヴにちょっと背伸びして行っていたし、お客さんも10代より上の年齢層だった」

――じゃあ、伊藤さんは曲作りの面でも、そのあたりのバンドの影響がいちばん大きい?

「特にメロディーに関しては、そうかもしれないですね。僕の根源にあるのはASPARAGUSの渡邊忍さんなんですよ。忍さんの曲はメロコアには珍しくパワー・コードをほとんど使わなくて、コードがむちゃくちゃ難解。本当に耳コピが不可能なくらい何をやっているかわからないギターを弾いている。彼の作るメロディーやコード感、機材に影響を受けていますし、いちばん好きなミュージシャンかもしれません。いまだにフォロワーだと思います。bedの山口(将司)さんにも〈THE FULL TEENZの曲は忍さんの作る曲みたいだね〉と言われるくらいなんで」

――『魔法はとけた』の頃は、30秒~90秒くらいのショート・チューンがメインで、アンダーグラウンド・パンク色が強かったですよね。そういったサウンドと出会ったのはいつ頃ですか?

「中学校から高校生にかけてのTHE FULL TEENZは、コピー・バンドの延長のようなバンドだったんですけど、17歳のときにI HATE SMOKEのイヴェントに行ったんです。そこに出てたのが、SEVENTEEN AGAiNとTHE SENSATIONSとフジロッ久(仮)、いまはBALLOND’ORとして活動しているApricotで、その4組を観たときの衝撃がヤバすぎた。こんなパンク・シーンがあるのか!とクラってしまって。そこで彼らみたいなバンドになりたいと思った。I HATE SMOKEは毎年、年末にサンプラーを出しているんですけど、そこに参加しているバンドはすべて調べましたね(笑)。自分たちでもそういうサウンドをやりはじめると、I HATE SMOKEを好きな人が話しかけてくれるようになって、東京で〈MATSURI〉や〈BREAK A SCHOOL〉というイヴェントをやっているHiROさんと出会った。彼のイヴェントに出させてもらったりするなかで、I HATE SMOKEのバンドとも繋がっていけて」

――それまでに伊藤さんが観てきたパンク・バンドとI HATE SMOKE周辺の面々とではどんなところが違ったんですか?

「まず全然ちゃんとしてないんですよ。本当に無茶苦茶だった。最初にライヴを観た4組なんて、その日誰もちゃんとステージ上にいなくて(笑)。フロアに降りるは、バーカウンターに上がるは、めちゃめちゃな人の集まりだった。それが当時メロコアばっかり聴いていた僕からすると衝撃的で。メロコアはパンクでありつつもすごく理路整然とした音楽で、綺麗に整理されているんです。だから、ジャンクなパンクに初めて触れたのがその日だったんだと思います」

――伊藤さんは生き埋めレコーズを運営されていますが、立ち上げるにあたってI HATE SMOKEもモデルの1つでしたか?

「I HATE SMOKEのコンピは年に1枚出ていて、毎年30バンド近くが参加しているんですけど、毎回ほとんどバンドに被りがないんです。しかも収録されたバンド全部がI HATE SMOKEっぽくて、それが本当にすごい。主宰の大澤さん(OSAWA17)の情報キャッチ力というか、日本中の格好良いバンドを見つける嗅覚がハンパないです。そういう面ではすごく影響を受けていますね。僕らも最初のコンピ『生き埋めVA』(2014年)を作るにあたって、I HATE SMOKEのコンピと同様に、リスナーが〈なんだこれは!?〉となる地方のバンドを集めたいと思っていたので」

――THE FULL TEENZもI HATE SMOKEの2014年度のサンプラー『Journey To The My Way』に“サーティワン”が収録されましたね。やはり達成感はありましたか?

「そうですね。コンピの収録と同時に『swim! swim! sp』を出せることが決まった。大学の講義の最中にオファーのメールが来たんですけど、もう震えましたよ(笑)」