ステージ上での熱狂に明け暮れた2016年、その果てに鳴らす音

2015年4月に初のEP『Essence』でシーンに登場し、7月のフル・アルバム『THE BAY』以降は加速度的にその人気を高めていった6人組バンド、Suchmos。そして、さらなる活躍が期待された2016年の彼らは、1月のセカンドEP『LOVE& VICE』で幕を開けた。そのリード曲“STAY TUNE”のなかに広がっていたのは、東京の喧噪を冷めた目で描いた詞世界。それは、バンドが置かれた状況を冷静に捉え、自分たちが揺るぎなく信じた音楽を鳴らす決意表明のようにも響いた。

「“STAY TUNE”は、『THE BAY』の内容を1曲に凝縮したものでもあって、あのタイミングでなければ作れなかったし、出せなかった曲ですね」(TAIHEI、キーボード)。

「しかも、その曲が『LOVE&VICE』をリリースした1月ではなく、9月からCMに使われたんですけど、音楽が良ければ、時間を置いてもそうやって使ってもらえるんだなって。音楽業界に対しては勘ぐってるところもあるので(笑)、そういうシンプルなこともあるというのがわかって、いい勉強になりましたね」(YONCE、ヴォーカル)。

そして、4月に初の全国ツアーを無事成功のうちに終えた彼らは、その後もライヴとその準備、さらに合間を縫っての曲作りの日々が続く。そんななか、夏フェスの熱い季節を目前に控えた7月にはサードEP『MINT CONDITION』をリリース。リード・トラックの“MINT”は、現場でオーディエンスのシンガロングを巻き起こす、バンドにとってのアンセムをイメージして作られたものだった。

「何も確かなことが決まっていなかった頃から、〈俺たちはデカイことをやるんだ!〉っていうガキのような野望を持っていて、“MINT”は、その野望の延長にある曲。バンドが規模の大きな会場で大勢のオーディエンスを包む、そんなイメージを想像して作った曲なんですけど、あくまでイメージだったものが、 2015年の後半あたりから徐々に実際の風景として見えてきて、2016年はライヴで実際にお客さんが歌ってくれた瞬間があったんです。その光景を前にし て、〈おお、これがそうなんだ!〉って思いましたね」(YONCE)。

そんなアンセムを引っ提げ、各地で行われた15か所の夏フェスを転戦。加えて対バン・ライヴや、10月から始まった〈TOUR MINT CONDITION〉は6公演すべてがソールドアウト。ステージ上で昂揚、熱狂する日々は彼らに何をもたらしたのか?

「毎週末どこかでライヴをやっているという状況のなか、どこの公演もソールドアウトになって、うぬぼれているわけではないんですけど、2015年と比べてオーディエンスが倍増している実感は確かにありました。プレッシャーはまったく感じませんでしたね。ライヴでは、やることをやるだけ。で、終わったら〈あー、楽しかった〉っていう。ただただ気持ち良さだけがありました」(YONCE)。

「むしろ、そういう状況下でこれまでと変わらず、どれだけ自分たちらしくいられるのか、その姿勢が大事でしたね。物理的に時間がないなか、〈音楽を作りたいんだけど……〉っていうフラストレーションを感じることも正直ありましたし、別の角度から見れば、それは限られた時間を集中して使えたということでもあって。ぶつくさ文句を言いつつも、今の環境を楽しむ、そんなメンタルのバランスで2016年は過ごせたかな」(OK、ドラムス)。

「それはプライヴェートの時間も同じだよね。ライヴから帰ってきて、翌日の回復方法はそれぞれ違うんですけど、四六時中、顔を突き合わせているのに、その次の日は6人で一緒に遊んだりするんですよ。まぁ、調子のいい友達がすぐそばにいるんだったら、遊ぶしかないじゃないですか(笑)。そんな感じで、忙しいなりにプライヴェートも充実していましたね」(TAIHEI)。

僕らにはリスペクトがある

そう語る彼らだが、2015年と比較して時間が制約され、気力、体力共に相当削られたのはまぎれもない事実。そんななか、次なるフル・アルバムに向けてのレコーディングはスタートした。

「結局、俺らは俺らだし、なるようにしかならないですからね。だから、与えられた環境もそういうものだと受け取って、制作に臨みましたね」(YONCE)。

「ライヴで曲作りが中断することもたびたびあったんですけど、そのリハとリハの間は、提示された曲に対する新しいアプローチを6人それぞれが考えて、それを次のリハーサルでぶつけ合いなから曲を形作っていきました」(TAIHEI)。

「そうやって作業を進めていったので、青写真も何もなく、出来た曲を出来たままアルバムに収録してます。強いて言うなら、〈俺らだったらやっていいでしょ〉っていう曲のヴァリエーションをひたすら増やしていっただけですね」(OK)。

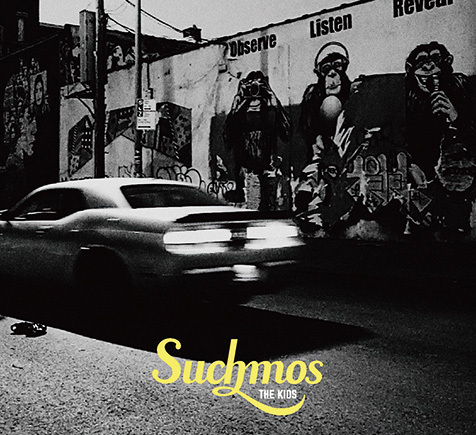

そんな時を経て、前作から1年半ぶりとなるSuchmosのニュー・アルバム『THE KIDS』がここに完成した。“STAY TUNE”“BODY”“MINT”“DUMBO”という2枚のEPからの楽曲に加え、ライヴではすでに披露されている“A.G.I.T.”“TOBACCO”を含む新曲が7曲。ステージ映えする昂揚感に満ちたナンバーからとろけそうなメロウ・チューンまで、その楽曲は多彩ながらも、そこには一貫した流れ、ある種のまとまりが感じられる。

「やりたい放題やるけど、食べ方は綺麗。要するに、音楽に対してリスペクトがない人は借りてきた要素を下品に切り貼りして作品を作りがちじゃないですか。でも、僕らにはリスペクトがあるから、そのマナーを踏みにじることは絶対ない。それが作品の統一感に繋がっているのかもしれない」(YONCE)。

「曲作りのリハーサルは、Suchmosというフィルターを通さず、借りてきたままで出した音を排除する作業でもあって。このアルバムはすべてその工程をクリアした音のみで構成されている作品なんです」(TAIHEI)。

そのフィルターこそが、Suchmosのオリジナリティー。「この作品は『THE KIDS』っていうタイトルそのまま。Suchmosは子供みたいに音楽を作ってるぞ、ってことですよ」(YONCE)

という本作では、数々の新たなサウンド・アプローチが彼ららしい表現の幅を見事に押し広げている。いずれもリスナーの胸を射抜いてやまないナンバーばかりだが、その魅力の謎は、以下の発言が端的に表しているように思う。

「ここ最近、カッコイイ同世代の友達が増えたんですよね。美容師とか、服屋とかやってるやつなんですけど、音楽に超詳しいっていう」(YONCE)。

「音楽やってるから理解があるとかじゃないね。理解があるとかうるせえよって感じだけど、音楽超好きなやつが音楽やってるとは限らないという(笑)」(OK)。

「そうだね。現状にぶち当たったかもしれないね」(TAIHEI)。

「だから、理屈を飛び越えていける音楽をめざしたいな」(YONCE)。

その〈理屈を飛び越えた音楽〉――『THE KIDS』のさらなる詳細は、次号にて。