デヴィッド・ボウイという大いなる謎

デヴィッド・ボウイの急逝、それはあまりにも唐突におとずれた。発表されたばかりのアルバム『★』と、ミュージカル『ラザルス』は、私たちに、それら残された作品について、彼の不在とその損失について考える時間を与えた。そして、それから早くも一年が過ぎ、2013年にロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館で開催され、世界を巡回中の展覧会「David Bowie is」がついに日本でも開催され、この不世出のアーティストの全貌をとらえるべく、現在でも多くの出版物が刊行され続けている。

かつてボウイが歌を捧げ、彼を魅了したアンディ・ウォーホルは、ウォーホルについて知りたければ作品の表面を見ればいい、裏には何もない、と言った。ボウイもそうやって、まずデイヴィー・ジョーンズからデヴィッド・ボウイへと変身したように、次々に自身のペルソナを変化させ続けることによって、ボウイという人間そのものではなく、その表面の変化に人々の注目を集めた。これらの展覧会や出版物は、そうしたデヴィッド・ボウイの全体像、実像をとらえようとする試みであり、ボウイという大いなる謎を解明しようとするひとつの営みの始まりなのである。

『ラザルス』が映画『地球に落ちてきた男』の後日談であるように、ボウイはかつてトム少佐の後日談を歌にして、自身の作品にオチをつけたこともある。自身の心情吐露としての作品も少なくはない。しかし、これらの試みによって、どのようにボウイにアプローチするか、個々の取り組みは異なれども、さまざまな手がかりから、ボウイというアーティスト像が再検証されることになるだろう。

生前に企画された大回顧展「David Bowie is」のカタログは、現時点でのボウイ研究の最高峰となるだろう、大部の研究書である。その膨大なアーカイヴ資料を凝縮し、展覧会自体がパッケージ化されている。くわえて、ボウイという現象についての社会的背景、文化的影響といった観点から考察を行なった論考の数々を所収し、多角的にボウイの特異性が論じられている。寄稿者のひとり、ジョン・サヴェージが指摘するように、たしかに、より大きなマーケットに進出したボウイには、かつてのような、自身をミスティファイするペルソナは存在していない。その意味で、どうしても70年代までの活動に展覧会の比重が高くなっているのは仕方のないことだろう。

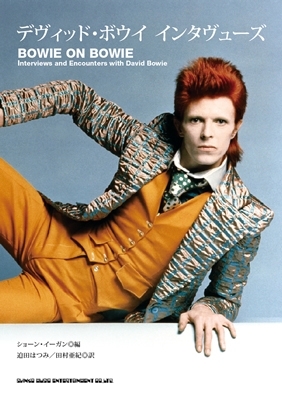

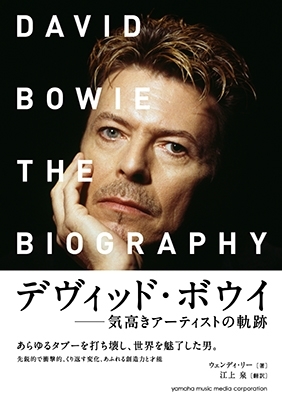

『デヴィッド・ボウイ インタヴューズ』は、これまでもよく読まれてきたボウイの発言のオリジナルのインタヴューをリードも含めて丸ごと復刻することで発言の前後の文脈も知ることができ、時代背景や同時代の状況などを把握するのには最適な一冊だ。こちらは80年代以降のインタヴューが多く収められている。それはボウイがつねに過去を参照されることから逃れられなかった時代でもあったが、そこから70年代が逆照射されている。『デヴィッド・ボウイ――気高きアーティストの軌跡』は、その日本語タイトルとはうらはらに、シークレット・ライフ・オブ・デヴィッド・ボウイという趣の評伝。裏には何もない、はずのスーパースターの裏側がさまざまな証言とともに晒されている。ここでは、どうしてもジギー以降、コカイン中毒だったというアメリカ時代の混乱した私生活がクローズアップされる。

日本人の筆者による2冊の評伝では、野中モモの『デヴィッド・ボウイ——変幻するカルト・スター』は新書として、誰にも勧められるボウイの入門書となるだろう。その中でさらりと、70~80年代の日本の少女マンガにおける美形キャラクターへのボウイの投影といった考察が出てきたりするのが面白い(それで一冊書けるかも)。日本との関係という視点からボウイをとらえた、吉村栄一の『評伝デヴィッド・ボウイ 日本に降り立った異星人(スターマン)』は、その生涯をたどりながらも、日本での出来事、日本との関係などの話題で立ち止り、マニアックに掘り下げる。各来日時やCM出演など、あとはやはり、1983年のサンディとの邂逅が読ませどころか。ディスコグラフィも日本盤をメインにするところにこだわりが感じられる。