生涯を通じて数えきれない名曲・名唱を残してきた偉大なるシンガーの、門外不出と囁かれてきた初期グループ作品の初リイシューがついに実現! ルーサー・ヴァンドロスの知られざる序章=ルーサーを堪能しよう!

81年に“Never Too Much”でソロ・デビューする前から、ルーサー・ヴァンドロスがディスコ・プロジェクトを中心にセッション・シンガーとして活動していたことはよく知られている。さらにその前、ルーサーは自身の名前を冠した〈ルーサー〉としてコティリオンから2枚のアルバムをリリースしていた。76年の『Luther』と77年の『This Close To You』がそれで、セールスの低さからアルバムは少量しか市場に出回らず、中古盤に高値がついていた。版権はレーベルを去る際に本人が買い取り、2005年7月の逝去以降は遺族が管理していたため再発もままならず。〈ルーサー〉時代の音源はコティリオン企画の『Funky Christmas』(76年)で披露した2曲がコンピなどに収録され、オリジナル・アルバムの曲は76年の“Funky Music (Is A Part Of Me)”が2007年のCDボックス『Love,Luther』に収録された程度。そんな難攻不落のアルバムが今回ついに復刻された。ドキュメンタリー「Luther: Never Too Much」の完成も後押しになったのかもしれない。

「僕にとってのテンプテーションズであり、グラディス・ナイト&ザ・ピップスだった」と本人が語った〈ルーサー〉は男女混成のヴォーカル・グループ。そのストーリーは67年頃にルーサー(51年4月20日、NYマンハッタン生まれ)がブロンクスのウィリアム・ハワード・タフト高校で友人たちと組んだシェイズ・オブ・ジェイドから始まる。ルーサー以外のメンバーは、ロビン・クラーク、ダイアン・サムラー、アンソニー・ヒントン、そしてギタリストのカルロス・アロマーなど。彼らはリッスン・マイ・ブラザーというワークショップ的なユニットに合流し、69年にシングルも発表。TV番組「セサミストリート」出演時にルーサーが溌剌と歌う姿からは、その時点であのクルーナー的な唱法が確立されていたことがわかる。ルーサーは、西ミシガン大学を中退してNYで音楽活動を再開してからも、自作曲を提供したデロレス・ホールの73年作『Hall-Mark』などでパッション溢れる歌声を披露していた。

転機が訪れたのは、友人のカルロス・アロマーがデヴィッド・ボウイのバンドに参加した時。そこでルーサーはカルロスの妻であったロビン・クラークと共にボウイの『Young Americans』(75年)のセッションにコーラス隊の一員として呼ばれ、フィラデルフィアのシグマ・サウンド・スタジオに向かった。やがてルーサーは旧友のダイアンとアンソニーを招集。その時に彼らがリハーサルで歌っていた“Funky Music (Is Part Of Me)”(後に『Luther』で披露)が“Fascination”として改作されて『Young Americans』に収録されたことは語り草だ。コーラス隊はボウイの〈Diamond Dogs Tour〉にも同行。そこでパフォーマンスを観ていたベット・ミドラーがルーサーたちを気に入り、所属するアトランティックの名匠アリフ・マーディンに紹介した。そうしてアリフ関連作などのコーラス仕事をこなす中、念願だったヴォーカル・グループを結成。〈ルーサー〉と名乗った彼らはアトランティック傘下で再始動したコティリオンの第1号アーティストに迎えられる。

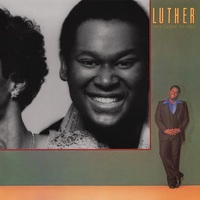

メンバーは高校時代からの仲間であるルーサー、ダイアン・サムラー、アンソニー・ヒントン(ロビン・クラークは多忙のため参加せず)と、新たに加わったクリスティーン・ウィルトシャー、テレサ・V・リードの計5名。『Luther』の表ジャケでは無人のステージにスポットライトが当てられ、これまでは陰の存在(バック・コーラス隊)であったことを示唆。が、裏ジャケでは5人がスポットライトを浴び、アルバムの主役であることが示される。デュエットもあるがメインで歌うのはルーサー。“The 2nd Time Around”は88年のソロ作『Any Love』でオーヴァーダブを施したセルフ・カヴァーが披露され、そこでの歌声からは洗練や成熟が感じられるもスケールの大きいヴェルヴェット・ヴォイスは〈ルーサー〉時代も大差なく、ルーサーは常にルーサーであったことを思い知らされる。

77年発表の『This Close To You』では私生活の優先を理由にクリスティーンとテレサが脱退し、メンバーは旧友の3人に(クリスティーンはパトリック・アダムスのディスコ・プロジェクトであるフリーク~クラス・アクション、ミュジークなどに参加)。前作以上にルーサーのソロ・プロジェクト的な性格を強めながら、ダイアンとアンソニーを〈Featured Soloists〉とクレジットすることでソロ・シンガー3名の集合体であることも強調した。が、ナイル・ロジャーズがギターを弾き、フィリー・ソウルに通じるモダンな感覚を強めたアルバムはセールス的に惨敗。グループを終了したルーサーはセッション・シンガーとして活動を再開する。ソロでの成功はその先に待っていた。だが、〈ルーサー〉時代のアルバムを聴けば、80年代を彩ったシンガーが70年代の時点で輝いていたことを実感するに違いない。 *林 剛

ルーサー・ヴァンドロスの初期参加作を一部紹介。

左から、ゲイリー・グリッターの75年作『G.G.』(Bell/EMI)、ニルス・ロフグレンの77年作『I Came To Dance』(A&M)、リンゴ・スターの77年作『Ringo The 4th』(Atlantic)、キャット・スティーヴンスの78年作『Back To Earth』(Island)、メイジャー・ハリスの78年作『How Do You Take Your Love』(RCA)、デヴィッド・スピノザの78年作『Spinozza』(A&M)、ジョン・トロペイの79年作『To Touch You Again』(Marlin)、EPOの80年作『GOODIES』(ソニー)、BB&Qバンドの81年作『The Brooklyn, Bronx & Queens Band』(Capitol)、バーナード・ライトの81年作『’Nard』(Arista)

5人組で臨んだファースト・アルバム。ポール・ライザーの豪勢なアレンジに守られたファンキーな作りはいかにも70年代だが、全曲でリードを担うルーサー個人の成熟した魅力はすでに全開だ。大甘なバラード“I’ll Get Along Fine”はダイアン・サムラーとのデュエットで、ミュージカル「ウィズ」からの“Everybody Rejoice”や長尺の“It’s Good For The Soul”ではアンソニー・ヒントンのファルセットも印象的。カルロス・アロマーがギターを弾くほか、同じく学友のナット・アダレイJrが鍵盤でバックを支えている。

トリオ編成になっての2作目も好盤! 演奏陣はナット・アダレイJrやウィルバー・バスコムらが続投し、ナイル・ロジャーズやコーネル・デュプリー、リック・マロッタ、ドン・グロルニック、ウィル・リーら名手が参加。鮮やかなフィリー・ソウル風味を増したアレンジとルーサーの都会的な振る舞いがマッチして聴き心地はさらに爽快なものになっている。アンソニーも前に出た“Jealousy Is In Me”やアンソニー&ダイアンがリードの“Come Back To Love”は、ルーサーがグループの形にこだわった痕跡なのかもしれない。