「GLOCAL BEATS」(共著)、「大韓ロック探訪記」(編集)、「ニッポン大音頭時代」(著)のほか、2016年は「ニッポンのマツリズム」を上梓するなど多くの音楽書に携わり、ラジオ番組にも多数出演。さらに、編集プロダクション〈B.O.N〉の運営や、トロピカル・ミュージックのDJコレクティヴ=TOKYO SABROSOとしての活動など、世界の音楽とカルチャーをディープに掘り下げてきたライター/編集者/DJの大石始が、パワフルでオリジナルな活況を呈するアジア各地のローカル・シーンの現在進行形に迫る連載〈REAL Asian Music Report〉。第12回では、この連載でもちょくちょく取り上げてきたモーラムやルークトゥンといったタイ東北部・イサーンの音楽をガイドし続ける注目のDJユニット、Soi48に直撃です! *Mikiki編集部

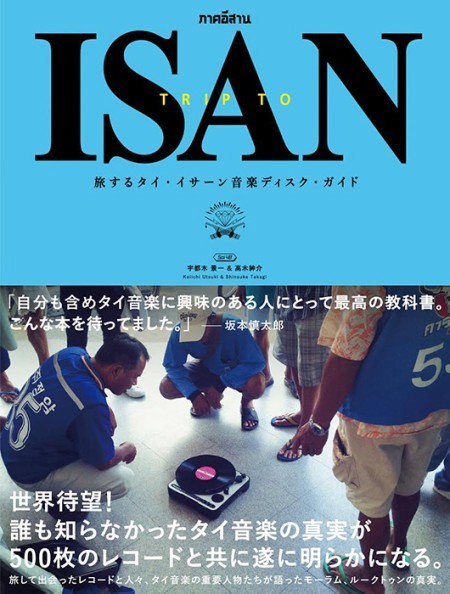

一度ハマると抜け出せないほどのディープな魅力を持つタイの大衆音楽、モーラムとルークトゥンに焦点を絞った世界初のディスク・ガイド本「旅するタイ・イサーン音楽ディスク・ガイド TRIP TO ISAN」が発表された。モーラムとルークトゥンの産地であるタイ東北部・イサーン地方に足繁く通い、いままで誰も解き明かしたことがなかったイサーン音楽の謎に迫ったのはSoi48(宇都木景一&高木紳介)の2人。これまでにモーラムの伝説的歌手であるアンカナーン・クンチャイの音源の復刻を手がけるほか、そのアンカナーンやオーサム・テープス・フロム・アフリカ、マフト・サイなど海外アーティスト/DJを積極的に日本に招聘。さらに公開中の映画「バンコクナイツ」には〈DJ〉として音楽面からサポートし、先日はその活動をNHK総合の番組〈海外出張オトモシマス!〉でも取り上げられるなど、多方面で話題を集めているタイ音楽のスペシャリストだ。

今回は制作に10年もの歳月をかけた「旅するタイ・イサーン音楽ディスク・ガイドTRIP TO ISAN」についてはもちろん、2000年代のベルリンでの狂乱の日々や、タイ奥地でのレコード・ディギンのことなど、これまでの道のりについても細かく話を訊いた。

“Born Slippy”よりトゥー・ローン・スウォーズメン

――2人が初めて出会ったのはいつごろ?

高木紳介「2000年になるちょっと前だと思います」

宇都木景一「当時、彼(高木)はイケてるバンドのドラマーだったんですよ」

――えっ、そうなんだ!

高木「明るいモグワイみたいなバンドというか(笑)。ちょうどテクノに興味を持ち始めた時期で、2000年の第1回目の〈エレグラ〉(Electraglide)に遊びに行ったんです。そこで彼(宇都木)と初めて会って」

宇都木「メイン・アクトがアンダーワールドで、その裏がアンドリュー・ウェザオールのトゥー・ローン・スウォーズメンだったんですよ。だいたいのお客さんは“Born Slippy”を聴きたいからメイン・フロアのほうに集まってたんですけど、僕はトゥー・ローン・スウォーズメンのほうに行ってて。そうしたら案の定、フロアに20人ぐらいしかいなくて(笑)」

高木「僕もたまたまその場にいたんですよ」

宇都木「そのときに〈スーサイドのTシャツを着てるヤツがいるな〉と思ってたんですけど、そのすぐ後に別のイヴェントに遊びに行ったら同じTシャツを着たヤツがいて。〈この前も来てたよね?〉って声をかけて、翌日にはディスクユニオンのテクノ・セールに一緒に行ったんです(笑)」

――最初からやってることが変わらない(笑)。

宇都木「そうなんです(笑)。当時高木さんはテクノを聴きはじめたばかりだったけど、俺はその頃にはコンパクトやベーシック・チャンネルが好きになってたから、〈このレコード、いいよ〉って高木さんに教えるようになって。そこからですね、めちゃくちゃ仲良くなったのは」

――宇都木くんはテクノから音楽の世界に入ったんですか。

宇都木「最初はニュー・オーダーやプライマル・スクリーム、あとはNYパンクやポスト・ロックですね。レディオヘッドがブレイクしたころ、頭でロックを解釈するような潮流があったじゃないですか。その反発でテクノにめっちゃのめり込むようになったんです。音が格好良ければよくない?って」

――2人で海外に初めて行ったのは?

高木「会ってすぐにベルリンに行ったんです」

宇都木「昼間はずっと寝てて、起きたらレコード屋に行き、夜から朝にかけてはクラブ。2~3週間ずっとそんな生活でしたね。オストグッド(Ostgut)っていういまは伝説となってるクラブがあって、初めて遊びに行ったのがそこだったんですよ。いまはベルグハイン(Berghain)っていう名前になってますけど」

――えっ、ベルグハインの前身ということ?

宇都木「そうですね。前座で(リカルド・)ヴィラロボスが回してて。客は10人ぐらいしかいなかったけど、それが衝撃的だったんですよ。当時はオストグッドに遊びに来てる日本人もあまりいなかったから、遊びに行くうちに顔パスで入れるようになって。オストグッドのゲイの人たちにはすごく良くしてもらいましたね」

高木「だから当時はドイツばっかり行ってたんですよ。年に2、3回行っては、毎日テクノ漬け」

宇都木「ロンドンやイビザにも行ったんですけど、やっぱりベルリンの地元の人たちが遊ぶようなクラブが好きだったんです」

――そこはいまと変わらないんですね。テクノにしたって日本のクラブで楽しむだけじゃなく、現地で体験したい。しかも、地元の人たちだけが集まるローカルな場所で体験したい、という。

宇都木「そうですね。当時のベルリンじゃ日本人が珍しかったから、遊んでるうちに〈お前らテクノが好きなの? DJ、やる?〉と言われたり(笑)。もちろんDJの技術もないから断るんですけど、そういう間口の広さがベルリンにはあったし、僕らはそこが好きだった。でも東京のクラブは縦社会で、自分たちが求めているものとはちょっと違ったんです」

高木「あと、自分たちが観たいテクノのDJが日本に来なかったんですよ。だからベルリンに行くしかなかった。BOILER ROOMの走りともいえるGroovetech Radioというネット・ラジオを当時チェックしてたんですけど、そこで聴けるレコードは日本にも入ってこない。入ってくるとしても、現地で発売されてから半年ぐらい後だったんですね。だから、ベルリンではレコードもめちゃくちゃ買ってました」

――当時からDJもやってたんですか?

宇都木「レコードはたくさん買ってたから、2001~2002年には遊びでやってました。でも、(クラブの)ハコ代はかかるし、なかなか継続することができなくて。クラブ社会の闇みたいなものも見えてきたし……」

高木「ハタチそこそこだった当時の僕らには10万円のハコ代がなかなか払えなかった。その反発で、のちにSoi48のパーティーを始めるときは入場無料にしたんです」

宇都木「海外のクラブって出入り自由なんですね。それもあって、Soiのパーティーは出入り自由にしました。だから、ウチらのパーティーではモーラムとかタイの音楽がかかってますけど、運営のノウハウは完全にベルリンで学んだものなんです」

モーラムはテクノみたいで格好良い!

――なるほどね。で、タイに初めて行ったのが2006年ということなんですが、きっかけは何だったんですか。

宇都木「それもテクノだったんです(笑)」

高木「パンガン島のプライヴェート・ビーチでヴィラロボスやプレイハウスのオーナーのアタが出るイヴェントがあったんですよ。2年連続で行きましたね」

――そのタイミングではタイ音楽には触れてなかった?

宇都木「お土産でCDは買ってましたけど、それだけですね」

高木「市内からドンムアン空港に向かうタクシーの中で運転手が爆音でモーラムをかけてたんです。ループ・ミュージックだし、低音も効いてるし、テクノみたいで格好良いな!と思ったんですけど、そのときはそれが何という音楽かも分からない。それで日本に帰ってから宇都木に訊いてみたら〈それ、モーラムだよ〉と」

宇都木「僕は10代のときにタイ料理屋で働いてたからモーラムの存在自体は知ってたんですよ。2007年ぐらいから少しずつ関心を持つようになって、レコードを集めるようになったんです」

高木「それでタイそのものにも一気にハマっちゃうんですよ。近いし、物価も安いし、楽しいし」

宇都木「レコードを探し始める前は、高木さんはなぜかゴルフを始めたり(笑)、昼間から一緒に酒を呑みながら競馬場にいったり。結構どうしようもなかったと思う(笑)」

高木「あのまま続けていたら、『バンコクナイツ』のダメなほう(の役)に出てたと思いますね(笑)」

――2007年当時のバンコクではまだモーラムのレコードは買えたんですか。

高木「僕らが買い始めたのがギリギリの時期だったと思います」

宇都木「マフト(・サイ)くんとクリス(・メニスト)さんが自分たちのレコード屋(ZUDRANGMA RECORDS)をバンコクで始めた時期で、彼らがバンコク中のレコードを買い占めちゃったんです。当時は彼ら以外にもヨーロッパやアジアのディーラーがめちゃくちゃ多くて、バンコク中からレコードがなくなってしまった」

高木「サブライム・フリークエンシーズのコンピ(2005年作『Molam:Thai Country Groove From Isan』)はもう出てたので、ヨーロッパのディーラーも買い付けに来てて」

宇都木「そうやって買い付けたものがeBayに出品されたりすると〈ああ、これはこいつが買ったんだ〉って目に見えるようになってきちゃって。俺らも地元のタイ人ディラーにマークされはじめて、だんだん人間不信になってきたんです(笑)。少しずつバンコクが窮屈になってきてしまった。それでイサーンに行くことになるんです」

高木「それが2009年ぐらいだと思います。イサーンはモーラムの本場だし、行けば何かあるだろう、と」

――で、実際に行ってみてどうでした?

宇都木「ライヴァルが少ないからバンコクよりもレコードは買いやすかったんですよ、確かに。でも、それよりも何よりも、イサーンが楽しかった」

高木「そもそもイサーンは(バンコクと)人が違いますからね。やさしいし、ファンキー」

宇都木「サウンド・システムでモーラムをかけながらガイヤーン(タイ東北地方の焼き鳥)を焼いてる人がフツーにいるんですよ(笑)。バンコクだとちょっと考えられない。あと、モーラムが鳴った瞬間に子供からおばあちゃんまで踊るんです。普段はジャスティン・ビーバーを聴いてるような若い女の子も、モーラムが鳴り出すとつい踊ってしまう(笑)」

高木「イサーンの人たちにとってモーラムは魂であって、すべてなんです。娯楽の王様というか」

――イサーンはタイのなかでも独自の文化圏があり、実際に話している言葉も違いますよね(バンコクはタイ語、イサーンはイサーン語)。2人もイサーンの世界に入っていくなかで、文化的背景や歴史にも関心を持つようになっていくわけですね。

高木「そうですね。イサーンでモーラムの関係者にインタヴューすると、自分のことを〈タイ人〉という人はまずいないんです。〈ラオ(族)〉か〈イサーン〉という。それはなぜなんだろう?というところから始まってくるんですよね」

宇都木「タクシーの運転手と話していると、〈お前らそんなにモーラムが好きなんだったら、あそこにモーラムの歌手が住んでるぞ〉なんていう話を聞くわけですよね。実際に行ってみると本当に住んでいて、〈日本から来ました〉と伝えると、だいたい接待してくれて、そこからインタヴューが始まる。アンカナーン(・クンチャイ)さんもそうやって出会いましたね。ノッパドン・ドゥアンポーンさんは宿屋の主人に紹介してもらったんですけど、5時間ぐらいインタヴューさせてもらいました」

――5時間!

高木「スリン(・パークシリ)さんにいたっては(合計)20時間ぐらい話を聞いてると思う(笑)」