『Entrée』をより楽しむためのサブテキスト

ファルセット歌唱の使い手という点で思い出すのは、BRIAN SHINSEKAIとは音域が近いというこのシンガー・ソングライター。クイーンやジョージ・マイケルらの作法を経由して煌びやかなポップ世界を立ち上げ、キラッキラだからこそ泣けてしまう昂揚感をもたらすという意味でも。

グラム・ロックとディスコティークなダンス音楽、歌謡性が混在するサウンドと、低めの地声からファルセットまでを使い分けるドラマティックなヴォーカリゼーションにはBRIAN SHINSEKAIとの近似性が。こちらの詞は相当生々しいが、本文にある〈弱者目線のダンス・ポップ〉という側面において通低するものを感じる。

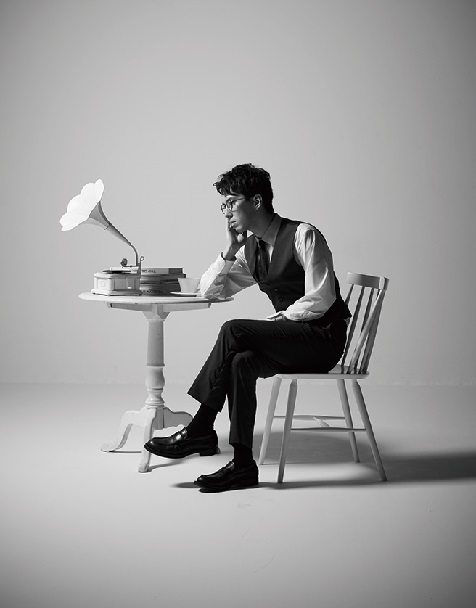

ジャズやヒップホップを下敷きとするエクスペリメンタルなビートと、妖しい色気を孕む歌世界を交配させた初作が〈ネオ・ソウル歌謡〉と賞されたシンガー・ソングライターは、この2作目において80sなエレポップへと接近。往時の音を〈今〉に引き寄せる手腕はBRIAN SHINSEKAIに通じるものだ。

近年はMETAFIVEの一員としても活動するシンガー・ソングライターもまた、80sのニューウェイヴ~ポスト・パンク期のあれこれとアーバンな電子サウンドをブレンドし、特有のロマンティシズムを提示してきた人物。この最新作なら“CCTV”“Doombox”などにその色が濃厚だ。

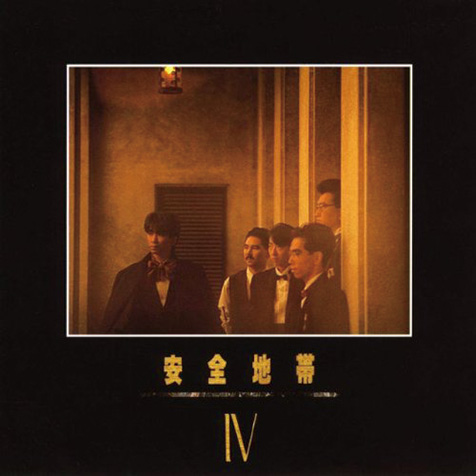

BRIAN SHINSEKAIが〈自身の根幹にあるニューミュージック〉のひとつとして挙げていたアクトが、80年代中盤以降のこのバンド。歌謡曲×ニューウェイヴな雰囲気は本作以前からも垣間見えるが、ここでは大幅に導入されたシンセ・サウンドが歌声の持つエロティシズムに彩りを添えている。

「能動的に愛を伝える歌よりも、シャイであるがゆえに気取ってしまって、ときに情けなかったりしつつもなんか格好良いアーティストが好きなんです」というBRIAN SHINSEKAIが例に挙げたのは、ファンキーな愛の伝道師。さりげなくセクシーな“東京ラビリンス”あたりの歌詞はまさに!という雰囲気。

「パッション・ピットも80sサウンドに影響を受けて、それを2000年頃にやっていたイメージ」とは本人の弁。「“クリミアのリンゴ売り”は彼らやフォスター・ザ・ピープル、クラクソンズのあとに続く音楽を作りたいと思って。8ビートっぽいリズムはキラーズの影響かも」。

バンド史上もっとも優雅&ダンサブルな本作は、BRIAN SHINSEKAIが昨年によく聴いた作品のひとつだという。フレンチ・ハウス/イタロ・ディスコを基調とした眩しいエレクトロ・ポップに乗せ、むせかえるほどのセンティメンタリズムをもって歌われるテーマはタイトル通りに〈愛〉。