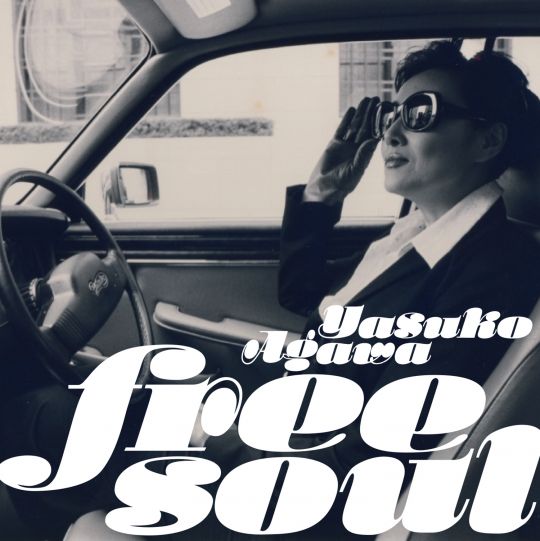

映画「華麗なる一族」やTVドラマ「太陽にほえろ」などに出演する女優でありながら、ジャズ・ヴォーカリストに転身した阿川泰子。70年代後半~80年代にはTV番組やコマーシャルなどでも人気を集めたが、ラテンやブラジリアンやAORの要素を取り入れ、ジャズというカテゴリーに留まらない彼女の音楽は、90年代に入り海外で再評価を受ける。そして2019年、人気コンピ・シリーズ〈Free Soul〉の25周年記念の第1弾作品としてリリースされるのが『Free Soul Yasuko Agawa』だ。近年の阿川の再々評価について、〈Free Soul〉シリーズの選曲を手掛ける橋本徹(SUBURBIA)に話を訊いた。 *Mikiki編集部

90年代初頭ロンドンのクラブDJのフラットな感覚に感銘を受けた、阿川泰子の再評価

――『Free Soul Yasuko Agawa』は、ちょうど〈Free Soul〉25周年の第1弾リリースになりますね。

「昨年の秋、今作のディレクターであるビクターの細田日出夫さんからお話をいただいて。JAMというペンネームでブラック・ミュージックの書き手としても定評のある細田さんとは過去にさまざまなコンピレーションを制作してきたので、〈もちろんやりましょう〉ということになって。当初は昨年末に出た『Free Soul~2010s Urban-Breeze』を、〈Free Soul〉25周年のファースト・リリースと考えていましたが、レコード会社の営業的事情もあって、何とか去年中に出せたらと発売日が前倒しになったので、これが記念すべき第1弾となりました。

毎週のようにリリースがあって年間32タイトルのコンピを作った20周年の時ほどではないですけど、25周年を迎える今年はこの後もアニヴァーサリー企画が結構いろいろあって楽しみですね。平成や2010年代が終わる、そのレトロスペクティヴというのもありますし、CDの時代が終わるという声もあるので(笑)、ひとつひとつ大切にやっていきたいと思っています」

――今回の阿川泰子さんは90年代にクラブ・シーンで再評価されていて、〈Free Soul〉的な音楽性との親和性もありますし、すでに実現していてもおかしくない組み合わせという印象もありますが。

「そうかもしれませんね。阿川さんは、僕が学生だった1980年代には、日本で一番有名な女性ジャズ・シンガーというだけに留まらず、TVやコマーシャルにも出演されていて、僕の両親でさえ名前も顔も知っているようなすごくポピュラーな存在として認知していました。それが90年代に入り、アシッド・ジャズが隆盛を極めていた時期に、ジャイルス・ピーターソンやパトリック・フォージなどのロンドンのクラブDJが阿川泰子をかけているという話を聞いたんですね。とても驚くと同時に、先入観にとらわれず曲をチョイスするという、〈ジャズで踊る〉ムーヴメントの自由さに感銘を受けたのを覚えています」

――そのときの体験は〈Free Soul〉の選曲やフィロソフィーとつながっていると、本作のライナーでも書かれていますね。

「それまでの文脈だと意外だったものが、音楽に素直にフラットに接することによって結びつくというね。それと阿川泰子やクラブ・ジャズとの接点のもうひとつには、スタートした90年代前半からずっと〈Free Soul〉はブラジル音楽への傾倒というのがあって、例えばホセ・フェリシアーノの“Golden Lady”などに代表されるブラジリアン・リズムが印象的な曲が人気を博していました。

その前夜というべき時期に“Skindo-Le-Le”のアライヴのヴァージョンが一世を風靡して、そこから阿川泰子やヴィヴァ・ブラジルの“Skindo-Le-Le”へと光が当たり、ロンドンのクラブ・ジャズ・シーンにおけるアンセムのようになっていたので、それに対して〈東京にいる僕たちはどうなんだ?〉という意識でブラジリアンな好きな曲をディグしていったというのはありましたね。その代表のひとつが、やはりヴィヴァ・ブラジルのクラウディオ・アマラルがリード・ヴォーカルを務め、彼らが全面サポートしたジョイス・クーリングの“It’s You”ですね」

――ロンドンから影響を受けつつ、東京ならではのオリジナリティーというのを考えていったのが〈Free Soul〉だということですね。『Free Soul Yasuko Agawa』では、“Skindo-Le-Le”に続く“New York Afternoon”“L.A. Night”も重要ですね。“New York Afternoon”は、オリジナルのリッチー・コール&エディー・ジェファーソン版がダンス・ジャズ・シーンで重要な役割を果たしたコンピ・シリーズ『Jazz Juice』にも収録されていましたね。

「そうそう、最初にこのコンピのお話をいただいたとき、直感的に頭に浮かんだのがその2曲だったんです。“L.A. Night”の12インチは“New York Afternoon”とのカップリングなんですよね。だから、すぐに〈LAナイト&ニューヨーク・アフタヌーン〉みたいなコンセプトが浮かんだんです。都会的でアーバン・ブリージンな雰囲気を、阿川さんの40年に及ぶキャリアの中から切り取るという。その感じが80年代のシティ・ポップが再評価されている今っぽいし、メロウ&グルーヴィーでブラジル音楽に通じるサウダージ感覚を大切にする〈Free Soul〉のフィーリングにフィットすると思ったんですね」