カニエ・ウェストは話題をふりまきつづけている。

今年1月にはキリスト教色が色濃い、というよりもキリスト教色しかない〈日曜礼拝(Sunday Service)〉というパフォーマンスを始め、毎週行っている。4月の〈コーチェラ・フェスティヴァル〉とつい先日、9月8日に地元のシカゴで行われたもの(チャンス・ザ・ラッパーも参加した)はライヴ・ストリーミングで配信された。〈日曜礼拝〉をもとに宗教団体を設立するのではないか、という報道すらある。9月27日(金)には『Jesus Is King』という、これまた宗教色濃厚なタイトルを掲げたニュー・アルバムがリリースされる……はず。

カニエの最近のキリスト教への傾倒を見ていると、どこかボブ・ディランに似ているように感じてしまう。70年代後半にキリスト教福音派に改宗したディランは、79年から81年にかけていわゆる〈キリスト教三部作〉というゴスペル色の強いアルバムを発表し、ファンや批評家を困惑させた。カニエの現在の姿はその頃のディランのそれと重なるが、ディランはキャリアの黄金期にこれほど嫌われたり、(排外主義的な大統領と感動的なハグを交わすなど)何をしでかすかわからない問題児扱いはされていなかっただろう。

この「カニエ・ウェスト論《マイ・ビューティフル・ダーク・ツイステッド・ファンタジー》から読み解く奇才の肖像」で著者のカーク・ウォーカー・グレイヴスはカニエについて、〈マイケル・ジャクソンとの共通点をつい見い出したくなるが、それでも彼がキャリアの頂点で人々と全面対決するようなことは想像できない〉といったことを書いている。そう、カニエという天才ラッパー/プロデューサーは、マイケル・ジャクソンやボブ・ディランといったポップ・ミュージック史に大文字で刻まれるスターたちに比肩する存在だが、同時にめちゃくちゃ嫌われたり、呆れられたりしている。

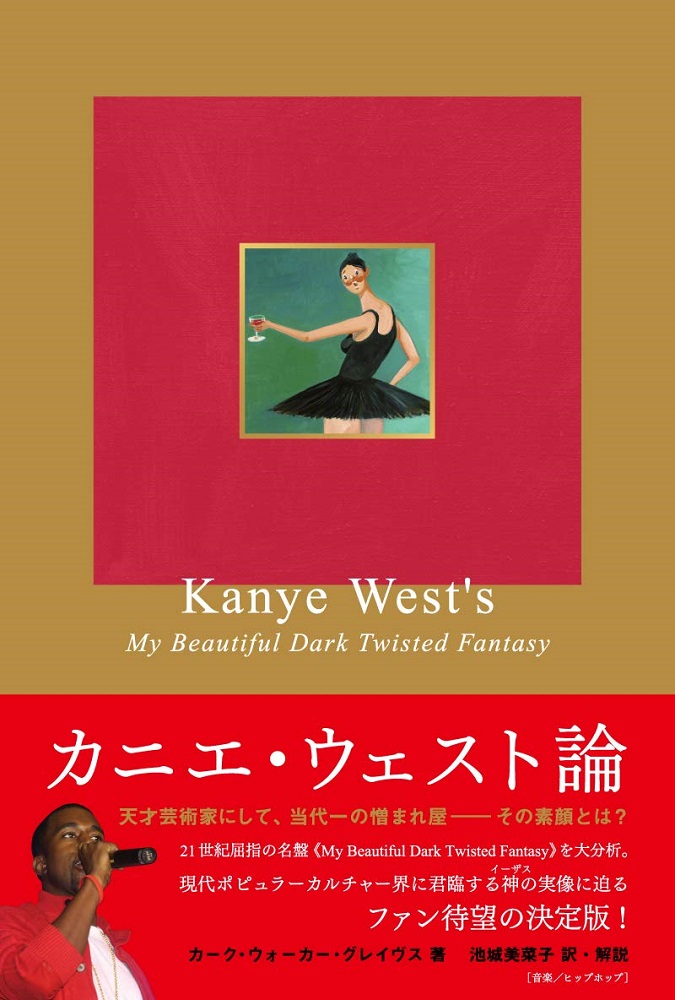

本書〈カニエ・ウェスト論〉は、彼の2010年作『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』(以下、MBDTF)について論じた〈33 1/3〉シリーズの一冊の訳書だ。原書の刊行は2014年。その後のカニエの〈活躍〉ぶりを考えると、情報はちょっと古く感じるかもしれない。しかし、どこか予言的な本書はカニエという人とその音楽を的確に捉えており、ここ2、3年のカニエの〈活躍〉を見ていない人が書いたとは思えないほどフレッシュで、かなり真に迫っている。

そもそも〈MBDTF〉は、カニエがテイラー・スウィフトに対して誹謗にも近いとんでもない行為をはたらき、全米一の嫌われ者になった2009年のあの瞬間から約1年後に発表された作品である。「《The Collage Dropout》でクマの着ぐるみの裏に隠れていたラップオタクから、公共の場で極度に興奮して夢精するナルシシスティックな露出狂へと」変貌したアルバム――にもかかわらず、掲載されたばかりの英ガーディアン紙による〈21世紀のアルバム・ベスト100〉では第3位に選ばれ、Pitchforkによる〈2010年代前半のベスト・アルバム100〉では第1位に選ばれるなど、(リスナーの好みはさておき)批評家たちから大絶賛を受けている。なので、ここ20年くらいのヒップホップ、ひいてはポップ・ミュージックの歴史を考えるうえで避けては通れない作品といってよく、彼の最高傑作としてまず挙げられる一作だ。

では、〈MBDTF〉はなぜこんなにも評価されているのだろう? 日本のリスナーには理解しがたい文脈も少なくない本作の謎を、グレイヴスはインテリらしい書きぶりのテキストで紐解いていく(〈MBDTF〉を聴いたことがないという方には、まずはこの壮大で豪奢な音楽絵巻を聴くことをおすすめしたい)。

グレイヴスは自在に筆を走らせる。冒頭からして、〈ポップ界のキリスト イーザス7つの美徳〉というカニエ・ウェスト教の教義(?)を並べ立てる自由さだ。例えば、〈俺は永遠の35歳の5歳児だ〉とか……。苦笑するしかない。関係者への取材をいっさいしない、という執筆スタイルもおもしろい。

前半ではカニエがいかにナルシシストで、いかに21世紀のデジタル/SNS時代を象徴していて、いかに高踏的なファイン・アートと大衆文化を結ぶ存在なのかをまわりくどく語り、本論といっていい後半では収録曲をひとつずつ取り上げて細かく論じていく。

前半はカニエという人物の(ちょっと誇大な)分析にして、文化・社会批評といった趣。なかなかおもしろく、かなり興味深いけれど、やはりすばらしいのは後半だろう。長大なミュージック・ビデオにして映像作品「Runaway」をたびたび参照しながら各曲を読み込む、その鋭さたるや(一方、〈“So Appalled”は駄曲〉と数ページで断じる手厳しい面も)。“All Of The Lights”“Runaway”“Blame Game”“Lost In The World”といった、主にアルバム後半の重要曲についてはたっぷりと紙幅を割いて、曲の内奥へと深く潜り込む。ラップに表れたカニエの(主に性的な)下品な表現、そして贖罪をグレイヴスは解釈していく。

同時に展開される、サウンドの表現もおもしろい。“Runaway”の章ではピアノの単音のみで導かれるイントロに着目。そして、衝撃的な後半3分間について〈その音は、○○みたいだ〉とアナロジーをどんどん連ねていく印象批評の方法には、たまに同じことをやる書き手として、共感しながら感心してしまった。

訳者は長年の〈カニエ・ウォッチャー〉にしてヒップホップやR&B、レゲエに精通するライターの池城美菜子。池城による1万2千字の解説〈カニエ・ウォッチャーが見た奇才の素顔〉は必読で、2000年代当時書いていたコラムからの引用は貴重な証言ばかりだ。また、デビュー以前の2002年頃からカニエに注目していた池城の視点からカニエのキャリアを辿ることができる補論にもなっており、小難しい本文とは反対の軽妙さで、カニエのことをより深く知ることができる解題である。付録はシンプルな年表だが、どうしようもなく事件ばかりのカニエ史は、眺めていておもしろいことこのうえない。

というわけで本書は、彼に関するちゃんとしたテキストがなぜか少ない本邦におけるカニエ論の決定版、といっていい一冊。読めば、きっと〈MBDTF〉の聴き方が変わるだろう。

〈カニエ・ウェスト論〉を読み終えたいま、忘れられない一文がある。それは、「ばかばかしさと崇高さが網の目のように絡み合っている」というフレーズだ。カニエのデビュー・アルバム『The Collage Dropout』(2004年)のアートワークについての言葉だが、読んだ瞬間に〈ほんとそれ!〉と大声が出そうになってしまった。人間が抱える途方もない矛盾を体現するアーティストであるカニエを表す言葉として、これほど的を射た表現があるだろうか。