映画は文字資料で読み取ることのできない何かを僕らに伝えてくれるだろうか? 豊島圭介監督へのインタヴューも交え考察してみよう。冒頭で当時の時代背景を伝えるニュース映像などが矢継ぎ早に示されるなどした後は、基本的に現場で流れた時系列に沿って、すなわち討論の開始から終わりに向かって映画も進行する。新たに撮られた識者や当事者のインタビューにしても、討論のやり取りに関連する内容をその都度挿入する構成になっており、当日の討論に寄り添い、ある種のライヴ感をもって再現しようとするスタイルが印象に残る。

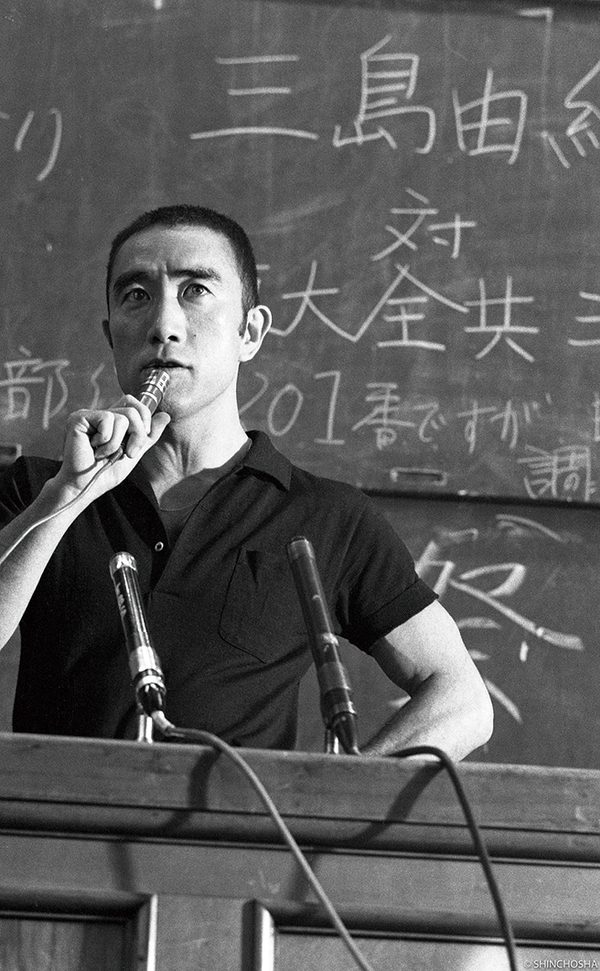

「私自身は、三島由紀夫の死後に生まれ、彼の小説の良い読者でもなかった。だからこそ、山のように書かれた三島の評伝を読みましたが、そのほとんど全てが〈三島はなぜ死んだのか?〉というところから始まる。同時代を生きた人にとってあの事件(1970年の三島の自刃事件)が衝撃的でトラウマ的なものだったからでしょう。ただ、それもわれわれにとっては歴史の一ページでしかない。闘争や運動に親和性がなく、〈政治の季節〉についても漠然とした空気しか知らない世代であるわれわれが、それらの問題に真剣に取り組もうとするうえで何ができるのか? 討論会の映像を見直してみると、そこでの三島の振る舞いは非常に大人で笑顔もいい。要するに、生き生きとしている。三島が〈なぜ死んだのか?〉ではなく、彼が〈いかに生きたのか?〉という話にできないだろうか、そのためにも実際に行われた討論をきっちり最初から最後まで見つめよう、と。あの討論の映像は、三島由紀夫はこんなにエネルギッシュに生きていた、という事実の貴重な記録でもあり、それをまるごと見せよう、ということですね」

この豊島の発言から本作の魅力や意義が明らかになる。三島の衝撃的かつトラウマ的な死がその後の作家解釈を呪縛してきた。しかし、討論の時点で三島が迫りくる自刃をどの程度意識していたかはともかく――彼は討論の〈前置き〉で〈自決〉について語っている――、その場における彼はすばらしく「生き生きとして」いて「エネルギッシュ」である。三島を憂国の英雄として称えるのであれ、哀れな〈裸の王様〉と貶めるのであれ、それらが三島の〈死〉を起点に逆照射されることで形成された三島論であることに変わりない。そうではなく、三島をその〈生〉において捉える視点を提起すること……。