4人の個性を際立たせることで現在のバンドそのものを表現した新作。いつにない風通しの良さが聴き手に運んでくるものは……

4人の個性をより鮮烈に

「このバンドはまず個々が曲を出して、それを全員で集まってプリプロするっていうのが定例なんですけど、そうやって曲が仕上がっていくと、どれもそれぞれのカラーがはっきりしてるなって。それで今回は、曲を作った人が歌詞を書くのがいいんじゃないかと」(有村竜太朗、ヴォーカル)。

「今回は自分が持ってきた曲のなかから自分でやりたいものを選んでいて。そこもこのバンドとしては新しいことのひとつかもしれない」(ナカヤマアキラ、ギター)。

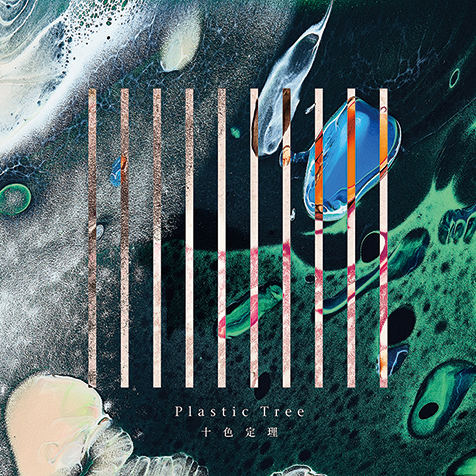

約2年ぶりに届けられたPlastic Treeのニュー・アルバム『十色定理』。タイトルは〈四色定理=平面上のいかなる地図も、隣接する領域が異なる色になるように塗り分けるには4色あれば十分だ〉という定理を元にした造語だという。普段は一曲の作詞/作曲者を振り分けることも多い4人だが、今回はそこを統一。音楽家としての各々の個性がよりヴィヴィッドに光る新曲8曲+既発のシングル2曲の計10曲で、2020年のPlastic Treeをあまねく表現してみせた――本作は、そんな一枚だ。

オープニングは長谷川正(ベース)による“あまのじゃく”。ギターと電子音が冷ややかに揺れるクラウトロック風のアンビエントから儚くも重厚なバンド・サウンドへ切り替わるこのミディアムに加え、彼は“スウィング・ノワール”も制作。こちらは聴き手を妖しく幻惑する我流のニューロマ調で、いきなりの振り幅を見せる。

「“あまのじゃく”は1曲目っていうのは何となくイメージして作った曲で。昔、ライヴでナカちゃんのギターをインタールード的に演奏してもらって、そこにバンドが入るみたいな演出をしたことがあって、それを作品として残しておいてもいいのかなって。イントロは自分のなかではプログレ感っていうか、東京タワーの売店的(笑)なものですかね(2013年に閉館した東京タワーの蝋人形館には海外アーティストの蝋人形も多く展示されており、なぜかジャーマン・プログレ勢が充実。併設のショップでは音楽作品も取り扱われていた)。コードやメロディーもいままであんまり作ったことのない展開だったんで、そこはチャレンジだったかな。歌詞に表れてるのは負の感情みたいなものだと思うんですけど、曲がふんわりしてるのでそこまでドロドロもせず、という感じです。

“スウィング・ノワール”のほうはちょっとした80s感というか、パーティー・チューン感が出たらいいかなって。ニューロマというか、ダークなニューウェイヴというか、そのへんですね。曲がそんなふうなので、歌詞もちょっとちゃらんぽらんな感じにしてみました(笑)。俺の場合は、ギター・ロック的な曲で言うとシングルの2曲、“インサイドアウト”と“潜像”があったんで、それとは違う切り口の曲をアルバムに入れられたらなあってことでこの2曲なんですけど、自分のなかでもバランスは良かったと思いますね。いまのところ、自分のやりたいことはこのアルバムで全部表現できた感じです」(長谷川)。

続いては、ナカヤマアキラが手掛けた“メデューサ”と“Light.Gentle.and Soul.”。前者はファニーなシンセがアクセントの軽快なギター・ロック、後者はコズミックなシーケンスに誘われて深遠な音世界に……と思いきや、パワフルなバンド・サウンドが一気にトップスピードで走り出す、ドライヴ感に溢れたナンバーだ。

「“メデューサ”は実にポップに書けたなって。だから歌詞も、もう毎日、世の中の誰もが話題にするであろう恋愛のことでも書くかなって、それで取り掛かりましたけどね。だって、飯食いに行っても、お酒飲みに行っても、隣の席で必ず話題になってるし、それぐらいみんなにとって身近なものってことは、つまり〈ポップ〉だと思って。〈誰かが好きとかアホくせえ、そんなん書けるか!〉って、いままでは軽視してたんですよ。でも、実はテーマとして優秀なんだなって。優秀すぎて、何回書いてもいいぐらい(笑)。

“Light.Gentle.and Soul.”はもう、曲出しのときに〈やらせてください!〉ってスライディング土下座ですよ(笑)。自分で言うのは嫌だったんで、あえて黙ってようと思ってたんですけど、こんなに人の気持ちを鷲掴みにするイントロってそんなにポンポン出ませんぜ、みたいな。〈バンドの躍動感を実際に4人で合わせずして作ってしまった!〉って自分のなかで超盛り上がった曲ですね。だから、取材では〈キてますね!〉とか〈発明じゃないですか!?〉ぐらい言われる予定だったんですけど……あれ?って。皆さん、どういう子どもじみた反応をしてくれるのかなと思ったら、〈このシーケンスは……〉みたいな感じで、難しく分析してきてるんだなって。この曲と同じようなセクションがあった“1999”っていう10年ぐらい前の曲もそうで、そのときもバンドのメンバーには喜んでもらえたけど、バンドの外にはあんまり響かないんだな……と思いながら反省したのを思い出しました(笑)」(ナカヤマ)。