インダストリアル・ロックの〈仮面〉と〈暴力〉

ではインダストリアル・ロックは例外に真実を見出すロックの奇妙な感性をどのように表現してきたのか、これから〈仮面〉と〈暴力〉というキーワードで、スタイルと音楽性の両面から説明していきたいと思う。

まずスタイルの面から攻めていこう。90年代にインダストリアル・ロックがメジャー・シーンに台頭するうえで最大の立役者となったのはみなさんご存知ナイン・インチ・ネイルズだ。今も伝説として語られる94年の〈ウッドストック・フェスティヴァル〉での泥まみれのライブ・パフォーマンスには、もうすでに非日常的なスタイルでのプレイを通じて視覚的な迫真性を獲得するという方法論が現れている。

このようなやり方をさらに過激に推し進めたのがマリリン・マンソンで、代表曲の“The Beautiful People”(96年)のミュージック・ビデオにおいてもはやモンスター的、ホラー的といえる出で立ちで歌い叫ぶさまは今観ても強烈そのものだ。

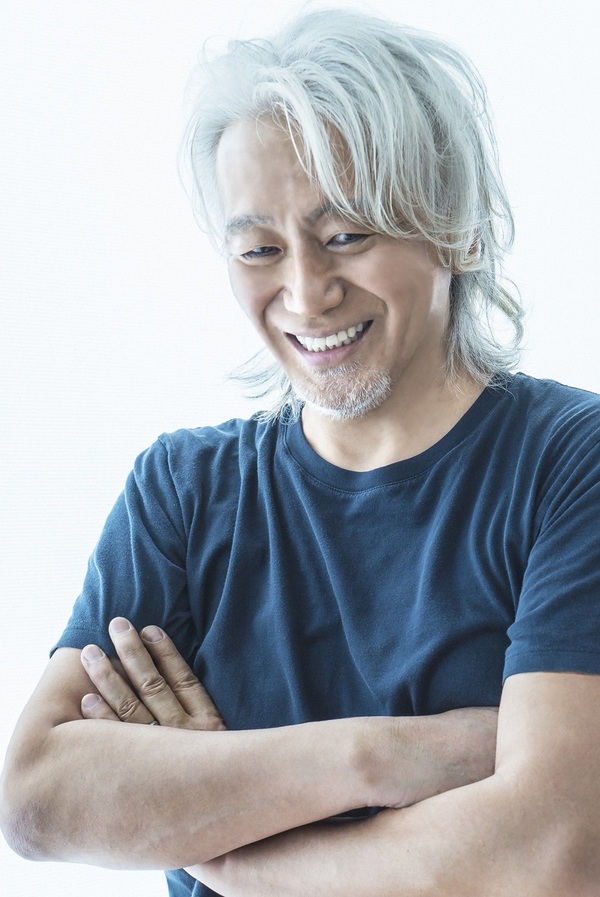

そして同様の流れに位置付けることができるのがTHE NOVEMBERSの影響源でもある一部のヴィジュアル系バンド群だ。今作『At The Beginning』においてプログラミング・シーケンス・デザインを担当したyukihiroがかつて在籍していたDIE IN CRIES『Visage』(92年)においてもビート・ロック/ゴシックをベースにインダストリアル要素を取り込んだサウンドが鳴らされており、今現在に繋がるyukihiroのニューウェイヴ趣味が表れている。さらにはBUCK-TICK『COSMOS』(96年)や、ヴィジュアル系には含まれないものの関係の深いSOFT BALLET『愛と平和』(91年)などインダストリアル・ロック的アプローチをとるバンドは枚挙にいとまがない。

彼らに共通するのがゴスの影響を強く受けた耽美的なイメージ感覚で、これはナイン・インチ・ネイルズやマリリン・マンソンと共通するものである。彼らはイメージの仮面をかぶることによって自己表現をより真実味のあるものにするというやり方を取ったわけだ。

一方音楽性においてはどうか。先述の通り、彼らはインダストリアルを新たな機材の導入で受け継ぎながらそこにヘヴィーなギター・リフを接合するというやり方を取った。ヘヴィネスを表現するためにシンセサイザーや打ち込みを導入するという発明は演奏表現に果たす機械の役割を増大させることとなったが、これは単純な生演奏以上の真に迫る暴力性をマシーンの介在によって実現しようとする試みに他ならなかった。ナイン・インチ・ネイルズの初期の代表曲“Terrible Lie”(89年)のアウトロでの、トレント・レズナーのシャウトと共に鳴り響く黙示録的シンセ使いはその最たる例と言えるだろう。

以上見てきたように、生身に対する仮面、生演奏に対する機械といった、ある種の虚構をはさみこむことによってより強い真実性や暴力性を獲得するという回路がインダストリアル・ロックの中には存在する。そしてこの論理をさらに推し進めようとした男がかつて日本にいた。hideだ。