「いろんな切り口で聴き直す要素があるのがカンだと思うんですね」と坂本慎太郎はいう。その言葉を裏づけるように、カンはこれまでも何度もよみがえっている。あるときはナゾめいたクラウトロックの大看板として、またあるときはダンスミュージックにも親和的なグルーヴの供給源として。そのたびに私たちはカンの多層性と多面性に思いをあらたにする。シュトックハウゼンの門下生をメンバーにふくむ異能の音楽集団らしく抽象的な電子音響を展開したかと思えば、即興的な創発性を失わず、声と打楽器の絡み合いで原始的な風景をかいまみせる他方で旋律や和声に刺激的な隠し味をひそませる、多層的にして多面的な作品の数々はときに聴き手を煙に巻き、巻かれる愉しみもまた彼らを聴く醍醐味であるような、不思議な潜性力を放ちつづけるバンドはカンをおいてほかになし。

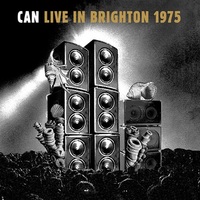

カンのなにがかくも私たちを惹きつけるのか。出会いはゆらゆら帝国の結成以前にさかのぼり、ソロ活動に移った以後も音楽遍歴の傍らにカンがいたという坂本慎太郎に、その魅力の淵源を、スタジオ全作品とこのたびはじめて世に出たライブ盤『Live In Brighton 1975』などを比較しつつ、話してもらった。

大学時代に出会ったカンの衝撃

――坂本さんの初カン体験はいつですか。

「88年ですね」

――はっきり憶えてらっしゃいますね。

「20歳か21歳でしたね。ゆらゆら帝国を結成するにあたって、最初のドラマーで大学の同級生の吉田(敦)くんとバンドを組むというところからはじまったんですけど、他のメンバーを集める前にミーティングというか、趣味のすりあわせというか、そういうことをする期間があったんです。お互いの家に行ってレコードをチェックしたりしていたときに、彼の家ではじめて聴いたのがけっこう衝撃的だったんです。それまで知らなかったんですよ」

――おふたりは互いの自宅を行き来していた?

「最初吉田くんが僕の家に来ました。レコードの棚をバーッと全部見て、それで、このなかでいちばんいいと思っているレコードを聴かせろというから、そのときのお気に入りだったジェイムズ・コットンの『100% Cotton』(74年)というちょっとファンキーなブルースを聴かせたら、おまえ本気でこんなのおもしろいと思っているのか、というんです。このなかでいいレコードはこれとこれだけだ、といわれたのがスライ(&ザ・ファミリー・ストーン)の『Fresh』(73年)とジャックスの(ベスト盤)『レジェンド』(85年)。それ以外全部ダメ、それに聴いているものが偏っているともいわれて、次にそいつん家に行ったときに、いろいろと聴かされたなかに、カンとかキャプテン・ビーフハートとかヘンリー・カウをはじめとするレコメンデッド・レコードのレコードがあって、聴いたら、たしかにすげえ、と思っちゃったんですよ」

――カンのなんという作品だったんですか?

「『Soundtracks』(70年)。曲だと“Don’t Turn The Light On, Leave Me Alone”ですかね。それまで聴いてきた音楽とちがっていたんですけど、まったくちがうわけでもなくて、黒人音楽みたいな感じがしたんですよね。好みが変わったというよりも好みに合ったからハマったということなんでしょうね。

当時スライ&ザ・ファミリー・ストーンの『暴動(There’s A Riot Goin’ On)』(71年)とか『Fresh』のあたりが好きで、同じようなレコードをずっと探していたんです。レコード屋でスライみたいのなんかないですかというと、ファンカデリックなんかをよくすすめられるんだけど、思ってたのとちがったんですよね。こういうんじゃないんだけどな、と思っていたとき、カンを聴いて、こっちのほうが探していた感じにちかい、と思ったんです」

――Pファンクとスライは音楽がもっている情動がちがいますよね。

「スライにはもっとインに行く感じがあって、ファンクというスタイルよりも音に密室的な質感があってリズムが立っている。いまだったらリズムボックスを使った昔のマイナーなファンクなんかも発掘されているけど、当時は探せなかったんですよね」

――ムリもないとは思います。