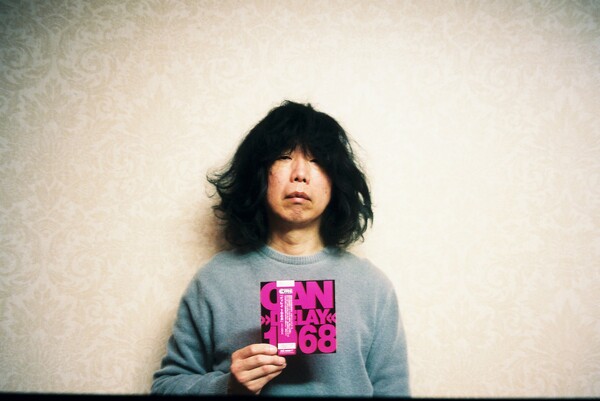

いつか“I’m So Green”みたいな曲をつくりたい

――『Soundtracks』はカンのボーカルがマルコム・ムーニーからダモ鈴木へ移行する時期のアルバムですよね。さっきあげた曲は――。

「ダモ鈴木さんがボーカルですね。それともう1曲“Soul Desert”にもハマってこっちはマルコム・ムーニーですね」

――初期に限定するとどのアルバムがお好きですか?

「『Delay 1968』(81年)なんですよ。これ全部マルコム・ムーニーですよね」

――カンだとどうしても『Tago Mago』(71年)や『Ege Bamyasi』(72年)、『Future Days』(73年)といった初期の傑作群に票が集まりがちなので意外な気もします。『Delay 1968』は発掘音源で世に出たのは解散後ですが、好きな理由を教えてください。

「ボーカルが押し殺したようなトーンでパーカッションみたいにドラムに絡む点と、録音ですね。ボーカルがちかくて、ドラムも生々しくて録音がすごくかっこいい。

『Soundtracks』をはじめて聴いたあと比較的すぐに入手して、初期のゆらゆら帝国はこのアルバムがお手本になっていた部分があるんです」

――お手本というのは音楽的な観点から?

「それよりはバンドの指針みたいなもの。録音もこういうふうにしたかったですけど、やり方がわからなかった。音の志向とか、曲とかも、ほんとうはこういう曲がつくりたかった。

自分のなかでは“You Doo Right”と“I’m So Green”みたいな曲を次こそつくろうと思って、やってきたんです。それが、またできなかった、またできなかったのくりかえしで、いつか“I’m So Green”みたいな曲をつくりたいと思っていますよ」

――坂本さんの音楽活動にカンが併走している、といったらいいすぎでしょうか。

「いまはほかにもありますからね。バンドをはじめたころは、みんなぜんぜんちがうのを聴いているんだけど、ジミヘンとジャックスを接点に、すぐにカンとビーフハートが合流した感じでした」

マルコム・ムーニーのようなボーカルはほかにない

――そのなかでカンの特色をあげるとなると、さきほどおっしゃったリズムに尽きるということでしょうか。

「リズムではドラムがかっこいいわりにベースは単純にポンポン(音を)置いていく感じで、黒人音楽っぽくはないのにプリミティブな感じがしたんです、おまけにクールだし」

――ヤキ・リーベツァイトのドラムは比較的耳にひっかかりやすいですが、ホルガー・シューカイのベースのあの独特の貧しさというか単純さあってこそだという気がします。

「それが意図的なんだなということは後からわかってくるんですよね」

――坂本さんのおっしゃるカンのおもしろさは黒人音楽や民俗音楽の見地からだと思いますが、カンには電子音楽的な側面もありますよね、その点はどう思われていました?

「そっちはね、あんまり興味がなかった」

――ゆらゆら帝国でもソロになってからも、坂本さんの音楽には実験音楽や電子音楽からの影響もありそうですけどね。

「カンにその要素をあまり求めていなかったかも。僕にとってのカンの特色はやっぱボーカルとドラムだったんですよ。マルコム・ムーニーのようなボーカルはほかのクラウトロックにはないでしょ」

――ないでしょうね。

「そこだと思うんですよね」

――ジョン・ライドンがマルコム・ムーニーの影響を受けたのは有名ですが、坂本さんも意識されたことはありますか。

「影響というほどのものはないけど、リズムへの乗せ方みたいなものは工夫したいと思いますよ。ボーカルがリズム楽器みたいなのはかっこいいというのはありますね」