96年、岡村靖幸プロデュースのシングル“愛の才能”で鮮烈なデビューを果たし、現在はメジャー/インディーの枠組みにとらわれない自由な活動を続けている川本真琴。そのデビュー前、20歳のときに自身で作ったデモ17曲が2020年に本名〈川本和代〉名義のカセットテープ『No.1 Hippie Power』としてリリースされた。カセットは即完売してしまったが、今回待望のCDとして再発売される。これを機に、川本本人に当時の話を訊いた。

初めてのレコーディングはラジカセを4台並べて

――中学・高校時代の川本さんはどんな音楽が好きだったんですか?

「ユニコーン一筋、でしたね、中学3年生くらいから。高校のときはもう追っかけでした。初めて聴いたのはクラスの友達がカセットを貸してくれたからで、〈もう1回聴きたい〉って思って。それからは雑誌の文通欄で、ビデオの貸し借りを全国の人と手紙でやりとりしていました」

――『No.1 Hippie Power』の収録曲のほとんどはヤマハのシンセサイザーであるV50で制作されていますね。

「音楽を自分でやり始めたのは、母がピアノの先生をやっていたので、家にピアノがあったからです。それで、3歳くらいからクラシックを弾いていました。

小学校6年生のときに母がV50を買ってきたんですよ。母が自分で弾くわけじゃなくて買っただけなんですけど、私はそういう機械をいじるのが好きだったので説明書を読みながら何となく使い方を覚えたんです。〈こんなことが出来るんだ、面白いな〉って。それで曲を作ろうとしたわけじゃないんです」

――初めて作詞作曲をしたのは?

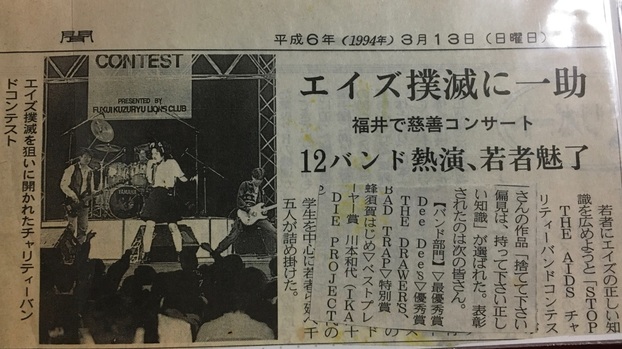

「短大を卒業して地元の河合楽器に就職したんですけど、その後すぐに福井でエイズ撲滅のための慈善コンサート(94年3月)という大きなイベントがあったんですよ。地元のバンドがいっぱい出るチャリティーコンサートです。

そこに私もバンドで出ることになって、そのイベントの実行委員もやっていたので、最後に出演者みんなで歌う曲を作ることになったんですね。〈じゃあ、私が作ります〉ってV50で作ったのが最初の曲です。出来るか出来ないか分からなかったけど、やれば出来るだろうって。曲名は忘れましたけど、当時流行っていた“We Are The World”(85年)的な曲です」

――初めての録音はご自身でどうやったのでしょうか?

「その曲はみんなで歌うものなのでコーラスが多いんですけど、家にはMTRとかの録音機材が無いので、ラジカセに1つずつコーラスを録っていって。母が歌謡教室をやっていたからラジカセが4台あったので、それを廊下に並べて同時に鳴らして1つのレコーダーで録るという原始的な方法でミックスしたんです。低音のパートのラジカセはちょっと後ろに置くとか高音はこことか、工夫して。それが初めてのレコーディングです。人に教えてもらったことがなかったので、当てずっぽうというか、〈こうしたらこうなるだろうな〉って考えて作ったわけです」

川上茂幸との出会いからオーディションへ

――そのイベントがデビューのきっかけになったんですね。

「そのイベントの審査員に川上(茂幸)さん※がいたんですけど、もう1人、福井に藤丸さんという事務所やレコード会社に詳しい方がいて。その曲、最初はその方に〈ビックリした〉って言われて認められたんです。

川上さんは、そのイベントが終わったときに私のパフォーマンスを褒めてくれたんです。私のパフォーマンスはメチャクチャだったんですけど、〈すごく面白かったから連絡先を教えてほしい〉と言われて。そのときはどういう方かを知らなかったんですけどね。その後何度か連絡をいただいて、〈東京でオーディションを受けてみる?〉って言われたんです」

――最初のオーディションはどうでしたか?

「芸能事務所だったかレコード会社だったかは忘れたんですけど、川上さんに紹介された最初のオーディションはスタジオで、きちっとしたオーディションだったんですよ。カメラも回っているしマイクが上から吊るされていて予想していたのと違ったから、〈マイクを下さい〉と言ってハンドマイクで歌いました。歌ったのはたしかREBECCAの“ガールズ ブラボー!”(85年)。私はあまりにもムチャクチャでスタジオの中で暴れまくったんですよ。壁を蹴って飛んだり、転んでパンツが丸見えになったり。カメラの人は面白がって追っかけてくれたんですけど。

もちろんオーディションには落ちました。でも帰り際に川上さんとソニーのプロデューサーさんから〈今日は落ちたけど、次は大きいステージに出すから〉って言われたんですよ」

――次のオーディションのために曲作りを始めたんですね。

「川上さんから〈次のオーディションでは自分の曲をやった方がいい、詞も曲も自分で書いてみて〉と言われて、〈出来るかなあ〉と思ったけど〈やってみよう〉って思ったんです。それで最初に出来たのが“少年”ですね。

曲は何となく出来たけど歌詞は悩みました、もうゼロからなので。当時付き合っていた彼に相談すると、〈好きに書けばいいやん〉ってちょっとサポートしてくれたんです。その頃、手塚治虫の『ブッダ』を読みまくっていたので、その影響で歌詞が出来ました。

1曲出来てからはどんどん出来てきて、次に出来たのが“人形”ですね。それを川上さんに聴いてもらったら、〈すごくいい〉って言ってくれて」

――そして、ソニーのオーディションに参加したんですか?

「2回目は新宿のスペース・ゼロという大きいホールで、SIAM SHADEも出ていました。それはソニーのSD制作部が外部にプレゼンテーションするためのショーケースでした。その前の年はPUFFYの(吉村)由美さんが出ていましたね。そこで“少年”と“人形”を歌いました。

それで正式にデビューが決まってソニーの担当さんも付いて、〈まずはアルバムを出すためにどんどん曲を作っていきましょう〉となったんです。その頃、好きだったのはCharaさん、五島良子さんでしたね。

ホントはバンドがやりたかったんですけど、川上さんから〈ソロがいい〉と言われて、曲作りもソロ向きのシンプルなメロディーラインを作っていったと思います。どういうメロディーが面白いかと考えていました」