タワーレコードのフリーマガジン「bounce」から、〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに、音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴っていただきます。今回のライターは青野賢一さんです。 *Mikiki編集部

★連載〈LIFE MUSIC.~音は世につれ~〉の記事一覧はこちら

超然とした音楽と人

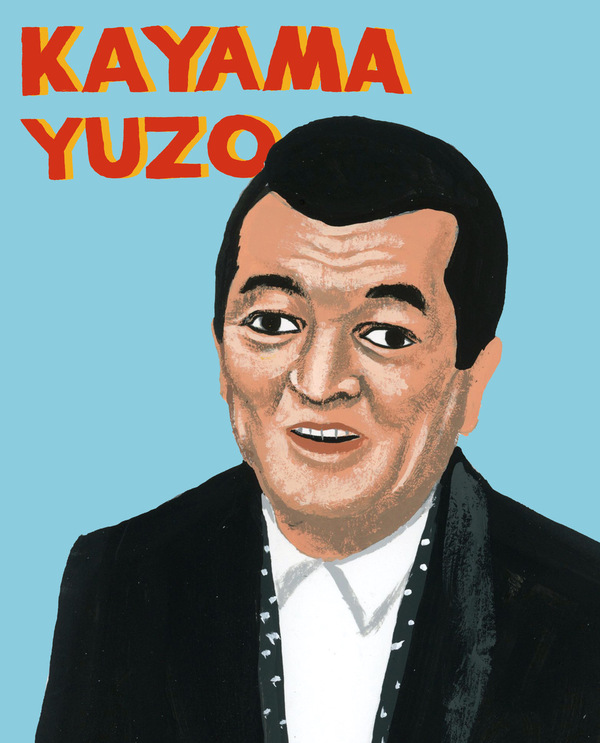

1955年に始まったとされる高度経済成長期だが、1960年代に入ると経済発展にさらに拍車がかかる。1960年に成立した池田勇人内閣は「国民所得倍増計画」を打ち出し、そこで掲げられた石油化学工業、鉄鋼業を中心とした重化学工業への産業構造の転換、輸出拡大、科学技術の振興などを旗印に、人々は猛烈に働いた。加山雄三が慶應義塾大学を卒業して東宝と専属契約を結び、『男対男』でスクリーン・デビューするのはまさにこの年である。翌年、のちの加山の代名詞となる「若大将」シリーズの第一作目『大学の若大将』が公開され、本作で用いられたデューク・エイセスの楽曲「大学の若大将」とのカップリング曲「夜の太陽」でレコード・デビューも果たした。映画は観客動員数387万人という大ヒットを記録。以降、若大将シリーズは東宝のドル箱として1971年まで継続されることとなった。『エレキの若大将』(1965)、『アルプスの若大将』(1966)で使われ爆発的ヒットとなったシングル「君といつまでも」は1965年の日本レコード大賞特別賞を受賞し、現在まで加山の代表曲として聴き継がれている。学生運動やベトナム反戦運動、それから「国民所得倍増計画」など、1960年代はスローガンと行動の時代であったが、反体制運動であれ経済成長のためであれ、衒いのないストレートなスローガンが有効だったこの時代に加山が放ったヒット曲も実にまっすぐで誰にでも伝わる内容のものだった。

猪突猛進型ともいえる労働に支えられ、1968年にはGDP世界2位となった日本。しかし同時にこの急速な経済成長は大気汚染や工場排水による水質および土壌汚染といった公害問題や、過疎過密問題を発生させた。掲げた目標に邁進して経済的な豊かさは得られたものの、それと引き換えにさまざまな問題が噴出するのが1960年代の終わりから1970年代のはじめにかけての日本だった。こうして「スローガンと行動」は後退し、人々は具体的な数値目標などでなく「人間らしさ」や「心の豊かさ」といった漠然としたイメージを希求するようになる。サディスティック・ミカ・バンド結成前の加藤和彦が“BEAUTIFUL”と書かれた紙を手に街中を歩く富士ゼロックスのTVCMのキャッチ・コピー「モーレツからビューティフルへ」はそんな時代の空気をよく表しているのではないだろうか。「モーレツ」とは1960年代の行動様式であり、「ビューティフル」はこれからこうあるべきではないかという漠とした状態、イメージで、実際、CMのナレーションではさまざまな「ビューティフル」が語られている。

そんな時代の変化に呼応するように、1970年代に入ってからは歌謡曲やポピュラー・ミュージックで歌われる歌詞の内容も変化していった。もちろん全部が全部ガラリと変わってしまったわけではないが、自分の感情を真っ向からぶつけるのでなくそこから立ち上るイメージに置き換えたり、あるいはシティポップと称される音楽のように都市の風景やそこでの出来事、気持ちの移り変わりなどを綴った楽曲が目につくようになってくるのである。そう考えると、経済成長真っ只中のイケイケな日本でまっすぐに受け止められ、また好景気とはいえ海外がまだまだ遠かったその時代――1ドル=360円の固定為替相場制である――に「頑張れば自分たちもこんなふうにハワイに行けるかも」という憧憬と目標を観る者に抱かせることができた「若大将」シリーズとは実に60年代的な映画であり、1971年にこのシリーズが一旦終了となるのも頷ける話だ。

1980年代に入ると、それまでの時代に共有されていた「イメージ」すら脱構築され、また過剰に逸脱してキャンプ的様相を呈するようになる。そうしたムードは歌謡曲の世界でも大いに見られたが、加山の初期ヒット作はその実直さ、ストレートさゆえ、そんな時代の流れとは無関係に現在まで超然とした存在であり続けている。この超然とした佇まいは加山本人の言動からも感じられるもので、直近のインタビュー映像を観ても、さっぱりとした飾り気のない語り口で実に素直に自身の心情を語っており、それが大きな魅力となっているのである。時代に左右されないこうした在り方は、加山の持つ海や船のイメージともどこか通じているように思う。陸での細々とした変化から距離を保ち、海上の船のなかで自分の世界を大切にする悠然とした感じ、とでもいえばよいだろうか。2022年をもってコンサート活動は終了するが、創作活動は継続してゆくとも聞く。そうした姿勢も超然としていて恰好いい。

PROFILE: 青野賢一

1968年東京生まれ。ビームスにてPR、クリエイティブディレクター、音楽部門〈ビームス レコーズ〉のディレクターなどを務め、2021年10月に退社、独立。現在は、ファッション、音楽、映画、文学、美術などを横断的に論じる文筆家としてさまざまな媒体に寄稿している。2022年7月には書籍「音楽とファッション 6つの現代的視点」(リットーミュージック)を上梓した。

〈LIFE MUSIC.~音は世につれ~〉は「bounce」にて連載中。次回は2023年2月25日(土)から全国のタワーレコードで配布開始される「bounce vol.471」に掲載。