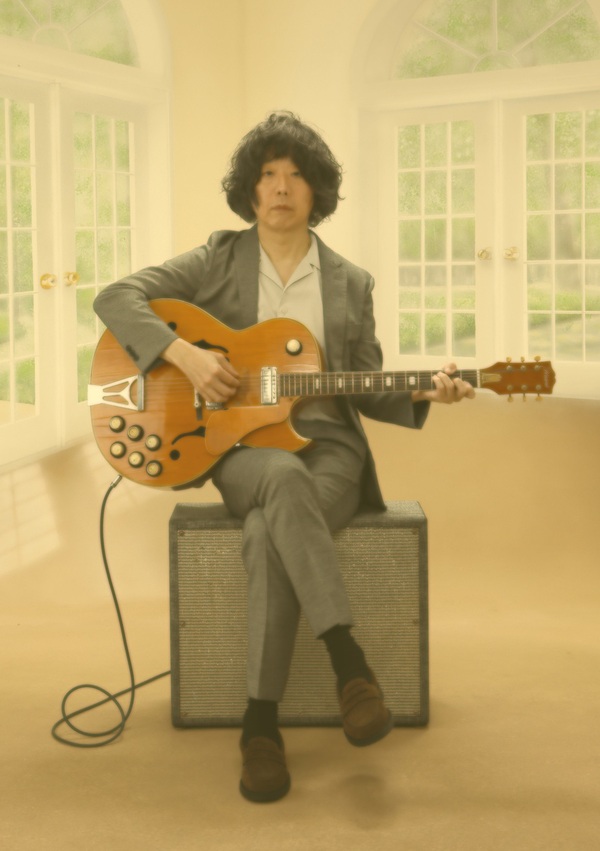

残された音の断片と記憶をつなぎ直す作業

──そこからどうやって気持ちを持ち直し、切り替えていったんですか?

「自分の作品制作とは別に、映像作品やインスタレーションに音を付ける仕事をやっていたんですが、以前、ミュンヘンの映像作家、カリン・ツヴァック(Karin Zwack)さんとインスタレーションを制作したことを思い出したんです。〈そういえば、自分は持っていないけど、外部に預けた素材がある〉って。そこで彼女に連絡を取って、送ってもらった素材をもとに制作したのがアルバム1曲目の“Halsar Weiter”です。

その時点でアルバムのことは全く意識していなかったんですが、今にして思えば、それが作品制作の大きなきっかけになりました。よくよく考えてみたら、散らばってる素材がまだまだあると。色んなものを盗られてしまったけど、例えば、手元にあった携帯電話には、日々の記録として採取した音や映像が保存されていましたし、そうやって残されていた音を全てかき集めました」

──そして、その音のピースもまた記憶の一部ですよね。

「記憶というのは、自分の視点で一部がフォーカスされた部分的なものですよね。でも、実際はフォーカス外にも色んなものが存在していて、その集合によって一つの場面や瞬間が構成されている。だから、記憶をつなぎあわせるように、残されていた音の断片をとにかく足していこうと。昨今の主流であるミニマルな音作りとは真逆の作業で、常に何かが鳴っている空間を生み出すべく曲作りを進めていきました」

──音を足し重ねることで、このアルバムにおける、いい意味で曖昧模糊とした、歪なうねりのある音像が熟成されていったと。

「音を減らすと、音像が定まりやすいと思うんです。でも、そのためには自分にはできない高度なスキルやアレンジ、いい音を鳴らすためのリッチなプロダクションが必要になってくる。

もちろん、そういうミニマルに作られたR&Bやポップスも好きで聴いたりはするんですが、実際の自分は小学生の頃の消しゴムコレクションを今も残していたり、周りにあるあらゆるものへの愛着があるんですよね。だから、今回の一件で音のコレクションが失われた時、周りから〈新しいものを作りなよ〉と言われたんですけど、さっぱり割り切ることはできなかったんです。

他人にとって不必要であっても、自分という存在を形作る大切なものは沢山あるし、逆にきれいでクリーンな、ミニマルな生活はある種のリッチさに支えられているように感じられて、自分が作るべきなのはミニマルな音楽ではないなと思ったんですよ」

──昨今、音楽のミニマル化や美味しいとこ取りのプレイリストカルチャーしかり、再生速度を上げた動画視聴しかり、世の中全体が効率重視で無駄がどんどん省かれているじゃないですか。でも、それによって情緒や人間味も同時に損なわれていると思うんですね。

「そういう風潮をふまえると、いびつな音像に象徴される自分の癖、自分らしさみたいなものは、もしかしたら前時代的なのかもしれないですけど、そこは大事にしていきたいなって。

ただし、今回の作品では残された音の断片と記憶をつなぎ直す作業を通じて、振り返ってばかりいないで、新たにつなぎ直すことで立ち上がる世界自体を前向きに捉え直したい、というか、作品としてのバランスを考えられるようになっていきました」

自分の内面に訴える切実なコラボ

──前を向く意識を持つことで、制作にどんな変化がありましたか?

「制作の最初の段階は自分で全てを作っていたんですけど、過去の作品やライブで付き合いがあって、その後、つながりが切れてしまっていた音楽家にコンタクトを取るようになりました。そして、彼らから音の素材をもらったり、一緒に何が出来るかということを考えるようになったんです。

例えば、“Halsar Weiter”“Memories”に参加してくれたイギリスの即興音楽家、パトリック・ファーマー(Patrick Farmer)さんは、僕がロンドンで初めてライブをやった時にドラムを叩いてくれたんですね。彼とはどうやって繋がったのかも覚えてなければ、当時、〈このライブの後、ニック・ケイヴのライブサポートに行くんだよ〉と言われて、〈え、そんな仕事もやってるの?〉と聞き返したくらい、どういう人なのかもよく分かっていなかったんです。

だから、今回、〈どういう繋がり、経緯で一緒にライブをやったのか覚えていないんだけど、自分の制作を進めているなかで、その時の演奏が素晴らしかったことを思い出したから、当時と今をつなげられるような音楽が作れないかな〉と声をかけたんです。そうしたら、その後の彼は聴覚障害になって、今は大学教授をやっているということだったんですけど、昔の音源から曲に合った素材を探して提供してくれました」

──当時の記憶が今の音楽とつながって、より立体的になったわけですね。

「6曲目の“Flo”を共同プロデュースしてくれたオーストリアの音響作家、グリム(Glim)さんもそうです。彼は2000年代初期に国内ではHEADZさんから作品をリリースしていて、当時付き合いがあったんですけど、こちらから素材を投げて、その後やり取りをしました。

コラボレーションしたい人は、ここ数年出てきた人も含め、沢山いるんですが、今回のコラボレーションは目新しさを求めたというより、もっと切実なもの。以前からつながりのある、自分の内面に訴えかける人と一緒にやりたかったんです。

唯一、10曲目の“Neanic”に参加してくれたノルウェーのフィドル奏者、ベネディクト・モーセス(Benedicte Maurseth)さんだけ全く面識がなかったんですけど、毎年レーベルフェアをやらせてもらっている西荻窪の雑貨屋FALLさんで、彼女がECMから出したアルバム『Over Tones』(2014年)を耳にして、天上から聴こえてくるような作品世界に衝撃を受けたんです。その時の記憶が作品の制作中ずっと引っかかっていたので、今回初めて声をかけさせてもらいました。

彼女に参加してもらった“Neanic”は生音ではなく、シミュレートしたストリングス音源を使ったり、全てをDTMで完結させた曲だったんですが、そこに生のスピリットを入れて欲しかったんです」