バーン流の音楽の思想の書

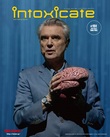

あらためて言うまでもなく、デヴィッド・バーンという人はとても多才な人だと思う。音楽のみならず、文章も書けば映画も作る。なによりも、パフォーマーとしての技量が彼の音楽をより魅力的なものにしているのは「ストップ・メイキング・センス」や「アメリカン・ユートピア」といった映画でも十分に伝わっていただろう。あの人懐こいような、それでいてどこか人との距離感をわきまえた(実際には知りませんが)「好青年」としてのバーンは、とても素朴で控えめに見えて、しかし、そうした彼のキャラクターを支えているのが彼の博識さであるということが、嫌味にならないインテリジェンスの見本のような人物という印象をあたえる。バーンの文化的な知的欲求の強さは、なによりも、彼の音楽的関心の移り変わりを聴けば、それは一聴瞭然とも言える。バーンの音楽には、本書に書かれているような、音楽にとどまらないさまざまな事象を滋養とした思考が存分に発揮されていたのだと気づく。それはすなわち〈音楽をいかに働かせるか〉ということだろう。私たちが音楽を必要としなくなることはないだろう(そう信じたい)、なぜなら音楽が私たちを動かしてきたから。

本書には、トーキーの登場やレコーディング技術、アナログからデジタルにいたる録音メディア史をおさらいしながら、バーン自身の録音活動のドキュメントへ、そして音楽制作と流通システムについて、音楽と場、空間、そして、ついには音楽と宇宙の調和へといたる、音楽についての思索がとても平易に語られている。そこでは、自身の音楽制作における製作費や販売実績などの生々しいデータが開陳されていたりもする。バーンはこれらの音楽にまつわる、興行、産業、技術、メディア、流通、文化、思想、コスモロジーへの思索を通じて〈音楽がいかに機能してきたのか〉を考えようとしているのだろう。音楽をどのようにして機能させることができるのだろうか、その効き目とはどのようなものなのだろうか。それは、音楽の聴き方ならぬ、バーン流の〈音楽の効き方〉なのである。