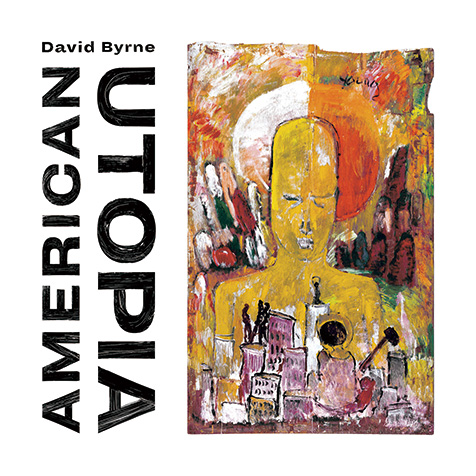

アメリカン・ユートピア――今僕たちが住む世界を描く14年ぶりのソロ・アルバム

デイヴィッド・バーンの新作が3月に届く。ブライアン・イーノ、ファットボーイ・スリム、セイント・ヴィンセントとコラボ・アルバムを制作し、映像や舞台、書籍などの他分野の作品もあったので、久しぶりとも感じないのだが、ソロ・アルバムとしては実に14年ぶりとなる。そのタイトルは『American Utopia』。〈理想郷〉どころか、過去半世紀の進歩を大きく後退させる反動的なトランプ政権下のアメリカへの皮肉と誰もが思うだろうが、本人は「皮肉ではない」と語る。このアルバムの曲は「むしろ今僕たちが住む世界を描こう」としており、その世界を見つめると「別のやり方は、もっと良いやり方は、異なったやり方はないのか?」と自分自身に問いかけることになるが、「これらの曲は間接的にそれらの問いかけについてだ」と言うのだ。

先日彼は故イアン・デューリーの曲名を借りたレクチャー〈リーズンズ・トゥ・ビー・チアフル〉を数都市で行った。〈陽気になれる理由〉という題名通り、悲観的にならざるをえない時期に楽観主義をもたらす文章、物語、写真、音楽などをプレゼンテーションする内容で、その姿勢は本作にも共通する。現在の状況を描写し、人びとに問いかける作品であっても、3~4分のポップな曲が並び、その音楽は聴き手の心を高揚させるものだ。盟友イーノと書いた“Everybody’s Coming To My House”などは、『Stop Making Sense』期のトーキング・ヘッズを思い出させる。

アルバムの制作は2年前にイーノとの共作、録音から始まり、共同プロデューサーにロデイド・マクドナルドを迎え、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーからトーマス・バートレットまでの気鋭のサウンドクリエイターたちの協力を得て完成させた。エレクトロ・ビートやユニークなサウンドスケープなどのコラボ相手の持ち込んだ要素はバーンらしい曲調の作品にうまく織り込まれ、主役の歌唱の背後で重層的なサウンドを作り、相反する考えや込み入った感情を表現している。