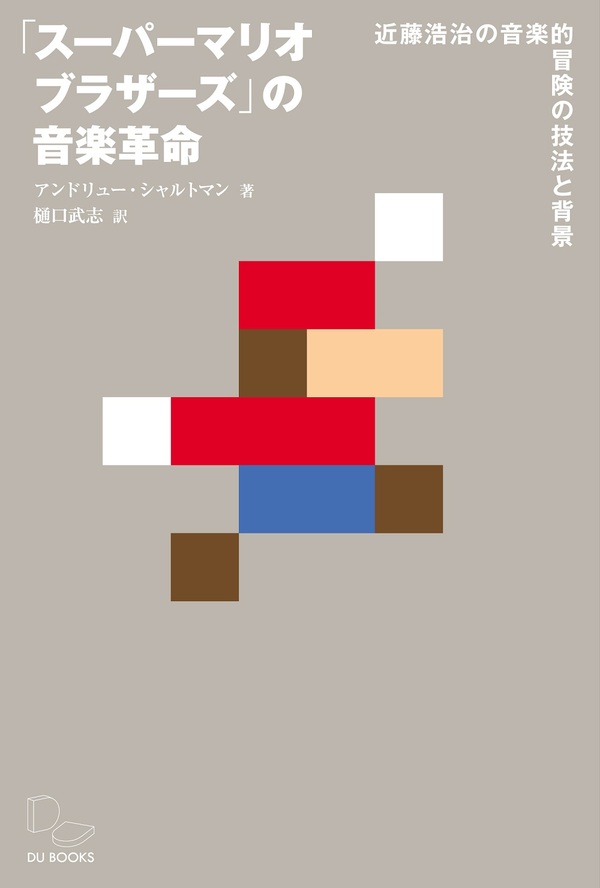

マリオのBGMは「動きを体現した音楽」

一筋縄ではいかないとともに、その論考をユニークなものとしているのは、「マリオ」の音楽はそれ自体が極めて大きな技術的制約の元に成り立っていることだ。2つのパルス波チャンネル(メロディー)に、三角波チャンネル(ベース音)とノイズチャンネル(パーカッション音)をそれぞれ1つずつ加えたファミコンという〈楽器〉を使う以上、作曲家にはわずか3音(+1音)で豊かな音楽を作ることが求められる。作曲家としての近藤の背景にジャズの影響があることは広く知られているが、上記のような制約の中でいかに“地上BGM”におけるナインスコード(5和音)や“無敵BGM”におけるセブンスコード(4和音)が導入されているのか、いかにノイズチャンネル一つでグルーヴ感を醸成するのかといった、近藤の手腕が紐解かれていく様子は極めてスリリングかつ興味深い。そして、それらの音楽的挑戦の数々は、あくまでゲームプレイヤーの体験、著者が語るところの「身体的な結びつき」、あるいは「動きを体現した音楽」へと見事に帰着していく。

本書における重要なキーワードでもある「動きを体現した音楽」が最も深く語られているのは、〈水中のワルツ――8ビットのダンスミュージック〉の章だろう。ここでは“水中BGM”を取り上げ、3世紀に及ぶワルツの再創造の歴史と、近藤がゲッソーやプクプクとともにマリオを泳がせるため奏でた8ビットの音楽を大胆に繋いでみせる。ワルツという音楽における〈ループ構造〉と、ファミコンのメモリ容量という技術的制約が生み出した「創造的な反復」が重なり、さらに近藤の音楽的背景によってクラシック以外からの影響が投影された“水中BGM”を、著者は「ゲーム音楽を何世紀もの音楽的な発明の歴史と明確に結びつけた」と位置付ける。ダンスの舞台は18世紀のヨーロッパの舞踏会から現代のスクリーン越しに映るドット絵の水中へと変わり、そこでは数百年の歴史を経て近藤へと受け継がれたワルツが優雅に奏でられているのだ。

〈アタリショック〉によって市場そのものが存続の危機を迎えていたビデオゲームにおいて、「スーパーマリオブラザーズ」は市場どころか文化そのものを大きく前進させるきっかけとなった、まさに革命的な作品である。それは同作が〈マリオを動かす楽しさ〉を現代でも通用するレベルで徹底的に追求し、その心地よさに世界中の人々が夢中になったからに他ならない。

そこには、近藤が自らの音楽的背景や知識をファミコンという〈楽器〉に注ぎ込んで作り上げた音楽によって生み出される「音とゲーム内の状況とプレイヤーが一体となった強い結びつき」があり、その魅力は約40年という年月を経た今でも色褪せることはない。本書はその音楽を紐解き、歴史と結びつけながら、「スーパーマリオブラザーズ」、あるいは〈ゲーム音楽〉そのものの魅力を鮮やかに解体してみせる。

世代、言語、人種、国境……あらゆる隔たりを無視して、世界中の誰もが同じキャラクターや画を共有することができる「スーパーマリオブラザーズ」の音楽。それがここ日本から生まれたことを、改めて誇りに思いたい。

BOOK INFORMATION

発売日:2023年7月7日

ISBN:9784866472041

判型:四六判(128mm×188mm)

ページ数:192ページ

価格:2,200円(税込)

■おもな目次

序文:二〇世紀の音楽アルバムという録音芸術にふさわしい作品

イントロダクション:私たちの心を深く動かす音楽とは?

ワールド1「スーパーマリオブラザーズ」誕生の背景

1-1:「E.T.」から「マリオ」へ

1-2:マリオ、大きくなる

1-3:近藤浩治の作曲哲学

1-4:近藤浩治にとっての楽器――ベートーヴェンVS近藤

ワールド2「スーパーマリオブラザーズ」の音楽

2-1:地上と地下――反復とバリエーション

2-2:水中のワルツ――8ビットのダンスミュージック

2-3:クッパの「城BGM」と、その他のエンディング――感情を動かす!

2-4:効果音――ミッキーマウシングの進化

終わりに:近藤の芸術はさらなる高みへ

解説:音楽で生きていくための指針にもなった近藤浩治さんの音楽 KenKen