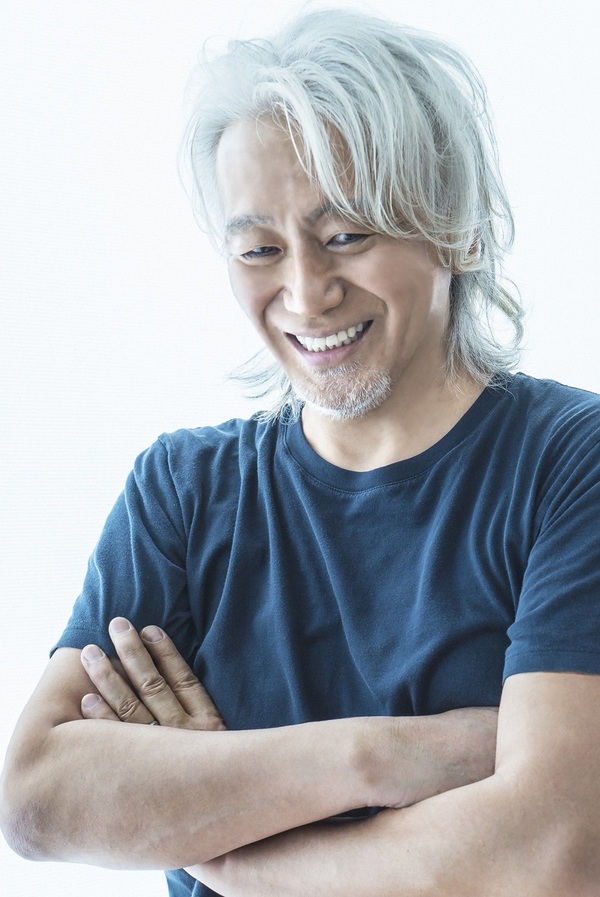

鈴木勲、佐山雅弘、山口真文らベテランとの共演で学んだこと

――では、中林さんが初めてプロとして参加なさったバンドは?

「大学の時から、いつの間にかお金もらって演奏するようになっていたので、明確に〈この時からプロになりました〉というような感じではなかったんです。大学を卒業した後も就職せずに演奏をつづけ、23~24歳の頃に上京しました」

――鈴木勲さんのバンドに入られたのはいつ頃ですか?

「20代の終わりぐらいに1年ほど参加しました。ピアノがスガダイローさん、ギターが吉田サトシさん、サックスが森田修史さん、ドラムが小松伸之さんだった時期です。

オマさん(鈴木の愛称)はリハーサル中に自分で楽器を弾きながら曲を作ることが多くて、〈メロディはこういう感じで、リズムはこんな感じ。ベースラインやコードはまあ勝手にやって、ここが終わったら次はこっちのメロディで〉と、その場でどんどんイメージを膨らませていく。〈こういうやり方もあるんだ〉と感激したし、勉強になりました」

――その後、佐山雅弘さんのバンドにも参加なさっています。

「佐山さんは、〈どういうふうにしたら一番カッコよくなるか〉を常に考えていました。とてもエンターテインメント性を重視される方で、この面で学ぶことが多かったですね」

――山口真文さんとの共演は、10年以上にわたって続いていますね。YouTubeの〈Days of Delight Atelier Concert vol.48〉でも鮮やかなデュオを聴かせてくれました。

「真文さんはいわば心の師匠です。真文さんが他の先輩方と違うのは、とても具体的な意見をくれるところ。〈こういうのがあるよ。もっとこういうのも聴いた方がいいよ〉みたいに、精神論に終わらないピンポイントのアドバイスをくれるんです」

コロナ禍が落ち着いたら思いきりデカい音を出してやろう

――そして2008年にはファーストアルバム『Graffiti』、2012年にはセカンドアルバム『The Times』を発表します。

「1枚目を作るにあたって、〈やはりオリジナル曲がないと〉と言われまして、それから本格的に作曲に取り組むようになりました」

――2作ともコンボ作品でしたが、この中の楽曲はオーケストラでも演奏なさっているのでしょうか。

「『Circles』に入っている“Nocturne”がそうです。なぜかこの曲は、オーケストラで発展させたら面白いんじゃないか、もしかしたら、もっといろいろできるんじゃないか、なんて、いろいろ考えてしまって(笑)」

――オーケストラの結成に取りかかったのは?

「コロナ禍の頃です。はからずも仕事がなくなって時間ができた。〈さて、何をしようか?〉と考えたときに、〈そうだ、かねてやりたかったオーケストラをはじめる絶好のチャンスじゃないか!〉と気がついたんです。

大編成のバンド活動ができなくなったことも大きかった。当時、ライブの場では、デュオやせいぜいトリオくらいの小編成しかやらせてもらえない状況でした。このままではエネルギーがどんどん落ちちゃうんじゃないか、っていう危機感があって、〈なら逆に、オーケストラのような大編成を準備しよう〉と。コロナが落ち着いてきたら、思いっきりデカい音を出してやろうと思って(笑)。

候補メンバーに連絡してみると、みんな〈おお、やるよ!〉と言ってくれて。コロナの間にも〈がんばっていこう!〉と、確認しあっていた人たちばかりなんです。始動するまでの間、試行錯誤しながらサウンド作りの方向やアレンジを研究した結果、このオーケストラの音ができた、っていう感じです」

――そして、ほぼ中林さんのオリジナル曲を演奏する形で活動を始めて……。

「はい。ただ、僕のオリジナルなんて、誰も知らないわけですよ。そういう曲を聴いていただこうというのだから、最初からハードルはとても高い。そう考えたときに、〈強い圧〉とともに送り出さないと話にならないと思ったんですよね。あえてオーケストラという形式を選んだにはそういった理由もあります」

――メンバーそれぞれが重要な役割を担っていますが、10人編成だからこその特質はありますか?

「10人編成にしたのは、ビッグバンドと同じような効果が得られる最小の編成だからです。ビッグバンドほど大所帯ではないけれど、かといってスカスカでもないし、小回りも効く。自分の頭の中で鳴っている音を表現するとしたら、このくらいの編成がちょうどいいと思ったんです」