ボツ案すべてのエネルギーが採用案に宿っている

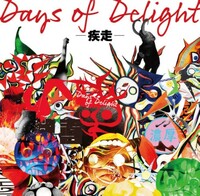

――平野さんと話し合う中で、ロゴがまず決まり、続いて『Days of Delight Compilation Album -疾走-』(2018年/MHC71)のジャケットデザインに着手なさったわけですね。

栗崎「そうです。最初ということもあって、そのときはとにかくデザイン案の数をできるだけ多く持っていきました」

(平野氏、『-疾走-』のために用意されたアートワーク案をテーブルに広げる)

――こんなにたくさん別テイクがあったんですね!

平野「ご覧いただくように、彼は50種類以上作ったけれど、もちろん、採用されるのはひとつです。でも、そのひとつに、ボツになった残りすべてのエネルギーも宿っている。だから力があるんですよね」

――これほど多くのアートワークを作成するには、かなりの長期間を要したのではないでしょうか?

栗崎「いえ、それでも1週間ぐらいですね」

――思いつくままに、アイデアをまとめた感じですか?

栗崎「そうです。最初は分からないところもあったので、とにかくアイデアを出してみようと、出せるだけ出しました」

平野「最近ではこんなにたくさん作ることはなくて、せいぜい6〜7案くらいかな。その中から選んだり、2つのアイデアを融合してアレンジしたり、という感じなんですが、今のようにふたりの息が合うまでは、繰り返し対面で1時間ぐらい議論していました。共同経験が数十作にもなり、レーベルの美意識やテイストが共有できている今では、電話で話すだけで済むようになりましたけれど」

ジャケットを見た瞬間〈Days of Delightだ!〉と思ってもらえたら最高

――過去の、いわゆるジャズアルバムの典型的なデザインとは違ったものにしたいという考えはありましたか?

栗崎「ブルーノート(のアートワーク)が大きすぎる存在なので、なるべくそこに寄らないように、とは考えています」

――ちなみにデザイン作業をなさるときは無音ですか?

栗崎「その作品の音を聴きながら作っています。文字に関しては、ラフの段階で〈こういう感じかな〉と書くこともありますし、平野さんと話をしてフィードバックをいただいて、そこからさらに発展することもありますし、ケースバイケースですね」

――原画もジャケットのサイズなのでしょうか?

栗崎「そうです。ほぼ100%のサイズで出力して確認しています。店頭にCDを置いた場合にどう見えるかも考えますし、今はデジタルメディアの場合にどう見えるかも重要なので、JPEGでデータを取り込んでスマホで見て、いろいろ検証して進めていく感じですね」

――Days of Delightの作品は、CDの背も統一感があって、作品を棚の一か所にまとめて並べたくなるようなところもあります。

平野「店頭に作品が並んだときにひとつのカラーが出るように、と考えています。ふたりでよく話しているのは、デザインを見たときに〈いいなあ〉と思っても、店頭で大量の作品群の中に投げ込まれたときにどうなのかということ。いくらデザインそのものが優れていても、作品の海の中に埋没してしまったら意味がない。とにかくお客さんの視線を真っ先にグリップする視認性のいいデザインでありたい。それが最優先です。帯に関しても、店頭に並んだときに文字がちゃんと読めるように、ということを優先しています。

そういったことを前提に置いた上で、そこはかとなくレーベルの世界観が通底して感じられるデザインにしたい。ジャケットを見た瞬間に、〈あっ、Days of Delightだ!〉と思ってもらえたら最高です」

――なるほど。

平野「以前にもお話したと思いますが、Days of Delightの柱のひとつは、若かったり無名だったり、実績は少ないけれど一級の腕を持つ優れたプレイヤーを世に送り出すこと。プレイヤー個人でそれをやるのは難しいけれど、レーベルなら可能性があると思うんです。いわば、〈俺はこのプレイヤーを知らないけど、このレーベルなら間違いない。目をつぶって買ってみよう〉〈Days of Delightから出ているなら買って損はないな〉というシチュエーションです。

もちろん、そうなれる保証はないし、道のりは遥かに遠いけど、いつかそうなりたいし、もしそうなれたら、日本のジャズ界に貢献できるだろうと」

――いわゆる〈レーベル買い〉ですね。私も〈ブルーノート盤だから、間違いないだろう〉ということで、名前もよく知らないままハービー・ニコルスやジュリアス・ワトキンスのレコードを買ったものです。すごく幸せな出会いでした。

平野「そうですよね、よくわかります。そのためにも、ジャケットに目がとまった瞬間に〈あっ、Days of Delightだ!〉と感知できなければならない。一作ごとのデザインの良し悪し以前の、とても大事なファクターです。そしてもちろん、すべての作品の演奏内容が一定水準以上のクオリティを維持していることが最大の必要条件です」