セルフ・プロデュースに挑んだブライトンの最強デュオが重厚で強靭な新作を携えて怒涛の帰還! 原点回帰を図った水底からは新たな進化の始まりを告げる色鮮やかな轟音が鳴り響いている!

結成から1年も経たないうちに〈UKロックの救世主〉と謳われたロイヤル・ブラッドに対して、メンバーが彼らのTシャツを着てグラストンベリーのステージに立ったり、2日間で9万人を集めた大規模野外ライヴのサポート・アクトに抜擢したことを取り上げ、アークティック・モンキーズに下駄を履かせてもらっただけじゃないか、どうせホワイト・ストライプスやブラック・キーズの二番煎じだろう、と言った皮肉屋もきっと少なくなかったに違いない。もちろん、マイク・カー(ヴォーカル/ベース)とベン・サッチャー(ドラムス)――ロイヤル・ブラッドの2人が、その類の外野の声をいちいち気にしていたとは思わない。決して思わないけれども、アルバムごとに新境地を開拓することにも意欲的に取り組んできた彼らは、ある意味、皮肉屋を含む外野の声が完全に的外れだったことを証明してきたとも言えるだろう。そして、そんな挑戦を多くのロック・ファンが歓迎してきたことは、2014年の初作『Royal Blood』のみならず、『How Did We Get So Dark?』(17年)、『Typhoons』(21年)とこれまで出したアルバムがすべて全英No.1ヒットになったことからも明らかだった。

なかでもダフト・パンクやジャスティスからの影響を掲げてシンセ・サウンドやダンス・グルーヴを意欲的に採り入れ、ロイヤル・ブラッド流のディスコもアピールした『Typhoons』が受け入れられたことは大きかった。もっとも、デビューした時からロックのリフとヒップホップのビートを組み合わせているんだ、と豪語しながら、ベース・ギターでいわゆるギター・サウンドを奏でてきた連中だから、そもそも型通りにやることにはこれっぽっちも興味はなかったと思うが、『Typhoons』における振り幅の大きさが認められたことは、ロイヤル・ブラッドはナンデモアリというお墨付きを貰ったような気持ちにもなったんじゃないか。

それから約2年半。初めて完全セルフ・プロデュースで作り上げた4作目『Back To The Water Below』で彼らはさらなる新境地に歩みを進めている。先行シングル“Mountains At Midnight”が怒涛のリフ・ロックだったことから、『Typhoons』からの原点回帰と期待したファンも少なくなかったようだが、全編でロイヤル・ブラッド印のリフを閃かせながら、原点回帰という言葉が当てはまるのは、“Mountains At Midnight”に加え、リフがひときわヘヴィーかつダイナミックな“Tell Me When It’s Too Late”とレッド・ツェッペリンを思わせるグルーヴを持つ“Triggers”の3曲のみ。その他はジャジーな魅力もある“Pull Me Through”をはじめ、R&Bの要素を落とし込んだアーバンともメロウとも言える曲が並んでいる。

また、前作に続き、子どもの頃に習っていたというピアノをマイクが弾いたバラードの数々も聴きどころだ。なかでもストリングスも使って作り上げた“There Goes My Cool”のシンフォニックな音像は、ビートルズをはじめ、70年代のブリティッシュ・ロックの薫りが感じられるメロディアスな曲調と共に新作の大きな成果と言えるだろう。日本盤はその後にボーナス・トラック“Honey Brains”が続くが、“Mountains At Midnight”から始まるアルバムのラスト・ナンバーがバラードの“Waves”というところも実に象徴的。俺たちは易々と後戻りなんてしないぜ、と語っているようにも感じられるのだが、そんな『Back To The Water Below』は前3作同様、早くも全英No.1ヒットとなり、ロイヤル・ブラッドの選択が正しかったことを証明したのだった。

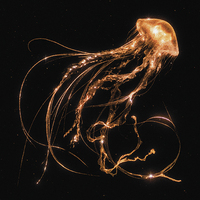

ロイヤル・ブラッドの作品。

左から、2014年作『Royal Blood』、2017年作『How Did We Get So Dark?』、2021年作『Typhoons』(すべてBlack Mammoth/Warner)