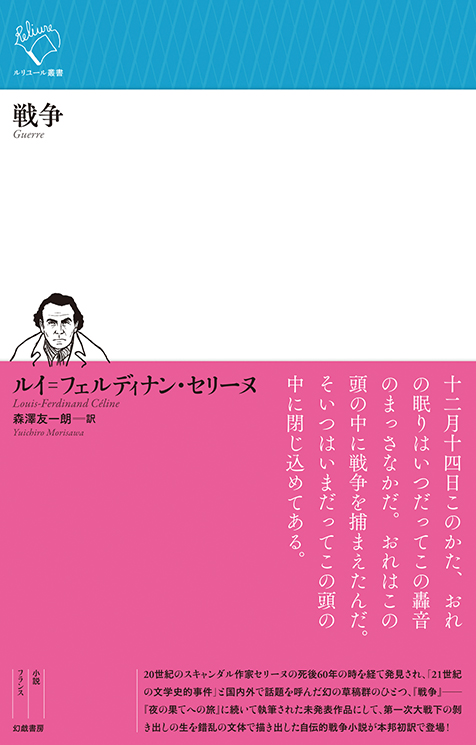

死後60年の時を経て発見された幻の草稿群のひとつが、本邦初訳で登場!

あまりにきつい日々で一週間にひと月分は年を食ってた。戦争で銃殺免れたけりゃそういうリズムが否が応でも要求される。あんたらだって知っとくといい。(p.149)

ルイ=フェルディナン・セリーヌの見知らぬテクストが21世紀に読めるなんて! 未発表の原稿がみつかる。出版される。セリーヌが亡くなったのは1961年、書いてたのはたぶん1934年、みつかったのは2020年代、原著は速やかに2022年に刊行、その名も「戦争」なるテクストの翻訳は2023年12月に。完成されたわけじゃない、ところどころ欠けたりもして。テクストの前半がないから、読み手はいきなりわけのわからぬまま、作品の〈なか〉、戦場、だ。

翌る日の夜中もまだしばらくはそこから動けなかった。左耳がまるごと、それから口も地面に血糊でへばりついてる。耳と口との間では轟音が唸りを立ててる。おれが眠りを取ったのはこの轟音のさなか、それに雨、激しい雨に降られながらだ。(p.13)

ぼろぼろになった〈おれ〉が、戦線と銃後の〈あいだ〉で。どうも耳がいかれちまったらしい。はじめのほうはやたら轟音だ。ノイズ、ノイズ、ノイズ……。耳なりは始終〈おれ〉についてまわる。耳なりに対抗するかのように、ことばはつぎつぎにくりだされてゆく。

そいつは真っ直ぐに出発し、高らかに歌い上げ、ワインあおり、列なして帰還、血を吹き出しながら、ワインあおって、もう一杯、メソメソやって、大声で吠えてみちゃ、とうのとっくに腐り果ててる、一雨くれば、ほらもう新たな麦が生えてきた、他の阿呆どもが船で到着だ、唸りをあげ、大慌てで全部を荷下ろし、海の上で舵切りながら煙吐き出す、ご立派な船舶は埠頭でこっちにケツ向け、さあ再出発だ泡立つ波間を掻き分けさらなる他のを求めて進む…阿呆どもはいつでも満足、いつまでだってお祭り騒ぎだ。グシャグシャにされればされるほどそのぶん綺麗なお花が生えてくる、きっとそういうことさ。(p.152)

文字を目で読むだけじゃ、セリーヌは感じられない。文字を声に、声をリズムにしなくては。テクストは――翻訳者・ 森澤友一朗、さすが芝居のひと――そのままラップに。

「夜の果てへの旅」を「なしくずしの死」をつなぐテクストは、読み手をつきあげる。挑発する。落ち着いた気分になんてけっしてさせない。いまの時代へ90年前のヨーロッパから投げこまれば爆弾。きれいごとなんかない。読んでいるとむずむずする。俗語が、罵倒語が、足りてない。手元にない。いま、ことばの状況が骨抜きになっている。この列島で。ちがうか?