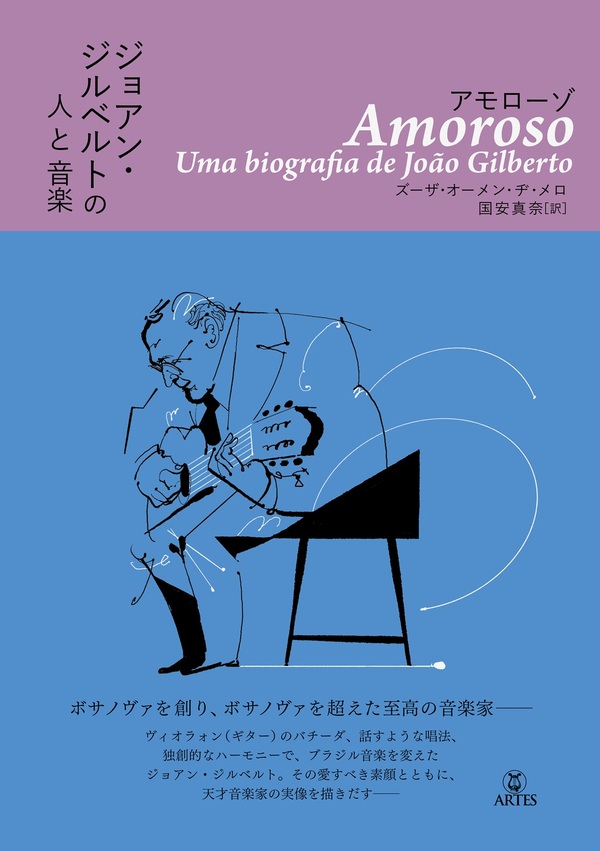

ブラジル音楽の本質だけを追い求めた孤独な北極星

昨年出た「ジョアン・ジルベルト読本」(ミュージック・マガジン社)は、ジョアン(1931-2019)の音楽家としての足跡や作品の紹介をはじめ、その表現の特質の解析、日本公演にまつわる物語、娘ベベウのインタヴューなど、この天才の全体像を様々な角度から丁寧に検証した日本ならではのすぐれた書籍だった。ジョアンについてもっと詳しく知りたいと思った読者も多かったはずだが、そんなタイミングで登場したのが、この伝記だ。まさに、ジャスト・ミート。

著者はブラジルの著名な音楽プロデューサー/評論家にしてジョアンの熱烈な信奉者でもある。60年代からジョアンとの個人的親交を保ち、共通の知人も多い。だからこそ、ここまで詳細な足跡をまとめあげ、内部事情的エピソードや発言(本人及び関係者)もてんこ盛りになった伝記を書けたのだろう。タイトルどおり、ジョアンがどんな人間だったのか、そして彼の音楽がどのようにして作られ、世界を驚嘆させていったのかが微に入り細を穿つように書きつくされている。

バイーアでの幼少期のことから、リオ他での音楽家としての修業時代、特殊なスターとしての人気と地位の確立、米国移住、世界を股にかけた活躍、そして最晩年の状況……と、ほぼ時系列的に足跡が綴られてゆき、アルバムごとのエピソードや解説もたっぷりだ。が、やはり一番スリリングなのは、彼がヴォーカル・グループでの活動や古いサンバへの耽溺/研究などを通じて〈ボサノヴァ〉と呼ばれる新しい音楽を創造してゆく過程だろう。ギターのバチーダ(拍)の独特なズレ、洗練された複雑怪奇なハーモニー、こだわり抜いた発音、か細く静謐なのに明瞭で力強い歌い回しなど、数多の後続者の誰ひとりとしてたどりつけなかった神秘的なまでの表現が生み出されてゆく様子にはドキドキさせられる。奇人としての逸話が山ほど流布され、実際ここでも信じられないような迷惑エピゾードが随所に登場するわけだが、それもこれもすべてが信仰にも似た音楽への愛、とことん本質だけを追求する眼差しの厳しさへと回収されてゆく。「ジョアンの人生は常に両耳だったんだ。耳から世界を捉えていた。彼にとっては、それがすべてだった」というジョアン・ボスコの言葉には深くうなづかされよう。あと、最晩年の3度の日本公演とライヴ盤が特筆すべきものとして語られているのも日本人としてはうれしいところ。極限まで削ぎ落し洗練されつくしたジョアンの表現は日本の能や禅ともつながっていると、今改めて思う。