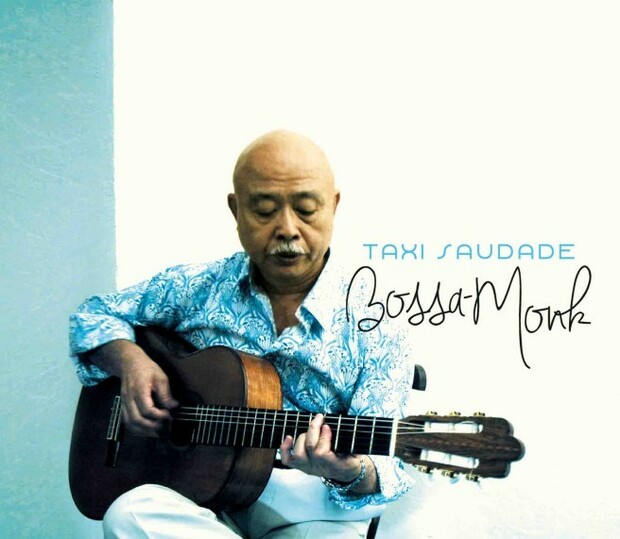

秩父を拠点に活動するギタリスト・笹久保伸と、彼を中心とするアート運動〈秩父前衛派〉を軸に、同地から生まれる潮流に迫る連載〈秩父は燃えているか〉。第9回は、昨年のアルバム『Ja-Bossa』が各所で話題を集めたタクシー・サウダージを昨年末の第4回に続きフィーチャー。〈秩父の現役タクシー運転手が還暦でデビュー〉というインパクトと、自然体の日本語で歌われるボサノヴァという話題性だけでは終わらない独特のスタイルで多くの人のハートを掴んだ彼が、9月27日に待望のセカンド・アルバム『BOSSA-MONK』をリリースする。

実は今回の取材、その新作とは直接は関係なく、連載第4回の後記で少しだけ触れたタクシー・サウダージの日本語ラップへの興味を肴に、ボサノヴァを日本語で歌うことへのこだわりについて訊ねるべく今年の5月末に実施したものだった。とはいえ、ちょうど制作の真っ只なかだった『BOSSA-MONK』のことにも言及しながら、前回と同様タクシー・サウダージが運転するタクシーに、彼を〈発見〉した笹久保と同乗しながらの取材スタイルを敢行。下掲のMikikiオリジナル動画は、秩父・羊山公園〈見晴らしの丘〉での夕日を背にした演奏シーンを含むエクスクルーシヴな映像となっているので、ぜひ記事と併せてご覧いただきたい。

ブラジル音楽における〈言葉とリズム〉

前回の取材後の酒席で、タクシー・サウダージが日本語ラップの作品を愛聴していたり、できることなら挑戦してみたいとさえ思っていたことを知ったとき、驚きと共に〈これは次回必ず掘り下げねば〉と強く感じた。還暦を越えた彼の口から若いヒップホップ・アクトの名前がポンポン出てくること自体が単純に痛快だと思ったし、それを掘り下げることで、ブラジル音楽であるボサノヴァを日本語で歌うことにこだわってきたタクシー・サウダージの、アーティストとしての矜持に迫れるのではないかという予感もあったからだ。ということで今回の秩父紀行、DJ役のタクシー・サウダージが持参した〈ラップ的な〉CDを車内で流しつつ、禅問答を繰り返しながらじりじりと〈言葉とリズム〉の秘密に迫っていくドライヴとなった。

「これはラップが始まる以前の時代の音楽だけど、いま聴いてもすごく新鮮で。この曲はいろんな人が歌い継いで一世を風靡したじゃないですか。この辺から〈しゃべり〉がそのままギターやリズムと噛み合わさっていく音楽が台頭していったんじゃないかな。ラップ的な音楽のはしりだったという気がするんです」。そう切り出したタクシー・サウダージがハンドルを握る秩父駅前からのドライヴは、アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲したジョアン・ジルベルトの演奏によるマスターピース“Aguas de Marco(邦題:三月の水)”で幕を開けた。

同曲が収録されているジョアンの名盤『三月の水』は73年のリリース。当時10代の終りに差し掛かっていたタクシー・サウダージは、実はリアルタイムでは出会っていなかったそうだが、ボサノヴァの神が生で演奏する姿は後の来日公演を通して2度ほど目にしている。アルバムからバチータ(ギター奏法)が炸裂する“Eu Quero Um Samba(邦題:喜びのサンバ)”が続く。「この曲は特に新鮮だった。まだアルバムがLPで出ていた時代によくコピーしましたね。使ってるコードはそんなに多くないけど、それに乗る言葉とのコンビネーションが強烈な印象だった。それまでこんなものはなかったからね」

タクシー・サウダージがギターを始めたのは、高校入学後。最初は“ドナドナ”やジョーン・バエズの曲などから入り、当時はフォークが流行っていたことからアルペジオなどのテクニックを習得して、フォーク・シンガーの曲を覚えたりもした。ボサノヴァとの出会いは20歳を過ぎたころ。シャンソンから南米音楽まで幅広いレパートリーを誇ったジョルジュ・ムスタキが歌う“三月の水”が入り口だった。当時の衝撃を「現代のバッハじゃないかと思った」と語るタクシー・サウダージは、ここからブラジル音楽にのめり込んでいく。コードを追って行くことで〈音〉には無限の広がりを感じたものの、まだ自作曲では〈言葉〉がうまく乗らず、単語のチョイスやアクセントの場所を工夫するなど、試行錯誤を繰り返していた。

ここで気付いたのは、タクシー・サウダージは音楽との出会いの時点から〈言葉とリズム〉の関係に耳を奪われていたという事実だ。その意識は、ボサノヴァから掘り下げる形で発見した、ボサノヴァ以前のブラジル音楽についての回想からもうかがえる。「これも初めて聴いたときはショックだったね。この曲はしゃべりながら歌っていて、そのしゃべりが自然とそのままリズムに乗っている」との解説で次に流れたのは、〈ブラジル音楽界の至宝〉とも称されたサンバ・カンサゥンの女王、エリゼッチ・カルドーゾと、〈セニョール・サンバ〉ことヴィニシウス・ジ・モラエスが〈最高の歌手〉と讃えるシロ・モンテイロのアルバム『A Bossa Eterna de Cyro Monteiro e Elizeth Cardoso, Vol.2』。「だからこそ、ブラジルからボサノヴァのような言葉とリズムの音楽が生まれてくる基礎や土壌はあったんだろうね」と、みずからの放浪時代に現地を訪れた印象から分析する。

お気に入りのラップ/ヒップホップ

それから約40年が経過し、還暦でのCDデビューを果たしたいまも〈言葉とリズム〉に対するタクシー・サウダージの探究は終わらない。そして必然的に出会ったのがラップという新たなスタイルだった。「厳密にはラップというか、言葉をうまくリズムに乗せている表現として興味を持ってる」との吐露はヒップホップとの距離感を正直に物語っていて、「ブラジル音楽の歌詞は〈しゃべり〉なんだけど、詩として読んでも綺麗なものが多い。いまの日本語ラップの人たちの詩は、美しく詩的なものもあるけど、どうしても音楽の特性上、自己顕示欲の強いものが多いよね。でも韻を踏むことに関しては〈よくこれだけ語呂合わせでうまく繋いでいくな〉と感心していました」と話す。

最初に出会ったヒップホップのアーティストはエミネムだった。お気に入りのアルバムを訊ねてみると、「『The Eminem Show』というアルバムだね。ボブ・ディラン以来の凄みを感じて〈こいつは本物だな〉と思った。彼のラップからは熱意や真実味が感じられたから。彼が自分のお母さんのことを歌った曲(“Cleanin' Out My Closet”)や“White America”といった曲が好きでよく聴きましたね。エミネムは全部でアルバムを4~5枚買ったけど、これが一番好きですね」

選盤リストのなかにトライブ・コールド・クエストがロン・カーターを招いたニュースクール期の名作『Low End Theory』があったことに驚いたが、これにも「ヴォーカルのノリが聴いていて気持ちいいんだよね。気張ってないけど腹の底から言葉を紡ぎ出しているような印象」と一貫した姿勢で向き合う。こうして〈新しい世界〉を知ったタクシー・サウダージは、当然のように「日本語でやってるヤツはいないか?」と日本語ラップの領域に足を踏み込んで行った。まず名前が挙がったのが、大阪の西成をレペゼンするSHINGO★西成。「彼のラップは外国のモノマネでやっていないと思った。彼は自分の日本語を持ってるよ」

そんなSHINGO★西成とは対照的に「海外のノリをそのままカッコよくやれてる」と評すのがSIMI LABだ。2011年のファースト・アルバム『ANATOMY OF INSANE』を愛聴しているとのことで、「僕なんかが聴いても音のアレンジがシンプルかつ洗練されていて、全体の構成もいい。意外に思われるかもしれないけど、何より耳に優しいのがいいね。“Brave New World”という曲が特に好きです」と語る。

また、タワーレコードにふらっと足を運んだ際、店内で流れていた音楽が気になり、わざわざ店員に問い合わせて知ったアーティストもいる。「水曜日のカンパネラという子たち。軽くラップしているようで、あれは相当練習しなきゃできるものじゃない。男性がやるとどうしても重くなるじゃないですか」。ここで笹久保から「女性のラッパーとコラボレートしたらおもしろいのでは?」というアイデアが挙がると、「ボサノヴァ調のギターとヴォイスでやれたらおもしろいかもね」と前向きな反応が返ってきた。

「あとレゲエになるけどRYO the SKYWALKER。この人の初期の曲もけっこう聴いたかな。女の子とのデートを歌ったような曲で、詩的で可愛らしい表現が時折顔をのぞかせるところが好きですね。“Day-Oh”や“BUSH HUNTER”といったあたりの曲が好きです」と、もはやどこまでが意外なチョイスなのかわからなくなってしまうほどタクシー・サウダージの探究心は大きく、簡単にジャンルや世代の壁を超えて行くようだ。

これらのなかで特に気に入っているのは、貧困層から這い上がったエミネム、ハードな環境下にあったホームタウンの名前を背負ったSHINGO★西成、人種的な問題も含めマイノリティーの世界で外圧と戦ってきたであろうSIMI LABの3組とのことだった。〈逆境からスタートした〉という共通項で括れる気がしなくもないメンツである点を指摘すると、「自分も若い時期にキツい思いをしてるから、自然と聴き入ってしまうのかな。自分と重なる部分を感じているのかもしれないですね」と、感慨深げに共感を示していたのが印象的だった。

ここで後部座席で優雅なギターを聴かせてくれていた笹久保から、「ヒップホップの人たちって、育った環境を音楽に反映させている人が多いじゃないですか。梅沢さん(タクシー・サウダージ)にとっては秩父に育ったことは音楽にどういった形で表れていると思いますか?」との質問が飛ぶ。「前にも話した秩父の屋台囃子は影響があるかもしれない。でももっと広い意味での〈音の雰囲気〉としては、自分が子供の頃に親父と車でドライヴしたり、バイクの後ろに乗ったりして眺めた街の風景が、記憶としていまでも残ってる。日本の成長期には街に優しい雰囲気があったよね。そういったムードは、ボサノヴァのムードに近いものがあるよ」。それはつまり、〈サウダージ〉ということだろう。

『BOSSA-MONK』に詰まったこだわり

今回の取材テーマはタクシー・サウダージの日本語ラップへの興味に迫ることではあったものの、ちょうど『BOSSA-MONK』のベーシック・トラックを録り終えたタイミングだったこともあり、彼はデモ音源も持ってきてくれた。そこでおもむろに「ラップをずっと聴いてきて、〈こんな感じで何かできたらいいな〉という気持ちは前々からあったから、自然とそうなったのかもしれない」と、〈ラップ・ボッサ調〉とでも呼びたくなる驚くべき新曲“尊いこと”を聴かせてくれた。

普段よりも言葉をギュッとリズミカルに詰め込んだ印象の“尊いこと”は、「ブラジルにいた頃、そのへんのおじさんたちが公園で歌のようなしゃべりの掛け合いで音楽を作って楽しんでいましたね。サンバに近いような音楽だったと思う」という旅の記憶も発案のヒントになったようだ。タイトルにも、〈サウダージ〉を名乗る彼の想いが込められている。「この時代、何でも〈尊さ〉がなくなっているんですよ。最近の人は〈尊い〉という言葉自体を使わなくなった。昔はみんな尊い仕事をしていたけど、いまは規格化されたものが多くて尊さを感じる機会が少なくなった気がするんです」

達観とも無常観とも違うタクシー・サウダージの独特な哲学は、彼が20代で初めて作ったボサノヴァ調の楽曲で、晴れて『BOSSA-MONK』で陽の目を見ることになった“けむり”にも滲んでいる。それはこの曲のコード進行が気に入っているという笹久保が〈けむり〉の意味するものについて「好きだった女の子のことでは?」と訊ねた際、「単純なラヴソングというよりも、自分の欲望も何もかも(煙のように)あってないようなものだから」と答えたタクシー・サウダージの言葉からもうかがえる。「原曲からはコード展開やメロディー、言葉まで何度も作り直しているけどね」

車内で流れる、うっすらとフェイザーの翳りを帯びたアルペジオがサイケデリックな“かんのん”に、『Ja-Bossa』にはなかった新味を感じた。「自分で弾いていたら気持ち良くなっちゃって、それで言葉ともつかないハミングが乗った。自分が体感した内的な宇宙体験のようなものを表現したかったけど、その中身については自分のなかだけに仕舞っておこうかな」。ここでタクシー・サウダージが70年代に全国を放浪していたことを想い出し、サイケデリック・カルチャーと“かんのん”との関連について訊くと……「当時の旅ではカルチャーの名残はあったかもね。今回の曲はそうしたものとは別だけど」とのこと。

タクシー・サウダージのライヴ音源(その1)。冒頭で“かんのん”を演奏。

『BOSSA-MONK』には、『Ja-Bossa』でも取り上げたジョージ・ガーシュウィン“サマータイム”の再録ヴァージョンをはじめ、またも名曲の日本語カヴァーが収められている。なかでも、ムスタキの“Il Est Trop Tard”に挑んだ“時は去りゆく”は、約30年前にシャンソン歌手の金子由香利がヒットさせたカヴァー“時は過ぎてゆく”で知られるが、「もし自分が歌うとしたら無理だなと感じていたので作り直した」というこだわりからもまた、〈言葉とリズム〉にこだわるタクシー・サウダージの美学が伝わってくる。

タクシー・サウダージのライヴ音源(その2)。15:40~“サマータイム”を演奏。

前作から約1年のスパンで2枚目のアルバムを発表したことについて、「半分は、作っていた曲のうちまだ音源にならずに残っているものがあったこと。あとは、自分のなかで〈まだこれだけじゃないぞ〉という想いがあったから」と意気込みをのぞかせる。かと思いきや、「1年に1枚のペースで出し続けたらいいんじゃないですか?」との笹久保からのリクエストについては、「いやいや、この2枚でこれまで自分が持っていた曲は出せたから。あとは気が向いたときにライヴ盤だったり弾き語りの作品が録れたらいいな。あとはなりゆきに任せて」と、マイペースを崩さないのも、いかにもタクシー・サウダージらしい。

車内での音楽談義に夢中になっている間に、いつしか日が傾き空色が茜に染まり始めていた。ドライヴの終着地は羊山公園の頂上にある〈見晴らしの丘〉。秩父市街が見渡せる、茜空の素晴らしいロケーションでタクシー・サウダージは“かんのん”と“サマータイム”の2曲を歌ってくれた。最後に、秩父に住まいながら強烈な個性を磨き続ける2人に、お互いの違いについて訊くと――「僕は梅沢さんとは正反対のことをやってて、秩父に戻ってきて〈秩父〉をテーマに創作をしてる。梅沢さんは自分という〈個〉の内側に向かっていく印象があります」とは笹久保の弁。一方のタクシー・サウダージは「僕はあちこち住んできたから、秩父の良さもわかっているけど、確かにそこにはこだわっていないかもしれない。むしろ自分の表現というか、普通に誰もが歌えるものこそ〈歌〉だと思っているから。日本も歌謡曲の時代は誰もが歌を知っていたし、ブラジル人なんて歌があればだれでも歌うからね」。

「みんな同じより違う方がおもしろいじゃないですか。僕と梅沢さんもやっていることは違うけど、だからこそお互いを刺激し合うことができるんじゃないでしょうか」。人口7万人弱の秩父に、なぜこうも興味深い表現が生まれ続けるのか。その謎は、まだ解明できそうにない。