スタジオがどんどん閉鎖されていくので

こういう本を作ったというところもある

――で、僕の本もそうですけれど、レコーディング・スタジオって20世紀の文化だから、いま書き残しておかないと、失われていく話が多いと思うんですよね。この〈録音術〉は細野さんという一人のアーティストに焦点を当てつつも、アナログ~デジタル~プロトゥールスみたいな録音方式の変遷を追うものになっていたり、でも最後に(2013年作『Heavenly Music』で)リボン・マイクが蘇ってきたり、そういうのがすごくおもしろかった。

「僕自身も85年にデビューして、奇しくもアナログ~デジタル~DAWという変遷を辿ってきているんですよね」

――『音楽列車』の録音はアナログだったんですか?

「そうです、テイチクのグリーンバードというスタジオで。あそこはモニターがアルテックの銀箱で、当時の僕には難しかった。それがクラウンに移ったら、三菱の32トラックのデジタルになって。自分もそうだったし、それが細野さんの音変遷ともクロスしている。そのへん、すべてを追えている世代って健太郎さんや僕がギリギリじゃないですか」

――いや、僕は初めてアルファ・スタジオに入ったのが90年ですから、デジタル(の時代)しか知らないんですよ。自分でエンジニアをやるようになったのは、プロトゥールス以後だし。アナログ時代のことは経験してなくて、だから憧れもある。

「僕はデビュー盤の最後の編集作業をアルファ・スタジオでやったんですよ。エンジニアの土井(章嗣)くん※1と2人で、朝までかけてテープ編集をやった。〈このくらいで切ったらいいの〉とか。そういうアナログ・テープの編集って、見た目でわかる世界だったじゃないですか。でも、それがデジタルになるとブラックボックス化して見えなくなっていく。それはいわゆる打ち込みレコーディングの弊害じゃないかなと思っていて。アナログでやってた80年代は、ミュージシャン、シンガー、プロデューサー、ディレクターがみんなスタジオにいて、いま何をやってるのかが瞬時にわかる時代だったんですよ。でも、MC-4※2で打ち込みとかするようになると、後ろのギャラリーは何をやっているのかわからない。そして今度はプロトゥールスになると、家に帰って直したりしちゃうじゃないですか。アーティストが自分で歌を直して、持ってきたりして。みんなで作ってた時は、みんながわかる状態で仕事してた。ところが(現在は)覗ける人しか覗けない部分が多くなって、それは決して良いこととは思えない。みんなでワイワイやりながら、手間隙かけて作ったものは、音楽に宿る温度が全然違う」

※1 アルファ・スタジオ出身のエンジニア。鈴木総一朗のプロデュース作に数多く参加

※2 YMOが使用したローランドのデジタル・シーケンサー

――それが〈スタジオの空気感〉みたいなことかもしれませんね。

「10年くらい前に、僕はMIDIを止めて、プラグインも全部捨てちゃったんですよ。プラグインはOSを変えたら、使えなくなるじゃないですか。だったらもう、ベーシックなことしかできないようにしちゃおうと。まず、画面を見ながら演奏するのがもう嫌なんですよ。それはここ5、6年の強い傾向ですね。みんなでワイワイを体験しているから(笑)。いまのミュージシャンはあのリージョン画面、コンピューターの箱の中で自由に作るでしょう。それはかつてからすれば、夢のような箱なんだけれど、一方で原始的にやってた音楽の温度ってあるじゃないですか。僕からすると、昔のロックを聴きすぎたせいかもしれないけれど、ザ・バンドしかり、すごく原始的だったと思うんですよ。きっと位相とかもめちゃくちゃで。でも、その音に感動してきちゃった」

――確かに、DAW以後の人達は世代的に感覚がまったく違いますね。

「そう、マイク立てるのは面倒臭いとか、もはやエアー録音はダサイみたいな。でも、マイクを立てたり、スタジオがハコ鳴りをしていたり、というのはすごく贅沢なことで。ハコのアンビエンスをシミュレートして、それはプラグインでも似たようなことはできるとはいえ、やっぱり全然違う。この本のために飯尾くんと会った時、いまでもフェアチャイルドは自分で搬入すると言ってました。あんなに重いのに。でも、それが彼の命なんですよ。フェアチャイルドのプラグインと調整されたアウトボードを持ち込むのとでは絶対に違う。その努力は音に出るし、健太郎さんや僕などはその差異を聞き分けられる世代じゃないですか。でも、同じようなものだとして割りきっていくのがいまの人たちなんだろうな」

――どうなんでしょう? 僕は経験があるから聴き分けられるというのではない気がするんですよ。〈スタジオの音が聴こえる〉を作っていておもしろかったのは、僕はずっとニーヴ※1信者だったんですよ。ところが、本に出てくるスタジオは、調べてみると、ほとんどニーヴは使ってなかったんですね。僕が10代の頃に好きで聴いていたアメリカのレコードは、ほとんどニーヴではなくて、クォードエイト※2が多かったり。当時はスタジオごとにいろいろなコンソールが使われていた。でも、よく考えてみたら、15歳の時にも何となくそれは聴き取っていたんです。イギリスのサウンドとアメリカのサウンドは違う、NYのサウンドと西海岸のサウンドは違うみたいなことは。当時はその理由まではわからなかったけれど、違いは15歳でも聴き分けていたと思うんですよね。

※1 ルパート・ニーヴを創始者とするイギリスのコンソール・メーカー。世界中のレコーディング・スタジオで高い人気を誇る

※2 米西海岸のコンソール・メーカー。ベアズヴィル・スタジオなど、70年代のワーナー系のスタジオに多く使われた

「感受性というか、聴き取る能力は老いてくと衰えていくから、いまの子たちもあるとは思うんですよね。そういうネクスト・ジェエレーションが出てきたらおもしろいな。でも、クォードエイトについては、細野さんが(実際に)使っているのを見たことはないんですけれど、〈自分には品が良すぎる〉と言ってましたね。でも、〈あれが一番いいんじゃないか〉とも」

――抜けの良さとか、中域の明るさとかですかね。

「都内にクォードエイトのスタジオってありました?」

――僕は一度だけ、笹塚の商店街の地下にあったスタジオで、録りに使ったことありますね。細野さんはトライデント※が一番好きだったというのは、この本で知って、ちょっと驚きました。

※デヴィッド・ボウイやクイーンが本拠にしたロンドンのトライデント・スタジオのエンジニアが開発したコンソール

「ナッシュヴィルとか、南部の人はトライデントが大好きなんですよ。木目でカッコイイから。僕も田辺マモルくんのプロデュースで3週間くらいナッシュヴィルに行った時にトライデントを使っていて、それ以来、あの音が大好きになっちゃった。良い感じで歪むんですよ」

――ナッシュヴィルとトライデントって、イメージ的には結びつかないですけれど。

「でも、その時の(現地の)インペグ屋※さんは超ハイファイ志向で、〈ヴィンテージ最高!〉みたいな感覚はこっちではダメだって言われましたね」

※スタジオ・ミュージシャンの手配を行う専門の事務所

――ああ、カントリーの人はそうかもしれない。

「だから、タカミネ※を弾けと。何でオールド・ギブソンとか、そんなことばっかり言ってるんだと、タカミネが世界で一番いいじゃないかと」

※日本で初めて本格的なエレクトリック・アコースティック・ギターを発表した、岐阜県中津川市にあるギターメーカー

――〈シャリーン〉みたいな!

「そう、だから考え方が全然違うんだなと。(アメリカ南部のヴィンテージ志向は)幻想なんだなと」

――おもしろいですね、互いに持ってないものを求めてしまうという。僕は2011年の震災の直後に、LDKスタジオで仕事する機会があって、その時、初めてトライデントを触りました。〈うわ~、これがトライデントの音か〉と、ようやく知った。

「LDKは、去年なくなってしまった。都内でもスタジオがどんどん閉鎖されていくので、こういう本を作ったというところもあります。スタジオもクローズしていくし、知り合いのエンジニアも仕事が減っていく。だから、みんなアイドル(仕事)やってますよ、サウンドは打ち込みで。それが僕との仕事になると、オールド・スタイルで、マイク立てて、となるから(エンジニア側も)きっとおもしろいんでしょうね。〈音楽やってる感〉を戻してあげられるというか」

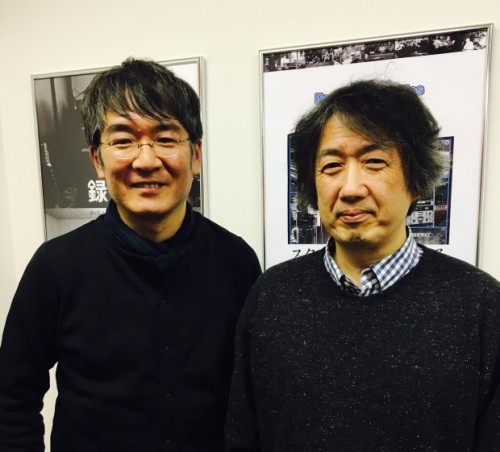

――この本はそういう惣一朗さんのエンジニアへの思いもわかりますね。でも、さっきも言ったように、僕がこの本で初めてよくわかったのは〈鈴木惣一朗さん〉なんですよ。

「え、それは僕がどういう人なのかわかったということですか?」

――端的に言えば、そうです。惣一朗さんとは、いろんなところですれ違ってきたけれど、この本に書いてあるような内面的なことは知らないことばかりだった。アルバムがオクラになった前後のこととか※、あるいは細野さんの事務所で働いていた時代、音楽は一切作らなかったとか。

※89年に、鈴木がエブリシング・プレイ名義で制作したアルバム『POSH』はリリース中止の憂き目にあった。その後、92年にリリース

「あ〜、そのへんはこれまで話したことがなかった」

――それから何よりも、細野さんとの関係。この本にも〈細野さんの音楽を研究するつもりはない〉と書いてあるじゃないですか。それもたぶん、言ったことないですよね。

「ないです、今回初めてです」

――とすると、じゃあ、鈴木惣一朗さんと細野さんの関係って何なんだろうと。ミュージシャン同士というわけでもなく、研究者というわけでもなく、でも、細野さんにこだわり続けている。それが昔から不思議だったんですけれど、よくわからないなりに、その微妙な距離感の在り方がこの本で初めてよく見えたというか。

「5年に一度、平凡社で〈分福茶釜〉という(シリーズの)対談集を作っていて、去年、『とまっていた時計がまたうごきはじめた』というのを出したんですが、それはもっとよくわからない状態。細野さんと僕がのらりくらり、禅問答みたいなのをしていて、結局、そこには言ってしまえば何もないんですよ。ただただそばにいるだけ。だからこそ続いているのだろうし。細野さんに教えを請うとかいうつもりもないし」

――弟子でもないと。

「ただ、30年前は(細野さんに対して)もっと生意気でタメ口だったんですよ。だから、失礼な奴だって、細野さんはおもしろがったんだと思うけれど、でも、さっきの『オムニ・サイト・シーイング』の話もそうだけれど、30年かけて細野さんの凄みがもっとわかってきて、最近は敬語で話す自分が増えている。でも、やっぱりそれもつまんないから、タメ口に戻したりするんだけれど、周りの人は細野さんというと、恐れ多い感じで扱うじゃないですか。それだと、細野さんは裸の王様みたいになっちゃって、もったいないなと思っちゃう。もっともっとおもしろいところがあるから、僕は近付きたかったんですよ。この業界、浮き沈みがあるから、いろんな人が細野さんのところにやってきて、いなくなって、というのを30年かけて見てきました。でも、僕はちょっと離れたところから定点観測している感じ。ただ、2006年に〈東京シャイネス〉で4回くらいライヴをやった時は、ミュージシャンとして一番接近したんです。その時に僕は〈これは危ないな〉と思ったんです。一緒に演奏すると、いろんなことがわかっちゃうから。こういうフワフワした感じは保てないでしょうね」

――そういう意味では、音楽的な関係でもないんですね。

「あの、よくある問答ですけど、僕は音楽が好きなのか、それとも音楽を作っている人が好きなのか? 作品至上主義ならば、すごく性格が悪い人が素晴らしい音楽を作ったとしても、それは素晴らしいって思わないといけないじゃないですか。人とは切り離して、冷静に聴かなきゃいけない。ところが、僕はダメなんですよ。どうしても伝記とか読んじゃう。伝記マニアだから」

――あ〜、そうですか。僕は逆で、なるべく人間性とか知らないほうがいいと思っちゃう。

「その方がフェアだと思います。これは僕の欠点でもあって、どうしても音楽を作ってる人に興味を惹かれちゃう。エンジニアにしてもそう」

――だから、この本があるんですね。僕が人に会わずにスタジオの本を作った、というのと、やっぱり見事に対照的かもしれない。

「例えば、海外の音楽家で僕がポール・マッカートニーを、なぜ、こんなに好きかというと、屈指のメロディーメイカーだから、というよりは、ポールがチャーミングな人だから。バート・バカラックにしてもそう。作品も素晴らしいけれど、作っている本人のキャラクターが気になる人。そこは細野さんは魅力満載で、所作一つ取ってもおもしろいんですよ。煙草の吸い方、歩き方、くしゃみの仕方。おもしろいな〜と思うんですよ」

――なるほど〜。

「ちょっと違う話になっちゃうけれど。最近、僕は落語好きで、林家木久扇さんをよく観に行くんですよ。でも木久扇さんはもう本来の落語をしない。1時間、彦六師匠の話しかしないんですよ。いまの人はもう彦六師匠なんて知らないじゃないですか。でも、いかに彦六師匠がおもしろかったか、という話だけして、それが木久扇さん自身の一級の芸になっている。それを観てて、〈ああ、僕もこれなんだな〉とすごく腑に落ちたんです」