ウォブルによる本格ジャズ/ファンクの境地

パブリック・イメージ・リミテッド(PIL)といえば、まずあの重低音のベースを思い浮かべる、という人も今では少なくなっているのかもしれないが、それはこと初期においてはバンドの大きな特徴であった。そのサウンドと演奏は、バンドにダブの要素を持ち込み、かつてのパンクバンドとはまったく異質なものであることを強く印象づけた。それほどに縁の下からバンドのアイデンティティを決定していたのが、ベースプレイヤー、ジャー・ウォブルだった。

ウォブルはアルバムとしては2枚(ライヴ盤を入れれば3枚)を残し、グループにはわずか2年という短い期間しか在籍していないという事実にあらためて驚くが、しかし、そのPILの初期2枚のアルバムを彼らの代表作として挙げる人は多いだろう。もともとは楽器の演奏などはじめてで、ほぼ素人同然だったというウォブルは、バンド内で初めてソロアルバム、『裏切り』(プロデュースがロキシー・ミュージック、U.K.のエディ・ジョブソンだというのが意外)を制作したメンバーであったが、PILの『メタル・ボックス』の音源を無断で使用したものであったためジョン・ライドンとの確執を深めたことも知られている。しかし、その後は、ホルガー・シューカイやブライアン・イーノやビル・ラズウェルといった先鋭的ミュージシャンとのセッションやコラボレーションを行ないながら、ダブ、ワールド・ミュージック、といった音楽ジャンルを横断する活動を自身のグループ、ジャー・ウォブルズ・インヴェーダーズ・オブ・ザ・ハートで展開するなど、一貫して質、量、ともに充実した活動を行なっている。

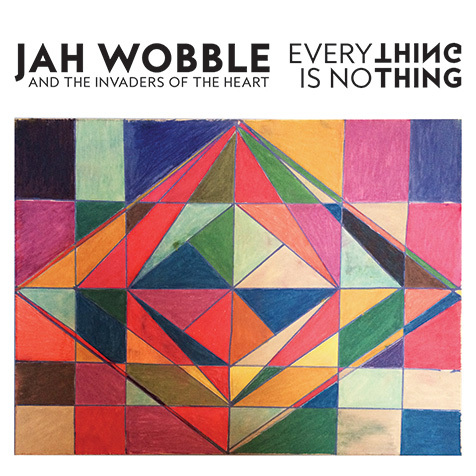

昨年には、PIL時代の楽曲も含めた6枚組のボックスを発表し、ある意味では自身のキャリアを総括しつつ、そして、ここに発表されたのがこの新作だ。キリング・ジョークのユースをプロデューサーに迎え、ジャズ、ファンク、アフロ色を強めつつ、さまざまな要素をミックスさせながら、しかし、これまでになく真正面からそれらのジャンルに取り組んでいるように感じる。その意味では、彼のトレードマークのベースは控え目に感じるかもしれない。しかし、各ソロプレーヤーの演奏は存分にフィーチャーされ、またこのアルバムの白眉である、ホークウインドのニック・ターナーや、フェラ・クティ・バンドのドラマー、トニー・アレンの参加は、どこか完成されすぎの感もなきにしもあらずの楽曲を最終的に、独特で彼らの参加なしにはありえなかっただろう異質なものにしている。

ウォブルがPILからここまできた、との感慨をいだかずにはいられない。