プライマル・スクリームが『Screamadelica』(91年)に続くアルバムを伝説のプロデューサーであるトム・ダウドを迎えて、メンフィスでレコーディングしているということは、当時も〈へぇー〉と思っていた記憶がある。“Movin’ On Up”“みたいな曲がいくつも入った作品になるんだろうなとも期待していた。94年に先行シングルの“Rocks”がリリースされたときも最高だと思ったし、続く“Jailbird”もアーシーなファンキー・ロックでアシッド・ジャズが全盛を迎えていた時代にしっかりと寄り添っていたと思う。

しかし、そのメンフィス録音がボツになったという事実を知ったのはずいぶんあとになってからだった。クリエイション・レコーズのオーナーだったアラン・マッギーがリリースに難色を示し、プロデューサーをトム・ダウドからブラック・クロウズらを手がけていたジョージ・ドラキュリアスにスイッチ。名門アーデント・スタジオで録音された音源は差し替えられて、その行方もわからなくなってしまった。

しかし、ギターのアンドリュー・イネスの自宅地下室でその音源が発見されたことで、 四半世紀を経て、ついに『Give Out But Don't Give Up: The Original Memphis Recordings』というタイトルで日の目を見ることになったのだった。当時、何を思ってメンフィスへと赴いたのか、またなぜお蔵入りしてしまったのかをヴォーカルのボビー・ギレスピーに訊いた。

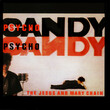

PRIMAL SCREAM Give Out But Don't Give Up: The Original Memphis Recordings Sony CG/ソニー(2018)

当時のぼくたちには、あまりに大人びているように感じたんだ

――そもそもこのアルバムがめざしたサウンドであり、そして『Screamadelica』に収録された“Movin’ On Up”“のようなサザン・ロックに惹かれはじめたのは、どのあたりのタイミングだったんでしょうか?

「うーん、サザン・ロックというよりサザン・ソウルじゃないかな。サザン・ブラック・ミュージックというか。ジェイムス・カーとか、スタックスみたいなレコード・レーベルの曲、そういうのが大きな影響元だったんだ。ぼくたちは『Screamadelica』を出したあとで曲を書いていたんだけど、その大半がバラードで、とてもスロウな曲だった。ソウルフルで、ダークで、ダメージが入っているような感じの。『Screamadelica』はアゲ系のアシッド・ハウスで、恍惚とした超越的なものだったけど、その反動か、スロウでダークな曲ばかり書いていたんだ。そんなものなのかもしれないよね。そのときのフィーリングを反映していたのかもしれないし」

――そのときにはもうアシッド・ハウスには飽きてしまっていて、何か新しいことをやりたいと意思を持って曲作りをしていたのでしょうか?

「アーティストとしては常に新しいものをやっていないといけないからね(笑)。その頃のぼくたちはサザン・ソウルをよく聴いていたんだ。ディープなやつをね。アレサ・フランクリン、O.V.ライト、(ダスティ・スプリングフィールドの)『Dusty In Memphis』(69年)や(エルヴィス・プレスリーの)『From Elvis In Memphis』(69年)まで聴いていた。だから、ロジャー・ホーキンスやデヴィッド・フッドといった(トム・ダウドの作品に貢献していた)マッスル・ショールズのリズム・セクションと一緒にやるのが理に適っている気がしたんだ。彼らはバラードやスロウな曲の演奏にものすごく長けているからね。

それに、トム・ダウドはアレサ・フランクリンやダスティ・スプリングフィールド、ジョン・コルトレーンを手がけてきただけじゃなくて、エリック・クラプトンともやったことがあったから、ギター・ロックもできるってこともわかっていたんだ」

――今回、その音源が発掘されたわけですが、25年ぶりに聴いていかがでしたか?

「とにかく嬉しかったね。聴きはじめてすぐにものすごくハッピーになれたよ」

――でも、当時はその音源に対して複雑な思いがあったんですよね。

「そう、複雑だったね。自分たちの作ったものに確信が持てなかったから。どうして持てなかったのかは……わからない。ぼくたちの誰にもわからないんだ。でも、手を加えようということになって、録音やリミックスをやり直した。思うに……その当時聴いたときは、〈クリーンすぎる〉ような気がしたんじゃないかな」

――もっと猥雑なものを目指していたとか……。

「うん。たぶん、もっとラフな感じのものを想像していたんじゃないかと思うんだ。もっとハチャメチャな感じのもの。もしかしたらバッキング・ヴォーカルやトランペットが気に入らなかったのかも知れないし。あまりに大人びていたような気がしたのかもね。当時にしては良すぎたんだと思う(笑)」

――94年当時、この音源を出すべきときではないと判断したことを、なんとなくは理解できるんです。〈The Original Memphis Recordings〉は青写真であり、やはり『Give Out But Don't Give Up』こそが94年当時の完成形だといまでも思います。なぜなら、94年当時にメンフィス盤がリリースされていたら、あなたたちは単なる懐古主義者になってしまっていたのではないかと考えるからです。『Screamadelica』のあとに、この音源ですから。

「うーん……ぼくにはなんとも言えないなぁ。本当にわからないんだ。やっぱり、クリーンすぎたんだよね、もっと低俗な感じにしたかったんだと思う。低俗というのは語弊がある気もするけどね。ぼくたちはこの音に疑念があった、それは確かだ。自信が持てなかったんだ。“Free”にサックスのソロが入っていてビビったのかもしれないな」