まだ〈J-Pop〉という言葉が生まれていなかった84年。日本の新しいポップスを模索する若手アーティストが集まった、新しいレーベルが生まれた。その名はノンスタンダード。主宰者はYMOを散開(83年)させたばかりの細野晴臣だ。ピチカート・ファイヴ、ワールドスタンダード、SHI-SHONEN、URBAN DANCE、コシミハル、ミカドなどさまざまなアーティストを集めながら、わずか2年半でその活動を終えたノンスタンダードとは、いったいどんなレーベルだったのか。所属アーティストの音源を集めた4枚組ボックス『NON-STANDARD collection -ノンスタンダードの響き-』は、ワールドスタンダードの鈴木惣一朗が監修。細野をはじめ関係アーティストにインタヴューをした資料性の高いブックレットが付き、オリジナル曲に加えて細野晴臣の未発表曲やピチカート・ファイヴのデモ音源も収録された本作は、〈ノンスタンダード大百科〉的な作品だ。そのリリースを記念して、鈴木惣一朗にノンスタンダードの魅力、そして、当時の細野の仕事ぶりについて語ってもらった。

ノンスタンダードの仲間たちは、90年代の息吹を探していた

――まず、ノンスタンダードをスタートさせる前夜、細野さんはどんな状況だったのでしょうか?

「YMOの活動でヘトヘトだったと思う。さらにアルファやYEN※レーベルのプロデュース仕事もあったし、その一方で、歌謡曲の世界で“天国のキッス”(83年)、“ピンクのモーツァルト”(84年/いずれも松田聖子に提供)といったヒット曲を次々と手掛けていて、新しいレーベルを始める余裕なんてなかったはず。それでも、ノンスタンダードをはじめたのは、話の入り口がよかったからだと思う」

――テイチクの社長が、夢で「細野晴臣にレーベルをさせろ」とお告げを受けたという。

「そう。それは細野さんが大好きなストーリーで、その話を聞いて本当にやってみようと思ったんじゃないかな。でも、その頃、実はYENはまだ続いてたんだよ。僕がノンスタからデビューした85年にYENの(レーベル最終作である)『卒業記念アルバム』が出て、それを街のレコード屋に買いに行ったのを覚えているから」

――同時代でも、YENとノンスタンダードはテイストが少し違う気がします。

「YENの活動がテクノ・ポップ・ムーヴメントの充実期だとすれば、ノンスタがスタートしたときにはテクノ・ポップの盛り上がりは過ぎ去っていた。ニューロマンティックとかファンカラティーナとか、小粒のムーヴメントがポツポツあるだけ。シーン全体としては停滞してたときなんだよね。だから、ノンスタのアーティストは〈次に来るべき何か〉に興味を持っていた。それはきっと90年代の息吹のようなもの」

――細野さんも、ノンスタンダードを通じて〈次に来る音楽〉を探していたのでしょうか?

「うーん、わからないけど、はっきりと意識していなかったと思う。そもそも、ノンスタンダードには細野さん以外にも、エクゼクティヴ・プロデューサーの牧村憲一※1さん、伊藤洋一※2さんという2人のブレインがいて、それぞれがアーティストを見つけて出来たもの。例えば牧村さんはクレスプキュール※3にいたミカドやSHI-SHONENを引っ張ってきたし、伊藤さんはURBAN DANCEを、細野さんは(コシ)ミハルちゃんを引っ張ってきた。ワールドスタンダードも細野さんに見つけてもらった。そして、ピチカート・ファイヴは細野さんのマネージャーをやっていた長門(芳郎)さんが細野さんに紹介した。ほんとは長門さんが作ったインディー・レーベルで出す予定だったんだけど、〈細野さんのところから出したほうがいいんじゃないか〉って長門さんが小西(康陽)くんに勧めたんだよね」

――3人の優秀なブレインがいたことでヴァラエティーが生まれたんですね。

「(レーベルのアーティストたちは)言ってみれば、たまたま集められただけで、みんなノンスタで初めて会うわけ。で、当時、僕は仕事もないしヒマだったんで、いろんなアーティストのスタジオを覗きに行ってたの。素朴に〈みんなどうやって音楽を作ってるんだろう?〉と思ったから。そうすると、そこでみんなと話すじゃない? それでなんとなく、僕はみんなの癒着材のようになっていった」

レーベル・カタログを貫く、初々しさやイノセンス

――アーティストそれぞれ個性的ですが、通じあうものもありますね。今回、時系列や音楽性に関係なくバラバラに選曲されているのに、不思議と統一感があるのが発見でした。

「みんな、細野さんのことが大好きだっていうのは共通しているから。それぞれは細野さんとはコミュニケーションしていたし。あと、同じスタジオを使って同じエンジニアでやってるから、サウンド面で統一感が出たのかも。当時、僕らは1日中、誰かがスタジオに入っていたからね。1日スタジオにいて、クリックの音をひとつ入れて帰るとか、めちゃくちゃなことをやってた」

――デビューしたばかりなのに贅沢ですね。ノンスタだから許されていたのでしょうか?

「いや、ホントはダメだったんじゃないの。だからノンスタは2年で終わってしまった(苦笑)。いまはPro Toolsが普及して家でもレコーディングできるようになったけど、当時は1日中、スタジオにいてもとにかく時間が足りなかった。みんな、こだわり派だったからね。それにワールドスタンダードとピチカートは、それまではまったくスタジオ経験がなかったから手探りだった。僕たちにとってプロのスタジオでレコーディングできるのは夢だった。でも、細野さんはデモ・テープの感じが好きだから、〈デモ・テープのまんま出しなよ〉って必ず言う。ゲルニカのファースト※が4トラックで録ったデモ・テープの音源をそのまま使ってたんだけど、〈ワルスタもそうしたら〉って細野さんに言われて、〈スタジオで録るのが夢なのに!〉 って文句を言ったりしてたね。といっても、スタジオを使うのは初めてだから作業が異常に遅い」

――その不器用さが良いんじゃないですか。今回のボックスを通して聴いて、クレスプキュールとかチェリー・レッドとか、当時の海外のインディー・レーベルに通じる初々しさを感じました。

「そのあたりのレーベルはもちろんみんな聴いていただろうし、細野さんの頭の隅にもあったかもしれない。だから今回のボックスでは、そういうレーベルの初々しさやイノセントを意識して曲を選んだところもあって。URBAN DANCE※の忍君(中心メンバーの成田忍)が選曲を見て〈鈴木くんらしくていいね〉って言ってくれたんだけど、今回選んだ曲は必ずしもグループの代表曲ではない。自分の曲も含めて時代を感じてしまうものは外させてもらった。そして、選んだ曲は音楽性や時代別に分けずにシャッフルして並べることにした。いまサブスクで音楽を聴いている人たちはプレイリストで自由にシャッフルしてるだろうし、バラバラに並んでいる感じが初々しさにも通じるかな、と思って」

――わかります。音楽を聴きはじめたときに作ったミックステープみたいな感じですよね。好きな曲をどんどん入れていく。

「ミックステープって想いだけで言ってみれば雑でしょ? (今回のボックスも)選曲的にはアマチュアっぽいっていうか。BPMとかキーを揃えてDJ的に並べるのは、もはや古いんじゃないかと思って」

みんな、〈日本語のポップスってなんだろう?〉と考えていた

――さっきもお伝えしたように、そうやってシャッフルすることで、バラバラななかにも統一感が見えてくる。その共通点のひとつが、多くのバンドが60年代ポップスを研究していたことです。例えばSHI-SHONEN※は、60年代ポップスとテクノを見事に融合させています。惣一朗さんが書いた本作のブックレットによると、当時は60年代ポップスについて話すことさえタブーで、時代に葬り去られた音楽だったそうですね。それを自分たちなりに咀嚼しようとしたSHI-SHONENを、惣一朗さんはどんなふうに見ていたのでしょうか?

「彼らの『Singing Circuit』(85年)は、タイトルも内容もヴァン・ダイク・パークスの『Song Cycle』(67年)のもじりで、それが驚異的だった。続く12インチの『Do Do Do』(85年)ではモンキーズとかジョン・セバスチャンとか60年代ポップスを意識してポップスに回帰していく。そして、『2001年の恋人たち』(86年)っていう、戸田くんなりの〈サージェント・ペパーズ〉みたいな作品を生み出すわけだけど、それがわずか1年間の出来事だということにあらためて驚くよね」

――60年代ポップスを再評価してモダンなサウンドで咀嚼する。それって90年代の渋谷系の方法論のひとつですよね。

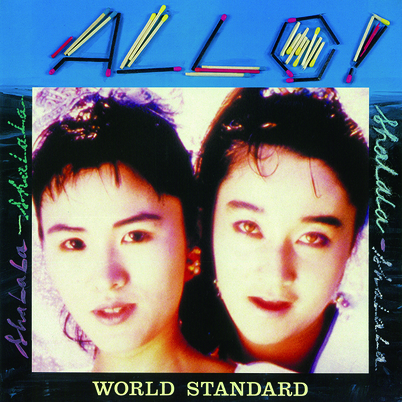

「そう。そして、それをみんな日本語ポップスとして成立させようとしていた。ブックレットのインタヴューで忍くんが言っていたけど、太田裕美さんのラジオ番組に出たとき、太田さんに〈どうして英語で歌ってるの?〉と言われて〈ガーン〉ってなったらしい。そこでショックを受けた忍くんは音楽に対して素直だった。だから、URBAN DANCEの『Two Half』(86年)っていうラスト・アルバムでは日本語に回帰していくし、ワールドスタンダードも『アロー!』(86年)で日本語をやる。そして、ピチカートの小西くんも日本語の歌詞を深く追求していく。80年代半ばはみんな、〈日本語のポップスって何だろう?〉と考えていたんだね」

――テクノの次にくる音楽、というトレンドではなく、もっと大きなテーマに向き合っていたわけですね。

「思えば70年初頭に、(内田)裕也さんと細野さんたち(はっぴいえんど)が〈日本語でロックはできるのか〉という問題を激論していたわけで。それから10数年が経って、ノンスタのアーティストたちも日本語のポップスについて悩み考えてたんだよね」