骨に届く!? 全く新たな解釈の静寂したガムラン世界

ほとんど先入観なくCDをかける――と、おもわず、ふりかえった。部屋に誰かがいるわけもない。ましてやゴングがあるわけじゃない。でも、発音している何か、誰かなどいない(はずな)のに、ひびきは肌に、いや、筋肉に、骨に、届くのだ。アタックがないからよけいに発生源があいまい、とでも言ったらいいか。

このひびきにふれ、ひびきを浴びているとき、作曲家の名や演奏グループの名は意識しなかった。しなかった、というのはウソかもしれない。ときに、浮かびあがってくるメロディのかたちや、ウィンドチャイムらしき音色のとおりすぎや、高音と低音との時間のさまや、たぶん演奏者や舞踊手のみうごきや〈藤枝守〉に意識がむかったりもしたのだが、そんなことより、ひびいている音楽の匿名のありかたに、ガムランという楽器の、音響が、音楽がそこにあることだけで満ち足りていた。

藤枝守が前世紀末から手掛けている作品の音楽は、筝や笙、クラヴィコード、ケルティック・ハープと、洋の東西を問わないながらも、調律が決められつつ、あるプリミティヴな音のありようを思考=試行=志向する楽器にゆだねられている、ゆだねられているようにみえる。しかもただ楽器が、発音する媒体が、音のうつわが、というだけでなく、特定の演奏家とともに音楽を手さぐりしつつ、作曲家と演奏家が匿名へとむかい、音楽をする/音楽がうまれるオリジンにふれようとするかのようで。聴くには先入観もかまえもいらない。でも、つくっている側は、作曲家と演奏家の側は、ひじょうに丹念に、繊細に音を、音のタテ・ヨコ・ナナメのありようを考えぬいている。そこが、そう、逆に、いまそんなことをせずとはすまない音楽家の業なのかとおもったりもするのだったが。

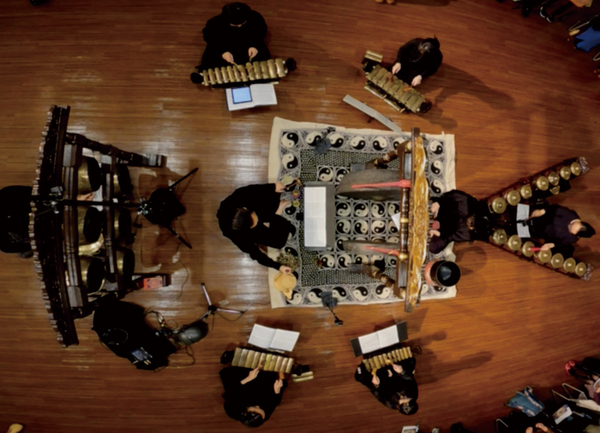

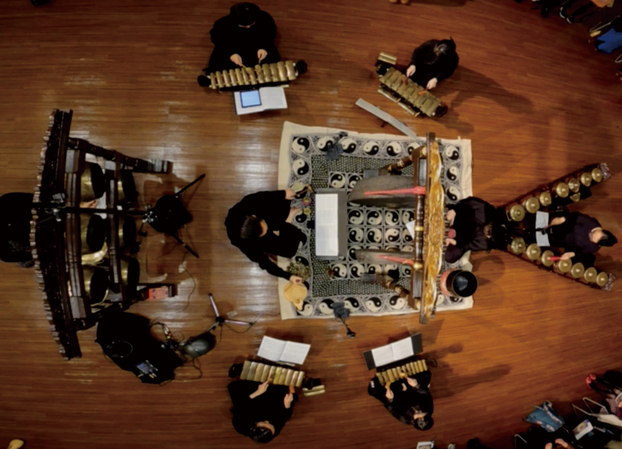

『ガムラン曼荼羅』、これはいかにもある特定の人びと、コミュニティの音楽でありそうでいながら、どこにもない、誰のでもない、逆に、どこにでもある、誰のでもある、誰にでもひらかれた――。