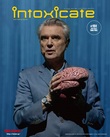

撮影/佐藤拓央

VIJAY IYER――SELF TAUGHT 〈独学の陰謀〉

ヴィジェイ・アイヤー・トリオのステージは素晴らしかった。ベースのステファン・クランプ、ドラムのマーカス・ギルモアとの有機的で生々しくもあるコンビネーションは、このトリオによるこれまでの優れた録音以上のものを見せてくれた。この二人を選んだ理由をまず尋ねると、「誰も僕のことを知らない時に〈一緒に演奏したいんだけど〉と言って、〈いいよ〉と言ってくれたからだよ(笑)」といきなりアイヤーにはぐらかされた。いや、それはほんとうのことを言っていたのだと、このあとの彼の話を聞いて分かった。「姉がピアノを演奏している横で自分は戯れて一緒に演奏したのが始まりで、実はちゃんと先生について習ったことは一度もなくて、自分でどんどん実験したり、演奏してみたりということでここまできた」

誰のお墨付きもなく、すべてが独学だったと言い切るアイヤーの言葉は自信に満ちていた。「自分の周りの世界が先生だった。あとは先輩のミュージシャンたちが本当に度量が広くて僕がいろいろ聞いたりやったりすることを許し、とても寛容だった。ほんとうに現場で覚えてきたというのが正しい表現かもしれない」

大学では物理学を専攻し、インド系アメリカ人としての立場からの発言や行動も積極的におこない、ハーバード大学の音楽教授にも就任したアイヤーには、知的なイメージが必要以上にまとわりついているように思えるのだが(そして時に彼自身がそのことに苛立ちも見せるが)、トリオのステージからも、またラッパーで詩人のマイク・ラッドとの継続的な録音などからも、ストリートが教えた雑多で混交する記憶とそこからの更新を聴くことができる。それはジャズに対してのこういう発言からも伺えた。「人はジャズの歴史みたいなことを言うと、ジャズが生まれた最初の50年しか引き合いに出さないことが多いが、よくよく考えてみれば100年くらいの歴史を持っている。あとの50年のうちの最後の20年で僕は演奏を始めて、そのとき影響を受けた先輩たちは、その50年で頑張ってきた人たちで、そうやってどんどん新しいものが受け継がれているのがジャズの歴史だと思う」

〈先輩〉であるスティーヴ・コールマンからの紹介で、当時まだ16歳だったマーカス・ギルモアに出会い、そのドラムの〈対話的な演奏〉に常に刺激を受けてきたという。「自分独りでやるのではなくて、相手のものに反応して自分も何か返す能力に秀でている」。それはステファン・クラ ンプもそうであり、さらに言えば、アイヤーの演奏自体がそうした〈対話〉から常に生まれる音楽を形にしてきた。だから、アイヤーの音楽には真に開かれたものを感じるのだ。