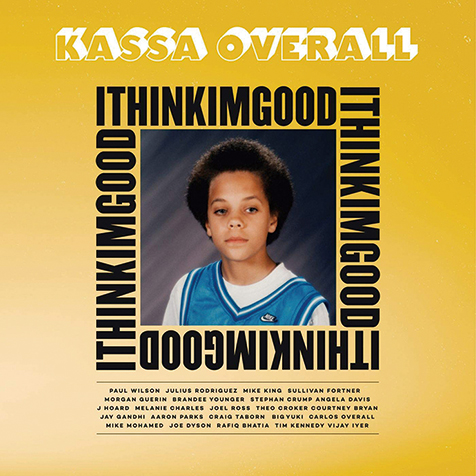

アート・リンゼイやロイ・ハーグローヴ、ジャイルス・ピーターソンも認めた才能。最新作はより折衷的なサウンドで新たなフェイズに踏み込んだ意欲作にして傑作

カッサ・オーバーオールは、アート・リンゼイにドラマーとしてフックアップされ、ロイ・ハーグローヴにその才能を見出され、ジャイルス・ピーターソンのお墨付きを得たブルックリンのMC/シンガー/プロデューサー/ドラマー。ジャイルスのレーベル、ブラウンズウッドからリリースされる彼の最新作『I Think I’m Good』は、BIG YUKI、ジョエル・ロス、セオ・クロッカー、ブランディー・ヤンガー、アーロン・パークス、ヴィジェイ・アイヤーといった豪華ゲストを迎え、雑多で折衷的なサウンドを奏でている。前作『Go Get Ice Cream And Listen To Jazz』は、ジャズのパフォーマンスとヒップホップのプロダクションが合体した稀有なアルバムだったが、彼は同作を振り返りつつ、こう語った。

「父親がジャズのレコードを自分に聴かせてくれて、ジャズ・ドラムを叩くようになった。でも、ヒップホップは自分で見つけ出した音楽で、自分の世代のものだという気がしていた。ジャズ・ドラムは真剣に習っていたので、よりシリアスに音楽と向き合ったんだ。でも、ヒップホップはエキサイティング。楽しみながら聴くことができた。ジャズとヒップホップを組み合わせるのは、ジャンルの折衷を超えて、ジェネレーションを組み合わせることでもあったんだ」

そうした意識を踏まえて制作された新作だが、明らかに新たなフェイズに歩を進めている印象を受けた。具体的には、ジャズとヒップホップの単純な足し算や掛け算ではない、ということ。ジャズやヒップホップやレゲエやソウルなどを、ひとつの鍋の中で極限まで煮詰めた結果、個々の具材はスープの中に溶けてしまい、原型を留めなくなっている。そんなフィーリングが新作にはある。カッサはこの意見に同意し、こう語ってくれた。

「これまでは、あるジャンルとあるジャンルの共通項を見つけて音楽を作っていたけど、今回は合わないものを合わせるっていうやり方をしてみた。例えば、“Please Don’t Kill Me (feat. Joel Ross & Theo Croker)”という曲だったら、楽器的にはマイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』のようなムードがあるけど、ダブのようなエフェクトが入って、結果的にレゲエのカラーも含まれている。また他の曲では、ボブ・マーリーの『バーニング』と、2Pacの『オール・アイズ・オンミー』をどうやったら繋げられるだろう、とかね。全部好きだけど実際にやるのは難しいし、すぐに台無しになってしまう。新作ではそれらをどうにかまとめたんだ」

コラージュ・ワーク的なサウンド・メイキングはカニエ・ウェストからの影響もあったそうだが、新作は近年のカニエをも凌駕する革新性と強烈なオリジナリティを獲得している。音響面ではカッサが敬愛するリー・ペリーとの共通点も窺えるように思う。それにしても、このオーガニックでありながらサイケデリックな色彩を帯びた重層的なサウンドは、どのように生れたのだろう。

「例えばクレイグ・テイボーンが参加している“Show Me A Prison (feat. J Hoard & Angela Davis)”で言うと、彼のライヴ演奏をレコーディングして、それを僕の家に持って帰ってチョップして、そこに歌詞をつけてパフォーミングする。それをレコーディングして、またチョップしてっていうことを、4~5回繰り返す。それをライヴで披露してみて、機能しなかったらそこをまた改善したりする。つまり、曲を作る過程でパフォーマンスしているようなもので、スタンダップ・コメディアンがプレイによって受けるかどうかを探りながらステージに立つのに似ている」

先ほどカニエからの影響について記したが、カッサは「根本の部分で自分と同じことをやっているミュージシャンはいない」と断言する。進取の精神に富みながら、人懐っこさもあり、何度聴いても新たな発見がある。折衷的ではあるが、ポップ・ミュージックとしても十全に機能する本作は、様々な層のリスナーに訴求力を持つことだろう。

カッサ・オーバーオール(Kassa Overall)

ジャズ・ミュージシャン、MC、シンガー、プロデューサー、そしてドラマー。米シアトルに生まれ、現在はNYを拠点に活動を展開。ロイ・ハーグローヴ、ロバート・グラスパー、クリス・デイヴに続くNYジャズ・シーンの最前線を行く新たな大器として期待されている。