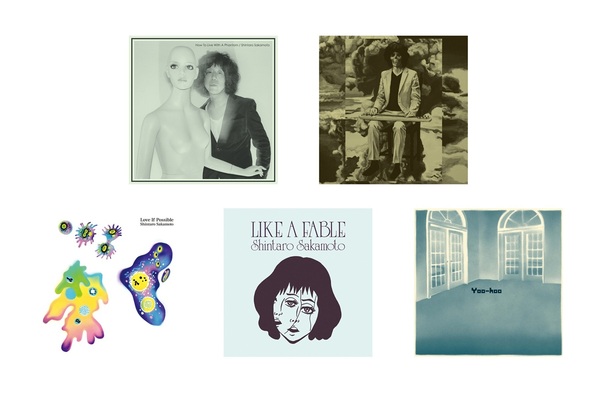

『B-SIDE』(2007年)

iTunes Storeの登場以降、〈シングル〉は文字通り単曲の配信が当前になってしまった。ストリーミング全盛の現在ではもはやそれが前提だが、そこで失われてしまったのがシングルのB面やカップリングの文化。そんなレコードやCD時代の豊かさや楽しさを、この2枚組B面集は思い出させてくれる。BUMP OF CHICKENにも『present from you』(2008年)という優れたカップリング集があるが、B面やカップリングとはアーティストにとって実験や探求の発表だったり、気張らないリラックスした顔や本音を見せる場だったりするのだろう。それは、本作を聴いてもよくわかる。こうやってまとめて聴いてみると、Mr.ChildrenのB面には変化球も多いが、凝ったアレンジのポップナンバーよりロックカルテットとしてのバンド感の強い曲が多く、彼らのコアがあらわになっていると感じた。初期の魅力が詰まった佳曲“君の事以外は何も考えられない”(“抱きしめたい”のカップリング)から始まり、ピアノを中心にしたドラマティックな別バージョン“くるみ -for the Film- 幸福な食卓”(“しるし”のカップリング)で締める本作は、まさに〈裏ベスト〉なのだ。各曲を見ていくと、スターモデルの苦悩を皮肉まじりに歌った“デルモ”、飾り気がなくブルージーなフォークソング“独り言”、性的なテーマから温暖化という環境問題(現在の言葉で言うと〈気候変動〉)までを扱ったファンクナンバー“こんな風にひどく蒸し暑い日”(“Sign”のカップリング)など、非常に多彩。“旅人”(“マシンガンをぶっ放せ -Mr.Children Bootleg-”のカップリング)、“Heavenly kiss”(“口笛”のカップリング)、“ひびき”(“しるし”のカップリング)といった人気曲は、いずれもオリジナルアルバムに入っていないのが惜しい名曲だ。Mr.Childrenの曲としては極めて異色なヒップホップのブレイクビートがクールな“雨のち晴れ Remix version”(“【es】 〜Theme of es〜”のカップリング)は、登場人物の日記を読む桜井の声が歌詞の物語に立体感を与えており面白い。渋谷でのゲリラライブを捉えたソウルフルな“フラジャイル”(“シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜”のカップリング)は、バンドのライブアクトとしての勢いを伝えている。重要なのは“1999年、夏、沖縄”(“NOT FOUND”のカップリング)である。桜井がリスペクトする吉田拓郎などの70年代フォークを思わせる骨太な曲で、沖縄の基地問題から個人的な内面の吐露や告白へと一気に飛躍し、微かな希望に着地しようとする様がMr.Childrenというバンドの道程のよう。なおCDの隠しトラックである“ニシエヒガシエ”のリミックス2曲は、配信版には未収録。 *天野

『SUPERMARKET FANTASY』(2008年)

2000年代後半にバンドと出会った、特に若い層による支持が厚い新たな代表曲“HANABI”。ドラマ「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」シリーズの主題歌だった同曲は、Mr.Childrenの作品中、YouTubeやストリーミングサービスで最も多く聴かれている。マイナーコードが醸す憂いと切なさ、サビでの解放感、〈もう一回 もう一回〉と切なく繰り返す発明的な歌詞が見事な名曲だ。そんな“HANABI”を収めた本作は、いわゆる〈国民的バンド〉としての地位を確立し、模索や葛藤を続けながらも横綱相撲をとっていたMr.Childrenの充実した2000年代を代表する一枚だろう。軽快さとストリングスの壮大さが融合した“口がすべって”、優しくシンプルな原点回帰的フォークロック“水上バス”、キラキラしたウォール・オブ・サウンドを聴かせる“東京”、お得意のハチロクで跳ねる“ロックンロール”、アコーディオンの音色が印象的な“羊、吠える”など、中盤は饒舌なアルバム曲が占めている。歌詞は自虐や皮肉も効いているが、社会・世間と個人の対峙がやはり鍵になっているところがいかにも桜井節。そんな本作は、“my confidence song”(“innocent world”のカップリング)との関係が気になる“終末のコンフィデンスソング”で幕を開ける。ツアータイトルにもなった同曲は、ネット社会や消費社会を皮肉り、〈評論家〉や〈批評家〉を槍玉に挙げながら、〈足元や目の前を見よう〉と呼びかける、地に足がついたメッセージソングだ。森本のジャケットや森本発案のアルバムタイトルも消費社会と関係があり、タイアップ曲と安易な消費の関係を前向きに捉えようとしている(実際、彼らの2000年代以降の作品はタイアップ曲の割合がかなり増えた)。そういった〈音楽と消費〉を巡るここでの苦闘は、のちの大作『REFLECTION』や非タイアップの新曲で固めた最新作『miss you』での挑戦に表れているのでは。そしてアルバムのテーマソングと呼びたいゴージャスなポップナンバー“エソラ”は、そんな〈音楽〉そのものについての歌でもある。白黒をはっきりさせたい欲望が渦巻く世界に対して、白と黒の間のグラデーションを求める自問自答を埋め込んだ名バラード“GIFT”も収録。 *天野

『SENSE』(2010年)

セールス面でも爆発的ヒットを記録した前作に次ぐ本作は、『Atomic Heart』→『深海』の流れにも近い、Mr.Childrenが再び〈潜った〉作品だ。アルバムタイトルや収録曲がリリース日の直前まで一切伏せられていたこと、さらに配信でのリリースはあったものの、CDシングルが1枚も収録されていないという点も、彼らなりの時代の潮流に対する反抗だったのかもしれない。ブリーチングするザトウクジラのジャケットも印象的な本作には、映画「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」の主題歌“fanfare”、NTT東日本・NTT西日本のCMソング“365日”という大衆にリーチした2曲が存在するなか、聴く者の高揚感を誘うメロディーと比喩表現における新たな扉を開いたリード曲“擬態”、まるで劇場の演目のために書き下ろされたかのようなドラマティックなスローチューン“ロザリータ”、本作リリース前に劇場公開されたドキュメンタリー映画『Mr.ChildrenSplit/Split The Difference』のエンディング曲として注目されていたバラード“Forever”など、1曲1曲が強い存在感を放つ。久々のアップビートなデジロック調の“ロックンロールは生きている”や、過去の楽曲の要素を忍ばせた“Prelude”含め、ポップに振り切った前作の反動とモンスターバンドとしての本質をバランスよく配置したアルバムだ。 *小田

『[(an imitation) blood orange]』(2012年)

デビュー20周年を記念したベスト盤『Mr.Children 2001-2005 <micro>』『Mr.Children 2005-2010 <macro>』を経て辿り着いたオリジナルアルバムには、2011年に起こった東日本大震災による影響がダイレクトに刻まれている。震災後に配信リリースされた“かぞえうた”が当時桜井が抱えていた苦悩と希望を鮮明に映し出しているが、全体として〈世間からMr.Childrenとして求められていること〉に対して全力で応える、そんな力みも感じる作品だ。“hypnosis”“常套句”“祈り 〜涙の軌道”といったバラードがアルバムの大半を占めるが、リズム隊の心地よい疾走感と小林武史による軽快なピアノ、そこにブラスがアクセントとして加わるポップチューン“Marshmallow day”あたりは、地に足はつきながらも夢見心地な気分にさせてくれる。タイトルから意味深な“過去と未来と交信する男”、何気ない日常の風景を世界中の悲劇と繋げる“イミテーションの木”など、桜井の作家性が光る楽曲もある。タイアップが重なり過ぎたことにより新鮮さが薄まった点も含め、全体を通してMr.Childrenの迷いが感じられる1枚ではあるが、本作が存在しなければ続く『REFLECTION』は生まれなかった。 *小田