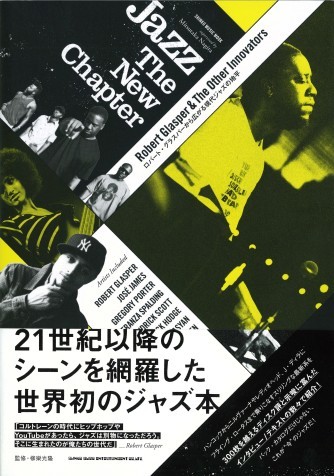

ロバート・グラスパーを中心に、新世代による〈21世紀のジャズ〉をまとめた書籍「Jazz The New Chapter」。今年2月に刊行されるやいなや大反響を巻き起こした同書は、〈グラスパー以降〉というキーワードと共に、刺激的な現代進行形のジャズ・シーンの面白さをジャズ・ファンのみならず、多くの音楽ファンに知らしめることとなった。

そして、第1弾の余波がまだ続くなか、新たな動きが目まぐるしく起こりさらなる活況を呈するジャズの最前線をドキュメントするために、9月には第2弾「Jazz The New Chapter 2」が刊行されたばかり。

こちらも第1弾と同様に大きな話題を呼んでいるが、はたしてこの〈JTNC〉旋風を巻き起こした張本人たちは一体どんな人物なのだろうか? 今回は、その仕掛け人である2人――監修者の柳樂光隆(ジャズ評論家/音楽ライター)と担当編集者の小熊俊哉(CROSSBEAT)に話を訊くことで、この人気シリーズ誕生の秘密に迫ってみた。

「Jazz The New Chapter 2」を作った理由

――2月に「Jazz The New Chapter」が刊行されて、それから半年ちょいという短いタームで「Jazz The New Chapter 2」が登場することになったんですが、この第2弾を作る着想というかアイデアはどのタイミングで生まれたんですか?

小熊「おかげさまで第1弾が好評なのもあって、本も再版になったし、ユニバーサルからJTNCとコラボした再発やコンピの話もいただいたりして。いろんなレーベルから連絡がくるようになったし、反響の大きさに驚いているうちに、短いスパンでもう1冊出せるだけの環境が整っちゃったんです」

柳樂「あとサマソニか」

小熊「あー、そうそう。なんかグラスパーが来るっぽいなっていう話は5月ぐらいの時点であったから。関連アーティストの来日が次々と決まったのも大きかった」

柳樂「JTNC1の構想の時点でやりたいことをたくさんリストアップしてたんですけど、実はほとんどできてなくて。ここ20年とか15年とかの空いているところを埋める作業みたいなつもりでいたので、(その作業をクリアにするために、企画の多くを)だいぶ削ってるんですね。2をそのうちやりたいねっていう話はしていたので、あとはタイミングをいつにするかっていう感じだったんだけど、フライング・ロータスも(新作が)出るみたいな話になったから、もうやっちゃうかって」

小熊「ホントに面白い新譜が続々と出ちゃってて、もう十分これだけで1冊作れちゃうなっていうのもありましたね。1が出た直後に、クリス・バワーズっていうグラスパーよりもっと若い世代の人が出てきて、グラスパーの活躍のあとにもっと自由ななにかをやろうとしてるっていう動きが表面化して、そのバワーズに追いつくか追い越すかみたいな感じで、他のミュージシャンたちもそういう動きを見せている状況が現実のものになりつつあって、これはもう1冊作れちゃうなって」

――JTNC1が2000年代以降をギュッとまとめる感じだったとしたら、JTNC2のコンセプトは一言で言うと〈いま〉って感じですか?

柳樂「そうですね、いま起こってることっていうか、1でやったところで特に力を入れたところを、さらに特化してやった感じです」

小熊「最初の100ページぐらいはそうなのかな。フライング・ロータスなど前回よりももっとキャッチーなものも盛り込んで、本人たちの発言も取れるだけ取って。前半では〈いま〉のジャズの動きを浮き彫りにすることがあった一方で、後半ではもっとすごい濃密な〈論〉をやるっていう。〈もっとディスクガイドっぽい作りにしなくて大丈夫かな?〉っていうのは前号の自分の中で不安としてあったんですけど、本が出てからの反応を見ると、ディスクガイド部分以上に〈論〉が面白いとか、みんなの書いてる原稿のクォリティーが高いっていうところがすごくウケていたので、だったら〈2〉もそこを基本的に継承するべきだろうなと」

柳樂「〈ただのディスクガイドにしたくない〉みたいな話も作るときに結構してたんですよ。掲載何百枚とか千枚とかっていうのをやることにあんまり面白みを感じないねって。やっぱりいま起きてることの流れを切り取るほうに力を入れたいっていう話をしてて。(1と2の間の)期間も半年だし、前回ほどは(載せるべき)ディスクもないだろうっていう感じだったんで、だったらここぞと〈論〉を詰め込めるんじゃないかと」

小熊「今回、帯にはもう〈何枚載ってる〉とか入れてないんですよね。前回は入れたけど、そこでいちいち競わなくていいかなって。やっぱり、人間はそんな一度に聴けないんで」

柳樂「うん、そんなにたくさん聴けないもんね(笑)」