ジャズ・シーンを牽引する鍵盤奏者、ロバート・グラスパーが、デリック・ホッジ(ベース)、ジャスティン・タイソン(ドラムス)、クリスチャン・スコット・アトゥンデ・アジュアー(トランペット)、テラス・マーティン(シンセサイザー/ヴォコーダー/サックス)、テイラー・マクファーリン(シンセサイザー/ビートボックス)という名うての音楽家たちと新たなバンドを本格始動させた。

彼らの名は、R+R=NOW。まさに〈オールスター・バンド〉の冠がふさわしい彼らが、この度デビュー・アルバム『Collagically Speaking』をリリースした。さらに、8月には単独来日公演を、9月には〈東京JAZZ〉への出演を控えている。

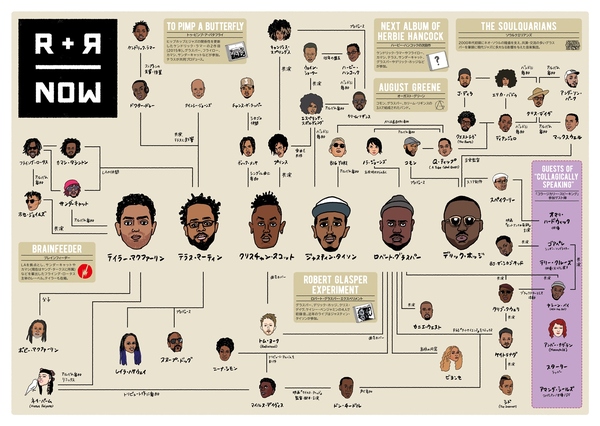

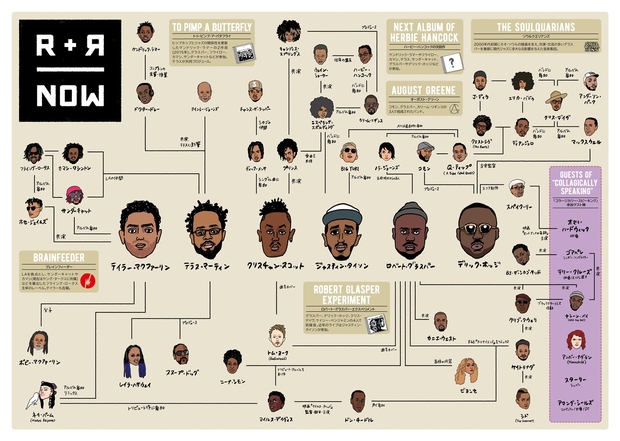

現在のジャズ・シーンの顔役とも言えるこの6人の音楽的なコネクションを視覚化するため、「Jazz The New Chapter」シリーズの監修者・柳樂光隆と、同シリーズの初代編集担当である小熊俊哉が〈R+R=NOW 人物相関図〉を作成した。

Mikikiではその相関図を使用し、柳樂と「Jazz The New Chapter 5」でも筆を揮う気鋭の書き手、本間翔悟を交えた対談取材を実施(小熊が進行を担当)。R+R=NOWから現在のアフリカン・アメリカンの音楽シーンを広く、そして深く見渡すような濃密な対話の一部始終をお届けしよう。

『ArtScience』の〈トラック感〉からR+R=NOWの〈セッション感〉へ

――ロバート・グラスパー・エクスペリメントの『ArtScience』(2016年)からR+R=NOWへの流れというのも、改めて整理しておきましょうか。

本間翔悟「ここ最近のグラスパーは、プロデューサーとしての鋭さが際立っていると思います。『Black Radio Recovered: The Remix EP』(2012年)でリミックスを任せたのは9thワンダーやピート・ロックで、ガチガチのヒップホップだったのが、『ArtScience』ではまるごとケイトラナダに頼んでしまうというのも、やっぱりグラスパーのセンスの表れだと思いますし」

柳樂光隆「あれはきっと、『The ArtScience Remixes』を作るところまでが『ArtScience』のセッションだったんですよね。『ArtScience』で素材を作って、『The ArtScience Remixes』で完成したという感じがあります」

――ケイトラナダ自身がJ・ディラやグラスパーのフォロワーですよね。彼はカナダ出身で、近いところにいるバッドバッドノットグッドも完全にグラスパー・フォロワーだし。

柳樂「“Glasper”って曲まで作ってるもんね(笑)」

――カナダの音楽家には、アメリカを客観的に見てきた歴史があるじゃないですか。そういう視点を持つケイトラナダやバッドバッドノットグッドが、いまでは独自の音楽性を確立して、チャンス・ザ・ラッパーやケンドリック・ラマーの周辺で重用されているのもおもしろい。

柳樂「J・ディラ的なリズムやネオ・ソウル的なハーモニーって、もはや基礎教養なんでしょうね」

本間「一周しましたよね」

柳樂「いまはもう、そこを通らないと次のセオリーにはいけないんだと思う。みんなそれを通過したうえで、その後に自分の音楽を探さなきゃいけない、みたいなモードになっているんでしょう」

――『ArtScience』は『Black Radio』(2012年)の音とはだいぶ違ったから、リリース当時は驚いたファンも多かったと思いますけど、R+R=NOWのアルバムが出たことでようやく理解できるところもあるのかなと。

柳樂「そうかもしれないですね。『ArtScience』もサンダーキャットやテラス・マーティンの作品と近い雰囲気がありましたし」

本間「シンセサイザーの音色がそうですよね」

柳樂「あとは、やっぱりプリンスですね」

――『ArtScience』ではネオ・ソウル的な〈トラック感〉というより、ジャズの〈セッション感〉を、ロック的な解釈も含めて出していた。それが、R+R=NOWではもっと別の形で表れている。

本間「『Collagically Speaking』を聴いて、デリック・ホッジの『Live Today』(2013年)を思い出したんです。即興ではないんですけど、ガッチリ作曲しているわけでもなく、演奏している間にハプニングが起こって、それが自然と曲になっている、という感じですよね」

柳樂「言われてみればデリック・ホッジっぽいね。あとは、クリスチャン・スコットがちゃんとトランペットを吹いているシーンがあまりないですよね」

本間「そうですね。トランペットがサウンドの一部として使われている曲のほうが多い」

柳樂「ヴォコーダーやシンセサイザーと変わらない感じだよね」

本間「先行シングルだった“Resting Warrior”やクリスチャンが作曲したと言っている“The Night In Question”では思いっきり吹いているところもあったりするんですけど、他の曲では、いままでの彼とは違う感じのプレイが聴けます」

〈とりあえず行って弾く/吹く〉ジャズへの回帰

――柳樂さんは今回のアルバムについてどう思いました?

柳樂「80年代のマイルス・デイヴィスっぽい感じがありますよね」

――というと?

柳樂「わりと即興一発録りっぽいんだけど、ファンク的ではないし、いわゆる〈普通のジャズ〉のように音が機能的に組み合わさっているというよりは、レイヤーっぽい音で、プレイヤーが入れ替わり立ち替わり演奏する、そして音に空間性があるというところですね。一発録りだけど質感が多重録音っぽいというか。それに、ジャスティン・タイソンのビートはわりと硬くてジャスト。そういうところが80年代のマイルスやプリンスの作品に近い」

本間「クリスチャン・スコットのトランペットとシンセの音が被っていく感じが、80年代のマイルスっぽい。でも、それも彼が自分のアルバムでやっていることとは別物ですね」

――彼が発表した近年のアルバムはもっと尖っているし、本人の演奏が前に出ている印象です。

柳樂「クリスチャンって、ディアンジェロの『Voodoo』(2000年)よりはレディオヘッドの『OK Computer』(96年)のほうが好きって感じの人だと思うんだけど、そのロック趣味の音響感やテクスチャー感を彼なりに他のメンバーの演奏に合わせながら、なんとか調和させようとしている感じがしますね」

――それでいうと、テラス・マーティンのソロ作におけるレイドバックした感じやテイラー・マクファーリンのアトモスフェリックな音作りも少しずつ入っている。

柳樂「参加しているメンバー6人の、ちょうど中間のサウンドなんですよね」

――それを狙っていたのか、偶然そうなったのかはわからないけど、全員のカラーがきちんと出ています。

本間「ブルーノート・オールスターズのようなわかりやすいソロ回しとは違いますが、メンバー全員の個性がうまく反映されていますよね。それぞれがコンポーザー/プロデューサーとしての視点を持っているのが大きいと思います」

柳樂「最近のグラスパーはしっかりと企画して作品を作るというよりは、スタジオにフラッと行って演奏して帰る、みたいなモードになっていますよね。ジャズ・ミュージシャンっぽくなってきたというか、本来そうだったのが加速している。だから、R+R=NOWはブルーノート・オールスターズとも矛盾していなくて、メンバーや使う楽器と音楽性が違うだけで……」

本間「やっていること自体は似ている?」

柳樂「そうそう。〈とりあえず行って弾く/吹く〉っていう、かつてのジャズメンみたいになってきている。いわゆるスタジオ・ミュージシャンではない感じ」

本間「その〈とりあえず弾く〉のレヴェルがものすごく高くなっていますね。あとその感じって、ラッパーがフラッとスタジオに来て、ヴァースを一発録りして帰っていくのと近いですよね」